もう失敗しない!9割の人が見落とすクラウドファンディングで成功するプロジェクトページ5つの条件「前回は支援が集まらなかったから、また挑戦するのはちょっと……」

「クラウドファンディングって、やっぱりうまくいかないものなんじゃ……」

そんな経験をされたあなたへ。

クラウドファンディングでは、初めての挑戦で目標達成できるケースよりも、一度失敗を経験してから成功する方が多いです。

そして再挑戦で最も見直すべきポイントこそが「プロジェクトページ」なのです。

この記事では、クラファン成功者の多くが実践している、支援を引き寄せるページ構成と魅力的な見せ方のコツを実例を紹介して、詳しくお伝えします。

なぜクラウドファンディングに失敗するのか?

なぜ、クラウドファンディングに成功する人失敗する人に分かれるのでしょう?

クラウドファンディング全体の達成率は、3割。つまり3人に1人しか資金調達に成功していないという数値があります。この成功している人と失敗する人の違いについて、掘り下げてみます。

よくある失敗の原因は3つある

クラウドファンディングの失敗には、いくつかの共通するパターンがあります。大きくわけて、原因は3つです。

- 信頼性に欠ける

- リターンが魅力的でない

- 目的や理由が伝わらない

まずはこれらを理解することから始めましょう。

失敗事例の共通する原因として、プロジェクトページの内容が曖昧で信頼性に欠けるケースが非常に多いです。

「何をするのか」「なぜそれが必要なのか」という基本的な情報が不足していると、支援者は不安を感じてしまいます。

また、リターンの魅力が充分に伝わっていないことも大きな問題です。支援するメリットが明確でなければ、どんなに素晴らしい企画でも支援に結びつきません。

さらに、ターゲットが明確でないプロジェクトは、「誰に向けて」「どんな価値を提供するのか」というメッセージが散漫になりがちです。

そして多くの失敗例に共通するのが、写真や動画が少なく、プロジェクトの全体像がイメージしづらいという点です。特にこの10年間で SNS が日常化してから、動画や写真などの視覚的な情報から瞬時に「いるいらない」を判断するようになったため、この要素は特に重要です。

失敗をどう活かすか?が重要

クラウドファンディングに限らず、失敗は貴重な学びの機会です。3つの段階で、失敗したプロジェクトを振り返ってみることが、成功への道筋が明確になります。

まずは寄せられた支援者の声やフィードバックを徹底的に分析しましょう。コメントやメッセージには、支援者の本音が書かれています。良い点悪い点両方をリストアップすることで改善のヒントが見つかります。

次に、情報量の見直しと整理を行います。あれもこれもと情報を増やすのではなく、必要な情報を適切な順序で伝えられているかを他者目線で見直しましょう。

また、自己紹介やビジョンの再構築も重要です。なぜあなたがこのプロジェクトに情熱を注いでいるのか、その背景や想いを再度掘り下げることで、説得力と共感性が高まります。

失敗から得た気づきを率直に伝えることも、再挑戦への信頼性向上につながるでしょう。

プロジェクトページが「支援を呼ぶ」ための3つの秘訣

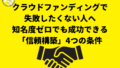

クラウドファンディングのプロジェクトページは、支援を呼ぶための重要なものです。

多くの支援を呼ぶページには、3つの秘訣があります。

① 第一印象は3秒で決まる!トップ画像の重要性

インターネット上では、膨大な情報量が氾濫しています。その結果、ユーザーの注意を引くには「パッと見の印象」つまり、第一印象が重要です。

特にクラウドファンディングでは、プロジェクトページを見てわずか3秒ほどでページの印象を決め、紹介文を読み進めるかどうかを判断するといわれています。

「パッと見の印象」をどう工夫するか? これは、広告業界でも常に進化している最重要事項です。

クラウドファンディングの第一印象は、魅力的なタイトルの付け方とプロジェクトページトップの画像づくりが一番重要になります。

タイトルは検索でも表示される重要な要素なので、プロジェクトの本質と独自性が伝わる言葉選びを心がけましょう。

アイキャッチとなるトップ画像は、プロジェクトのイメージや目的を一目で伝えられるものが理想的です。

視覚的な信頼感も重要で、高品質な写真や動画を効果的に活用することで、プロジェクトの具体性と実現可能性を示すことができます。特に動画は、あなたの人柄や情熱を直接伝える強力なツールとなります。

② 実行者の「あなたらしさ」が伝わるストーリーテリング

数あるプロジェクトの中から選ばれるためには、実行者ならではの独自性が不可欠です。

特に再挑戦の場合、前回の失敗をどう乗り越えたのかというストーリーは、強力な差別化要素となります。

失敗から学んだこと、改善のために取り組んだプロセス、そして今回への決意を率直に語ることで、誠実さと成長する姿勢を示せます。

また、応援したくなる「人間味」の出し方も重要です。完璧に見せようとするより、あなたの苦労や葛藤、情熱や喜びといった感情を素直に表現することで、人間的な魅力が伝わります。

支援者は単なるアイデアやプロダクトだけでなく、その背後にいる「人」を応援したいと思うものです。

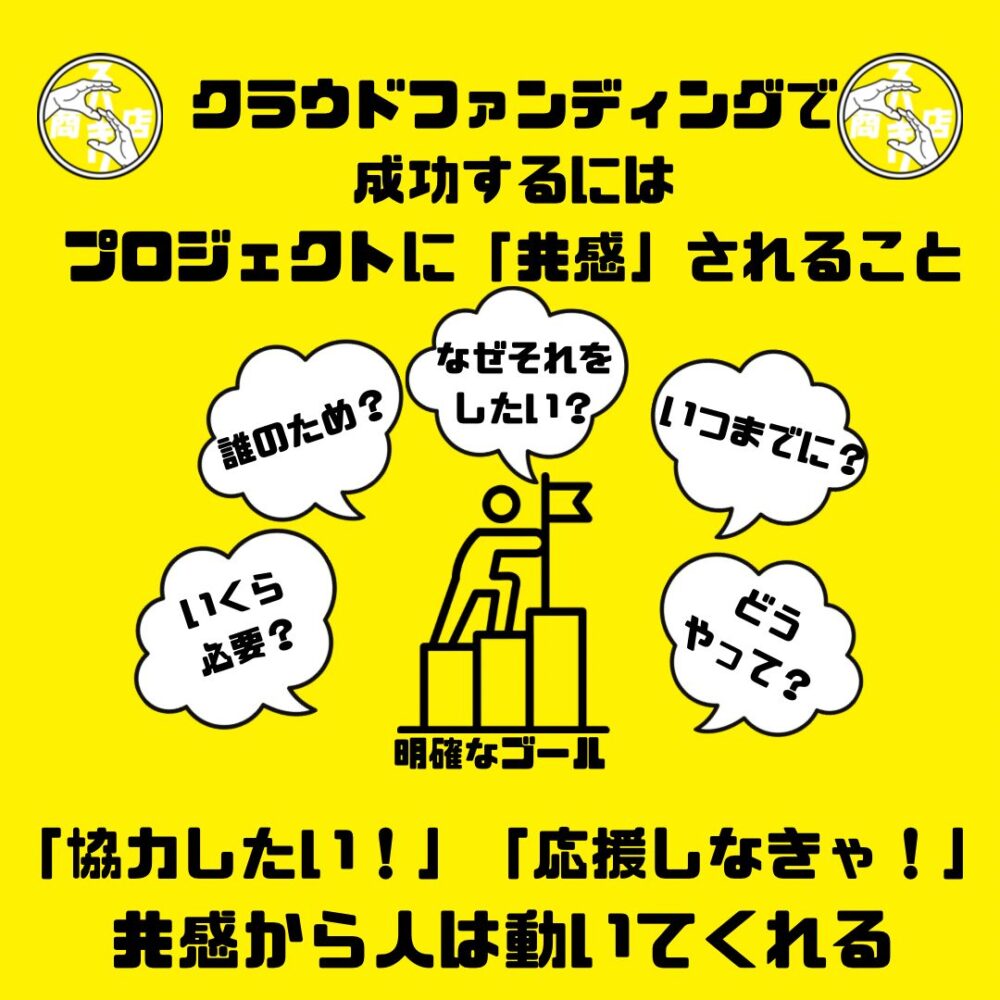

③「支援したくなる条件」を満たしている

第一印象がよくて、ストーリー性が高い文章が書かれていても、「支援したくなる条件」を満たしていないと、

「へぇ、すごいね。頑張ってください」

とページを閉じられてしまいます。

お金を払って、支援したいと思わせるには、「支援したくなる条件」を満たしていることが肝心です。

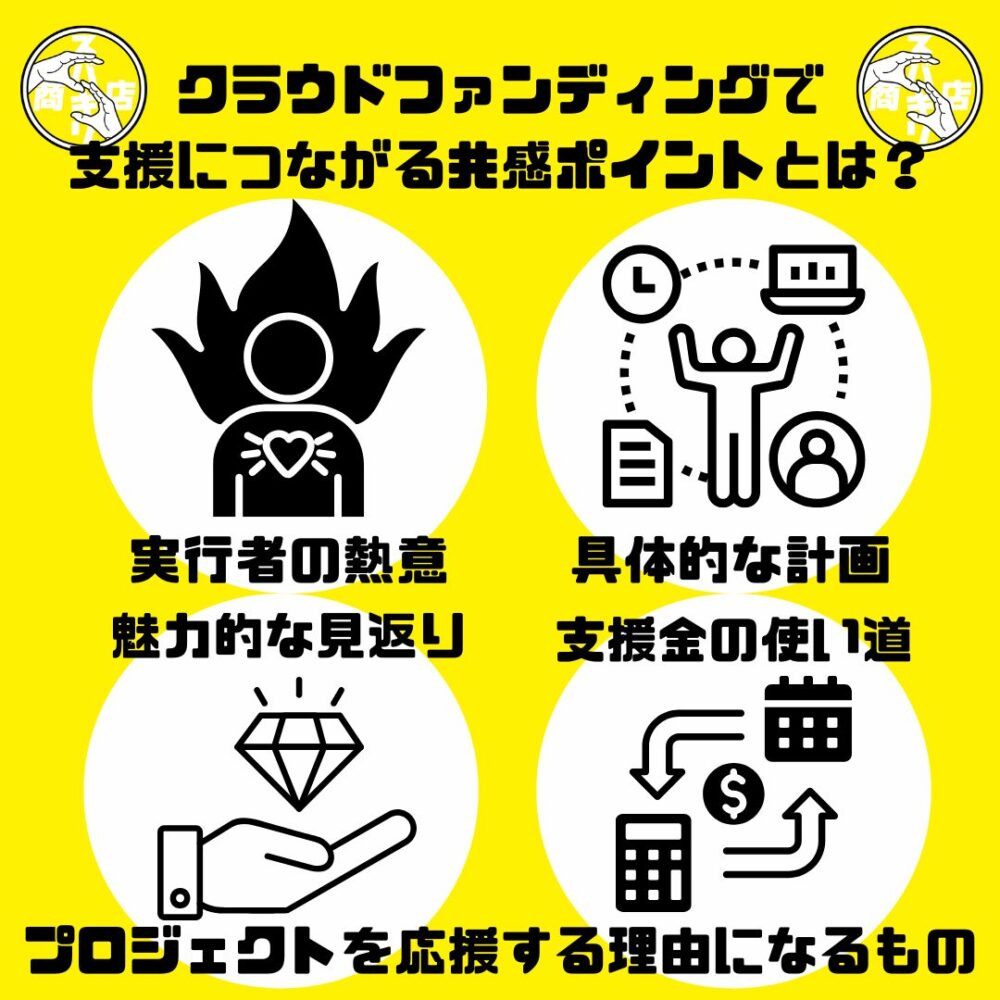

支援者が知りたい「支援したくなる5つの条件」とは?

支援したくなるプロジェクトページは、5つの条件をクリアしています。その条件とは、支援を検討する人々が知りたい5つの要素について明確な説明や情報開示をすること。

この5つに対して、理解と共感、納得できてこそ、支援したいと行動に移せるのです。

条件① プロジェクトの目的へ強く共感できる

プロジェクトの目的・背景は、「なぜ」このプロジェクトが必要なのかを明確に伝えるものです。社会的意義や個人的なストーリーを交えることで、共感を生み出せます。

条件② 資金の使い道と目標金額への理解ができる

クラウドファンディングを支援することは、実行者への先行投資でもあります。

何のために、幾ら必要で、どう使うのか。

目標金額とその使い道を具体的に提示することで、支援金の行方が見える化され、目的実現に対する費用としての理解と納得ができます。

条件③ 支援する見返りが高い

クラウドファンディングでは、ほとんどの場合支援への見返りとしてリターンが用意されています。

特に、購入型クラウドファンディングの場合、リターン内容とその魅力は、支援者にとって直接的なメリットとなる部分です。

支援と引き換えに、どんな見返りを受け取れるのか。見返りによって得られる喜びや満足感も支援するかしないかの決め手となる条件の一つです。

単なる物品説明ではなく、それを受け取ることでどんな体験や価値が得られるのかを伝えましょう。

条件④ 情報を共有する姿勢がある

クラウドファンディングは、信用を前提とした資金調達です。そのため、実行者は、支援者に向けてプロジェクトに関する情報を共有する義務があります。

スケジュールやリスク発生の可能性を正直に開示することは、透明性の証となります。想定されるリスクとその対応策を示すことで、誠実さをアピールできます。

条件⑤ 信用できる実行者のプロジェクトである

クラウドファンディングは、信用取引であり、信頼から支援が生まれます。信用できる人、応援したい人だから支援しよう、という条件をクリアしていることも重要です。

実行者プロフィールと想いは、「誰が」このプロジェクトを実行するのかという点で、プロジェクトの信頼性を支える重要な要素です。

これまでの経験や実績、そしてプロジェクトへの情熱を伝えることで、人対人の信頼関係を構築できます。

この5つの条件をクリアできるプロジェクトページを作ることが、支援されるためには、とても重要なのです。

再チャレンジで成果を出す!プロジェクトページ作成のポイント3つ

クラウドファンディングに再チャレンジする場合、プロジェクトページ作成時に次の3つを押さえておくと、支援に繋がりやすくなります。

⒈ よくある質問と回答を先回りして掲載する

支援を検討する人々の不安や疑問を先回りして解消することは、信頼構築につながります。支援者の不安を払拭するQ&Aセクションを設けることで、潜在的な懸念に対応できます。

例えば「目標金額に達しなかった場合はどうなりますか?」「製品の品質はどのように保証されますか?」「配送遅延のリスクはありますか?」といった質問に対する明確な回答を用意しておくと、支援の障壁を下げることができます。

特に前回失敗した経験がある場合は、その反省点と対策を率直に伝えることが重要です。

⒉ 支援者との関係を育てるコミュニケーションを行う

クラウドファンディングは単なる資金調達の手段ではなく、支援者との関係構築の場でもあります。

コメントへの返信例を想定し、質問や応援メッセージにどう対応するかをあらかじめ計画しておきましょう。個別の質問には丁寧に、具体的に答えることを心がけ、感謝の気持ちを伝えることも忘れないようにします。

活動報告の頻度と内容も事前に検討しておくことが大切です。プロジェクト進行中の定期的な報告は、支援者との信頼関係を強化します。

進捗状況や裏側のストーリー、直面している課題とその解決策など、リアルな情報を共有することで、支援者は「参加している」という実感を得られます。

⒊ SEO対策も忘れずに

クラウドファンディングの成功には、多くの人の目に触れることも重要です。SEO 対策を意識したページ作成で効果を期待できます。

キーワードの配置(タイトル・見出し・本文)を意識し、検索エンジンからの流入を増やす工夫をしましょう。

プロジェクトに関連するキーワードを自然に盛り込むことで、潜在的な支援者との接点を増やせます。

また、スマホ表示や読み込み速度のチェックも欠かせません。現在はモバイルからの閲覧が主流となっているため、スマートフォンでの見やすさや操作性を確保することが重要です。

大きな画像ファイルは適切なサイズに加工し、ページの読み込み速度を最適化しましょう。

SEO 対策についての詳しい解説記事もあります。併せてご覧ください。

成功した再チャレンジ事例に学ぶ

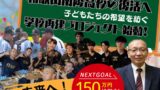

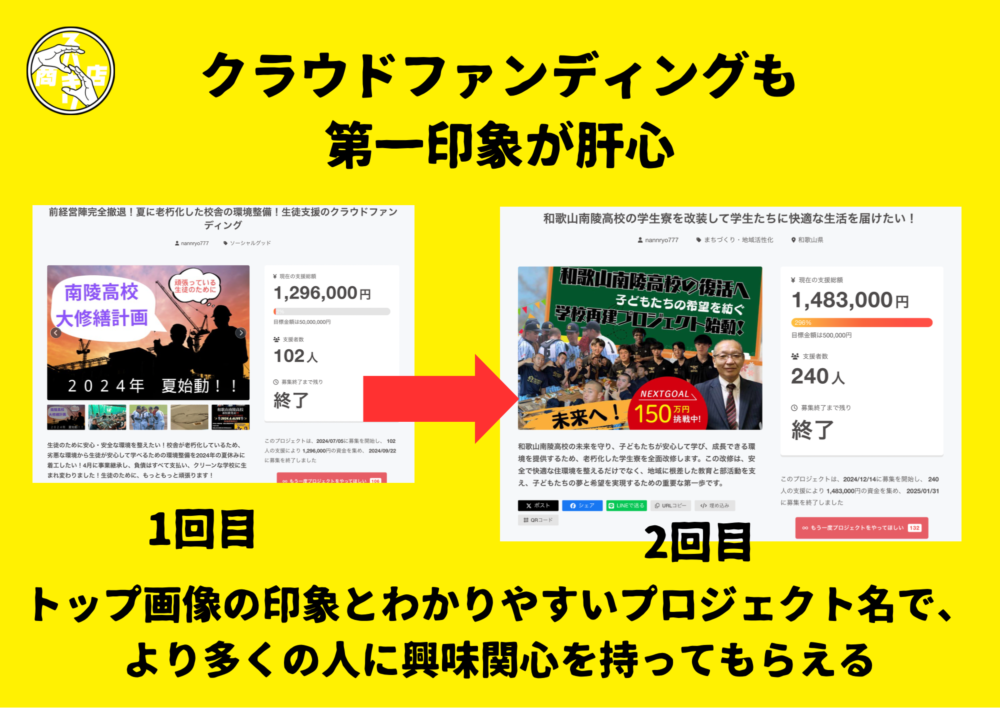

ここでは、スバキリ商店がプロデュースした和歌山県の南陵学園でのクラウドファンディング挑戦を取り上げます。

和歌山県にある私立高校を運営する、学校法人 南陵学園。経営難により、校舎の老朽化が進み、2024年夏に在校生のための校舎改装費用をクラウドファンディングで集めるプロジェクトを実行しました。

1回目のクラウドファンディングでは500万円という高すぎる金額提示もあり、目標額の10%となる約130万円しか集まりませんでした。

しかし、なんとか在校生の使う環境をよくしたいという思いから、再度クラウドファンディングに挑戦。

2回目では、前回の2倍となる支援者が集まり、目標額を無事達成し、ネクストゴールを設定。結果、目標の3倍近い約150万円を達成しました。

通常、同じ実行者が同じ目的で2回目の挑戦をすると、支援者数も支援額も減少することが多いですが、見事な逆転勝利です。

2回目の挑戦が成功したポイントは主に3つあります。

まず、ビジュアル面ですが、2回目はスバキリ商店でクラウドファンディングを何度も成功させている実績のあるプロのデザイナーが作成しています。

在校生の雰囲気を伝えるため、学園側から提供していただいた写真と、 プロジェクトの目的を一目でわかるキャッチコピーを配置。

この子達が、こんなボロボロの寮で生活してるなんて、それはなんとかせねば!

南陵高校に縁ある大人なら、きっとそう思うようなトップ画像を作成しました。

プロジェクト名も、「誰のために」「何を実現したいのか」が一目でわかるシンプルなものに。

1回目では、学校全体での改修費を目標としていたこともあり、やや高すぎた印象があった目標金額も、最低限の金額である50万円で設定。

このように、具体的な改善とともに、生徒募集停止という最悪な状況でも在校生のために真摯な姿勢で取り組む理事長をはじめとする教職員さんの思いと支援が必要である現状を包み隠さず示したことが、支援者の共感と信頼を獲得することにつながりました。

現在、和歌山南陵高校は、2025年度から新入生を迎えられるようになり、転入生の受け入れなども再開しています。

まとめ クラウドファンディング成功の鍵は「一目惚れで支援したくなるプロジェクトページ」にあり

クラウドファンディング成功の鍵は、支援者が一目惚れして支援したくなるプロジェクトページをつくることです。

特に、クラウドファンディングの再挑戦で成功するためには、商品やサービスなどの改善や充実だけでなく、実行者であるあなたの想いを届ける構成が大切です。

プロジェクトページは、実行者の目的と情熱を伝えるたった一つの場所であり、その背後にある実行者の人柄や価値観こそが支援を呼び込む原動力となります。

そのためには、支援者の視点でいろんなプロジェクトページを読み直すことをおすすめします。

「初めてこのページを見た人は何を感じるだろうか?」「どんな疑問が浮かぶだろうか?」と自問自答しながら改善を重ねることで、より伝わりやすいページへと進化させることができます。

そして何より、前回の失敗があるからこそ、次はきっと成功できるという信念を持ち続けてください。

失敗から得た学びと経験は、あなただけの強みです。その強みを活かしたプロジェクトページで、支援者の心を動かし、目標達成への道を切り開いていきましょう。

クラウドファンディングの再挑戦は、単なる資金調達の機会ではなく、あなた自身の成長と、支援者との絆を深める貴重な機会なのです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

クラファン再挑戦なら、スバキリ商店へ

クラウドファンディングを自分でやってみたけれどうまくいかなかった。

たった1度の失敗で諦めないでください!

クラウドファンディングに失敗したけど、もう一回チャレンジしたい気持ちはある。

そんな人は、ぜひ、スバキリ商店へご相談ください。

豊富な経験を持つスタッフによる、サポート体制であなたの挑戦を実現します。