# 達成後の倒産事例から学ぶクラウドファンディングの危険性

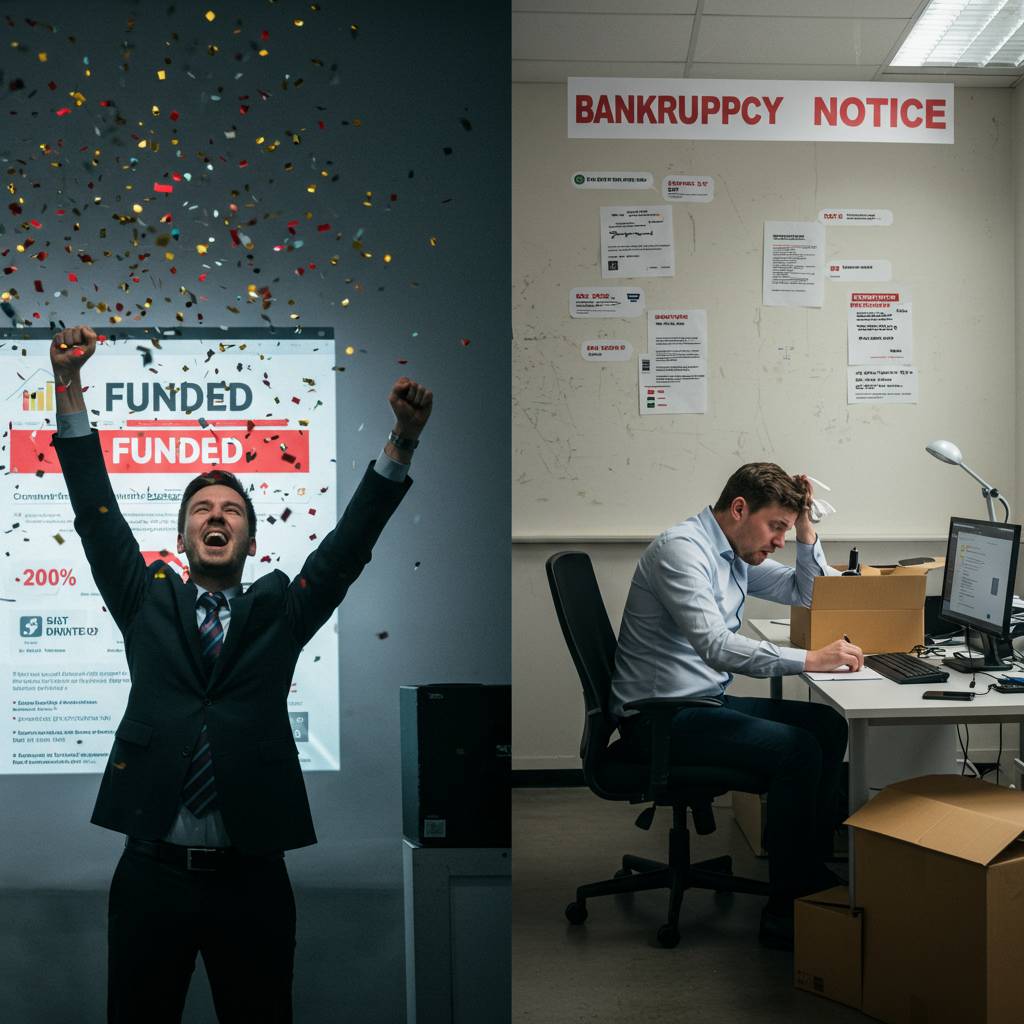

「応援したプロジェクトが倒産して商品が届かない…」「目標達成したのに会社が突然消えた…」なんて話、最近よく耳にしませんか?

クラウドファンディングで夢のあるプロジェクトを応援するのは楽しいけど、実は「目標達成=安全」じゃないんです。むしろそこからが本当の勝負。知らないと痛い目に遭うリスクがたくさん潜んでいます。

私自身、いくつかのプロジェクトを支援してきた経験から、「あれ?このプロジェクト大丈夫かな…」と感じる赤信号サインに気づくようになりました。

この記事では、実際に目標達成後に倒産してしまった事例を詳しく分析し、支援者として知っておくべきリスクの見分け方をお伝えします。これから支援を考えている人も、すでに支援している人も、自分の大切なお金を守るために必読の内容です!

「あのプロジェクトどうなったんだろう…」と不安に思っている人も、「次は失敗したくない」という人も、ぜひ最後まで読んでみてください。クラウドファンディングの闇と光、両方をしっかり理解して、賢い支援者になりましょう!

1. 「目標達成後に倒産!?知らないと痛い目に遭うクラウドファンディングの落とし穴」

1. 「目標達成後に倒産!?知らないと痛い目に遭うクラウドファンディングの落とし穴」

クラウドファンディングで目標金額を達成したにもかかわらず、その後事業が立ち行かなくなるケースが増加しています。SNSでは「応援したプロジェクトが突然の倒産宣言」という投稿が散見され、支援者の間に衝撃が広がっています。

例えば、高性能スマートウォッチを開発するスタートアップ企業「Pebble」は、Kickstarterで1,000万ドル以上を集めた後、最終的に事業継続が困難となり、Fitbitに買収される形で実質的に倒産しました。日本でも、3,000万円以上を集めたVR関連プロジェクトが、目標達成後に開発の遅延を繰り返し、最終的に会社清算に至るケースがありました。

なぜこのような事態が起こるのでしょうか。主な原因として以下が考えられます。

第一に、製造コストの見積もりの甘さです。特に初めてハードウェア製品を手がける起業家は、量産時の実際のコストを過小評価しがちです。目標金額を達成しても、実際の製造段階で予算オーバーとなり、資金ショートに陥るケースが多発しています。

第二に、資金調達後の運転資金の不足です。多くの起業家は製品開発にのみ注目し、その後の運営コストを見落としています。Makuakeの調査によれば、プロジェクト達成者の約30%が「運転資金の確保」に苦労したと回答しています。

第三に、予期せぬ問題への対応能力の不足です。サプライチェーンの問題や市場環境の変化など、想定外の事態に対する備えがないプロジェクトは、小さなトラブルでも致命傷となります。

支援者としての自己防衛策としては、プロジェクト実行者のこれまでの実績や開発の進捗状況を詳細にチェックすることが重要です。また、リターンを重視するあまり非現実的な約束をしているプロジェクトには注意が必要です。さらに、既存の製品と比較して価格が極端に安いケースも警戒すべきサインといえます。

クラウドファンディングは素晴らしい仕組みですが、「投資」ではなく「応援購入」という側面を忘れないことが大切です。リスクを理解した上で、自分が本当に欲しいと思う製品やサービス、応援したいと思える理念に基づいて支援を決断することが賢明なアプローチと言えるでしょう。

2. 「支援したプロジェクトが突然消滅…実例から探るクラウドファンディング失敗の赤信号」

# タイトル: 達成後の倒産事例から学ぶクラウドファンディングの危険性

## 見出し: 2. 「支援したプロジェクトが突然消滅…実例から探るクラウドファンディング失敗の赤信号」

クラウドファンディングで資金調達に成功したにもかかわらず、その後突如として消息を絶ったプロジェクトは決して少なくありません。CAMPFIRE、Makuake、Readyforといった主要プラットフォームでも、目標金額を達成した後に製品やサービスを提供できずに姿を消す事例が後を絶ちません。

特に衝撃的だったのは、某スマートウォッチ開発企業の事例です。3,000万円以上の支援金を集めた後、開発の遅延を繰り返し、最終的には会社が解散。1,500人以上の支援者が製品を受け取れないまま終わりました。この事例では、開発過程での技術的課題を過小評価し、製造コストの見積もりが甘かったことが失敗の主因でした。

また、某フードテック企業は革新的な調理家電で1億円超の資金を調達しましたが、量産体制の構築に失敗。原材料の高騰や供給網の問題に対応できず、最終的に破産手続きに入りました。支援者への返金もわずかで、多くの人が損失を被る結果となりました。

こうした失敗プロジェクトには共通の警告サインがあります。まず、更新頻度の急激な減少。初期は頻繁に進捗報告していたのに、達成後に沈黙が続く場合は注意が必要です。次に、納期の繰り返しの延期。一度や二度の延期は開発プロセスでは珍しくありませんが、理由が曖昧なまま何度も延期される場合は赤信号です。

また、質問への回答が遅れたり、具体性を欠く回答が増えたりする場合も危険信号です。Makuakeの某ガジェットプロジェクトでは、支援者からの技術的質問への回答が徐々に形式的になり、最終的には連絡が取れなくなりました。

リスク回避のためには、運営者の過去の実績を必ず確認することが重要です。過去に成功したプロジェクトがあるか、実際に製品を届けた実績があるかをチェックしましょう。また、プロジェクトページの情報の具体性も重要な判断材料になります。開発状況、製造工程、納期のロードマップなどが明確に示されているかを確認することで、リスクを大幅に軽減できます。

支援を検討する際は、プロジェクトのコメント欄も要チェックです。先行支援者からの質問に対する回答の質や、運営側の対応の誠実さがうかがえます。これらの点に注意を払うことで、突然消滅するプロジェクトへの支援リスクを最小限に抑えることができるでしょう。

3. 「お金を出したのに商品が届かない!クラウドファンディング達成後の倒産リスクと見分け方」

3. 「お金を出したのに商品が届かない!クラウドファンディング達成後の倒産リスクと見分け方」

クラウドファンディングで目標額を達成しても、その後事業者が倒産するケースが増えています。支援者としては「お金を払ったのに商品が届かない」という最悪の事態に陥る可能性があるのです。実際に、目標金額を大幅に超えたプロジェクトが頓挫した例も少なくありません。

Makuakeで約2100万円を集めた「Zec+」は目標の500%以上を集めながらも、最終的に商品が届かないまま連絡が取れなくなりました。CAMPFIREでも「刀剣乱舞」関連グッズのプロジェクトが1000万円以上を集めたものの、制作が進まず返金対応となった事例があります。

これらの事例から見えてくるのは、資金調達に成功しても、製造・物流・品質管理といった実務面での課題に対応できずに破綻するケースが多いという現実です。支援者が知っておくべき倒産リスクの見分け方をいくつか紹介します。

まず、運営者の実績を徹底的に調査することが重要です。過去のプロジェクト履歴や、SNSでの活動状況、会社設立からの期間などを確認しましょう。次に、プロジェクトページの情報の具体性をチェックします。製造工程や協力工場、スケジュールなどが明確に示されているかどうかが鍵となります。

また、コメント欄やSNSでの対応も重要な判断材料です。質問に対して具体的に回答しているか、定期的な進捗報告があるかをチェックしましょう。さらに、目標金額の設定が現実的かも見極めるポイントです。製造原価や固定費を考慮すると、明らかに低すぎる目標設定は危険信号といえます。

リターン配送予定日が近づいても進捗報告がない場合は、すぐにプラットフォームやプロジェクト実行者に問い合わせることをおすすめします。万が一トラブルに発展した場合、プラットフォーム側の保証制度を事前に確認しておくことも大切です。READYFORやCAMPFIREなど、一部のプラットフォームでは限定的な補償制度を設けています。

クラウドファンディングは投資ではなく応援の形であることを忘れないでください。完全なリスク回避は難しいものの、これらのポイントを押さえることで、倒産リスクの高いプロジェクトを事前に見極める確率を高めることができるでしょう。

4. 「あなたの支援金は無駄になる?クラウドファンディング成功企業の倒産パターンを徹底解説」

# タイトル: 達成後の倒産事例から学ぶクラウドファンディングの危険性

## 見出し: 4. 「あなたの支援金は無駄になる?クラウドファンディング成功企業の倒産パターンを徹底解説」

クラウドファンディングで目標金額を達成しても、その後事業が頓挫して倒産するケースは珍しくありません。ここでは、クラウドファンディングで成功した後に倒産してしまう企業の典型的なパターンを解説し、支援者が注意すべきポイントを明らかにします。

①生産コスト計算の甘さによる資金ショート

最も多いのが、製品の生産コストを甘く見積もってしまうケースです。試作段階と量産段階では必要なコストが大きく異なります。例えば、革新的なスマートウォッチを開発したCoolest社は、目標額を大幅に上回る1300万ドルを集めましたが、実際の製造コストが見積もりを大幅に上回り、製品を届けられないまま破綻しました。支援者は事業計画の具体性、特に製造コストの見積もりの妥当性をチェックすることが重要です。

②納期遅延による追加費用の発生

目標達成後、想定より多くの注文に対応するために製造が遅れ、その間の追加経費で資金が底をつくパターンです。スマートバッグを開発したBagBot社は人気に応えようと生産体制を急拡大させましたが、品質管理の問題から大幅な納期遅延が発生し、返金対応や在庫保管コストが嵩んで経営が行き詰まりました。プロジェクト実行者の過去の実績や、生産能力の確実性を確認することが支援前の重要なステップです。

③市場変化への適応力不足

開発に時間がかかる間に市場が変化し、完成時には需要がなくなっているケースも少なくありません。VR技術を活用したゲームデバイスを開発したVirtual Dream社は、開発期間中に大手メーカーが類似製品を低価格で発売し、市場競争力を失って倒産しました。独自性の高さと共に、競合他社の動向や市場の将来予測も慎重に見極める必要があります。

④運営管理能力の欠如

素晴らしいアイデアや技術を持ちながら、事業運営のノウハウや経験が不足し倒産に至るケースです。革新的な電動自転車を開発したEcoWheel社は技術力は高かったものの、資金管理が杜撰で、製品完成後のアフターサービス体制構築に失敗し顧客対応が追いつかなくなり破綻しました。創業チームのビジネス経験や、アドバイザーの存在も支援判断の重要な要素です。

⑤リターン設計の失敗

支援者へのリターンコストが予想以上に高くなり、収益を圧迫するケースです。オーガニック食品宅配サービスのNatureBox社は、初回特典が予想以上の人気を集め、想定以上のコストがかかった結果、事業継続が困難になりました。リターン内容の実現可能性と、そのコスト計算の妥当性も精査すべきポイントです。

クラウドファンディングへの支援は投資ではなく応援の意味合いが強いものの、支援金が無駄にならないよう、プロジェクトの実現可能性を多角的に検証することが重要です。優れたアイデアだけでなく、それを確実に形にできる体制と計画があるかを見極めて支援を決断しましょう。

5. 「目標金額達成は成功のゴールじゃない!クラウドファンディング後に倒産した企業から学ぶ教訓」

# タイトル: 達成後の倒産事例から学ぶクラウドファンディングの危険性

## 5. 「目標金額達成は成功のゴールじゃない!クラウドファンディング後に倒産した企業から学ぶ教訓」

クラウドファンディングで目標金額を達成したにもかかわらず、その後倒産してしまう企業が少なくありません。Campfireや、MAKUAKEなどの大手プラットフォームでも、成功事例と並んで失敗事例は常に存在します。

例えば、スマートウォッチを開発していたPebble社は、キックスターターで2000万ドル以上を集めた後、最終的にはFitbitに買収される形で事業を終了しました。日本でも、目標金額を大幅に上回る資金を調達したスマートロック開発企業が製品納品前に事業継続困難に陥るケースがありました。

これらの事例から学べる教訓は主に5つあります。

第一に、製造コストの甘い見積もりです。多くの企業が初期の見積もりを楽観的に設定し、実際の製造段階で想定外のコスト増に直面します。特に電子機器では、部品調達や品質管理のコストが予想を上回ることが多いのです。

第二に、スケジュール管理の失敗です。支援者への約束納期を守れず、追加資金が必要になるケースが散見されます。開発の遅延が信頼低下を招き、次の資金調達を困難にする悪循環に陥ります。

第三に、マーケティング過剰投資です。クラウドファンディング成功後、過大な広告費を投じて資金を枯渇させてしまうケースがあります。Coolest Coolerは1300万ドルを調達しながらも、マーケティングコストと製造コストの高騰で倒産しました。

第四に、スケーラビリティの問題です。少量生産を想定していた企業が、予想以上の支援を受けたことで大量生産体制への移行に失敗するケースがあります。製造ラインの確保や品質管理体制の構築が追いつかず、結果として全体のプロジェクトが頓挫します。

最後に、アフターサポート体制の不備です。製品出荷後のカスタマーサポートやメンテナンス体制を十分に考慮せず、対応コストが予想を大幅に上回り経営を圧迫するケースが多いのです。

これらの失敗から言えるのは、クラウドファンディングの目標達成はあくまでスタート地点だということ。その後の事業継続には、現実的な製造計画、適切な資金管理、そして長期的な事業戦略が不可欠です。投資家や支援者も、単に魅力的なプロダクトだけでなく、チームの事業運営能力を見極めることが重要なのです。