クラウドファンディングで農業支援。実は、農業こそクラウドファンディングを活用すれば、たくさんのメリットがあるってご存知ですか?

農業を続けたいけれど、後継者や収入の面で悩んでいる。そんな農家さんに知ってもらいたいクラウドファンディングの活用術と支援されるリターンの秘訣、成功事例を紹介します。

農業を続けるためにクラウドファンディングがある

「このままでは農業を続けられないかもしれない…」

そんな不安を感じていませんか?

ここ数年、農業を取り巻く環境は厳しさを増す一方です。原油高や円安などさまざまな経済的要因で肥料代は2倍に、燃料代は1.5倍になり、資材費も高騰。

年金だけでは足りず、貯金を切り崩しながら農業を続けている方も少なくないでしょう。

「子や孫に迷惑をかけたくない」

「長年続けてきた農業をこのまま諦めるわけにはいかない」

「でも、このままでは…」

そんな思いを抱えている農家の皆さん。

実は、インターネットを使った新しい方法で、今の状況を好転させることができるかもしれません。

その方法が「クラウドファンディング」です。

クラウドファンディングを活用すれば、作物を作る前に資金を集めることができます。先払いで支援金を受け取り、その資金を元に、農作物を継続的に買いたい人に向けて、農業を続けられるのです。

「でも、インターネットはわからん…」

「難しそうだし、年寄りには無理だろう…」

そう思われるかもしれません。

しかし、ご安心ください。特別な技術は必要ありません。

家族の協力があれば、70代、80代の方でも十分に挑戦できる方法です。

実際に、米農家さんや果物農家さんが成功した事例もあります。この記事では、そんな方々がどのようにして成功したのか、具体的な方法をご紹介します。

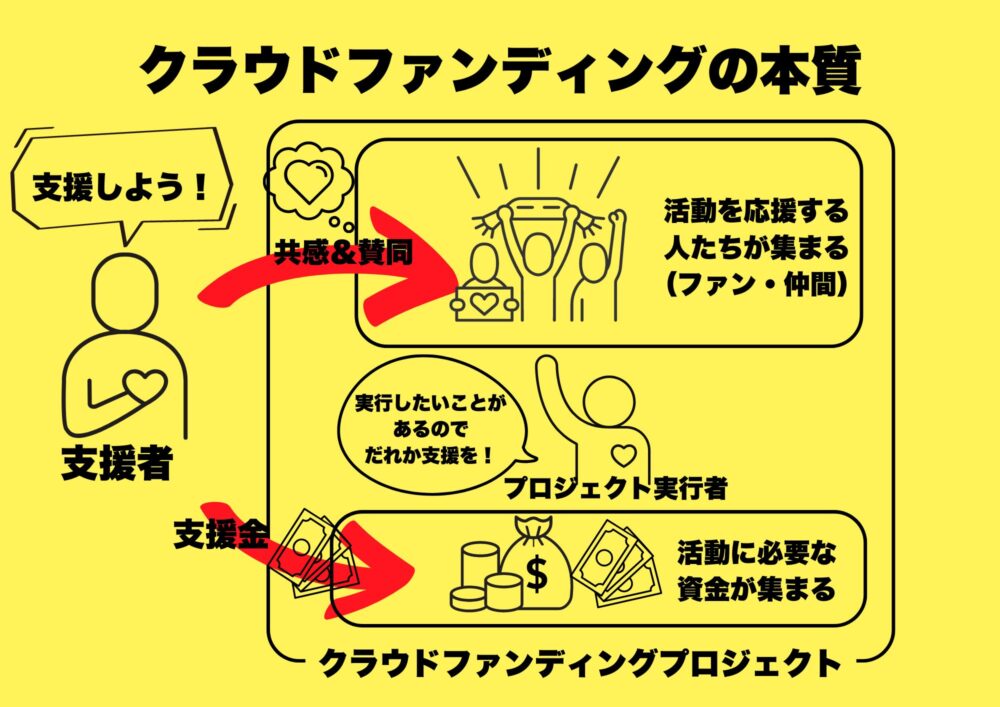

クラウドファンディングとは?|農業をやっている方にこそ意味がある仕組み

農業を続けたい、でも正直限界。そんな農家さんこそ、クラウドファンディングを活用していただきたい。

クラウドファンディングとはどういう仕組みなのかを解説します。

クラウドファンディングの簡単な説明

クラウドファンディングとは、簡単に言えば「あなたの農業を応援したい人がお金を出してくれる仕組み」です。

インターネット上の専用サイトに、あなたがこれまで取り組んできた農業のことや、解決したいこと、困っていることを掲載します。それを見た人が「応援したい」と思ったら、お金を出して支援してくれるのです。

支援してくれた方には、お礼として農作物などの「お返し(リターン品)」を送ります。

従来の農業との大きな違いは予約型

クラウドファンディングを農業に活用することは、予約販売や注文生産と同じです。欲しい人に自分の畑で採れた農作物を届けられる。それが、これまでとは違う形です。

通常は、先に農作物を栽培し、出荷先へ卸したり直接販売してから、お金を受け取ります。つまり、お金が入ってくるのは収穫した後になる流れが一般的です。

ですが、クラウドファンディングを活用すると、先払いで農作物の代金を受け取れる上に、食べてくれる人がどんな地域に住んできる人なのかもわかります。その上、届いた農作物への感想やお礼まで受け取れるのです。

この「先にお金をもらえる」という点が、農家にとって大きなメリットになります。

農家とクラウドファンディング 大きな3つのメリット

農家応援や農業継続支援のクラウドファンディングを行う大きなメリットは3つあります。

①種や肥料などの資材購入費用を先に確保できる

農業支援のクラウドファンディングを行う最大のメリットは、必要な費用を先に確保できる点です。

農業には初期投資がかかります。また収穫する農作物の状況も、天候などに左右されるため、安定した資金繰りが厳しいのも農業を続けにくい理由のひとつでしょう。

クラウドファンディングなら、種や肥料、農機具の修理費用などを先に確保できるというメリットがあります。

②安定した収入が見込める

農業にクラウドファンディングを活用するメリットとして、継続的に安定した収入を得ることが出来る点があります。

クラウドファンディングを実行すると、支援終了後2か月程度で支援金が受け取れます。

栽培する前にクラウドファンディングを行えば、その年が天候不順で通常より収穫量が減っても、ある程度の収入は確保済みとなります。

また、支援者との直接販売になるため、市場価格に左右されず、計画的な経営が可能になります。系統出荷では不揃いで出荷ができないとなる農作物でも、理由を説明すれば支援者へ届けることができるので、廃棄する必要もなくなります。

作ってもお金にならない。その状況を変えられるのも、クラウドファンディングならではの利点です。

③直接消費者とつながり、固定客を増やせる

クラウドファンディングを実行すると、あなたの栽培する農作物を欲しい人と直接つながることができます。

あなたの農業に対する努力や工夫などに共感し、クラウドファンディングを支援してくれた人は、あなたの農業のファンになってくれるのです。

一回のクラウドファンディングから、定期購入や年間契約などの継続的な収入につながる場合も多いのも大きなメリットです。クラウドファンディング後も直接注文が増えた事例はいくつもあります。

あなたの作った農作物を『おいしかった』と喜んでもらえる人がいてくれる。その事実を確かめることが出来るのも、クラウドファンディングの特徴です。

クラウドファンディングをすることで、食べてくれる人たちとの交流が始まり、農業を続けていく何よりの励みにもなるのです。

支援者が喜ぶ「お返し(リターン)」の考え方

クラウドファンディングで成功するポイントは、支援者が喜ぶ「お返し(リターン)」をきちんと考えて用意することです。

① お返しの基本は「特別感」と「満足感」

クラウドファンディングで支援者に対するお返しの基本となる部分は、「特別感」と「満足感」です。支援者が求めているのは、「支援した人だけの特別扱い」と「あなたの農業を応援できている満足感」です。

特別なことをする必要はありません。普段作っている農作物で十分です。ただし、ひと工夫することで、その価値は大きく上がります。

例えば、こんなふうに伝えると、支援者が特別感を感じます。

- ジャガイモ → 「土付きで届く、掘りたて希少品種ジャガイモ」

- 米 → 「田植えから収穫まで写真付きで観察出来る特別栽培米」

- 野菜セット → 「その日の朝収穫した数量限定の野菜セット」

ポイントは「普段の野菜」に「ひと手間」加えること。これだけで、支援者は特別感を味わい、あなたの農業を応援している実感が湧きます。

② 年齢別に考える適切な価格と内容

クラウドファンディングのお返しで、重要なのは適正適切な価格で提供することです。

リターン品の原価は集まった支援総額の30〜40%以内に抑えるのが理想だと言えます。

50代農家さんの場合

50代の農家さんは、「高価すぎるリターンは設定しづらい」と考えがちですが、それは違います。

クラウドファンディングでは、価値が伝われば高額でも支援されるのです。

| 価格帯 | リターン例 | ポイント |

| 3,000円 | 季節の野菜セット(お試し) | 支援のハードルを低くする |

| 5,000円 | 旬の野菜詰め合わせ + お礼状 | 一番支援されやすい価格帯、 支援者の満足度が高い |

| 10,000円 | 1年間の収穫体験+収穫物プレゼント | 体験を通じてファン化 |

| 30,000円 | 農家特製の加工品詰め合わせ | ブランド価値のある商品 |

| 50,000円 | あなた専用の作物栽培プラン(特別栽培) | 高単価でも支援が見込める |

体験型のリターンは、農業に限らずクラウドファンディングでは人気のリターンです。

田植えや草むしり、収穫体験など、お金を払ってでもやりたい。

そういう支援者とつながることで、農業に協力してくれる人たちと一緒に地域活性などにも取り組むことに発展していく可能性もあるでしょう。

70代以上の農家さんの場合

70代以上の農家さんに向いているリターン例をご紹介します。

| 価格帯 | リターン例 | 実際にかかるコスト |

|---|---|---|

| 3,000円 | 収穫したての野菜2〜3品+手書きのお礼状 | 野菜代800円+ 送料700円 |

| 5,000円 | 旬の野菜詰め合わせ5品+栽培日記 | 野菜代1,500円+ 送料800円 |

| 10,000円 | 3ヶ月間の定期便(月1回の野菜セット) | 野菜代3,000円+ 送料2,400円 |

| 30,000円 | 1年間の定期便(季節の野菜セット)+収穫体験招待 | 野菜代10,000円+ 送料8,000円 |

高齢の方でも無理なく提供できるリターンを選ぶことが大切です。最初から多くの種類や量を約束すると、体調不良などで対応できなくなる可能性もあります。まずは少量から始め、余裕があれば追加で送るといった形が安心です。

③ 身近なもので支援者を喜ばせる工夫

農家にとって当たり前のものが、実は支援者にとっては嬉しい。

「特別な技術は必要ない」ということを、もう一度強調しておきます。

農家としての長年の経験や知恵こそが、若い世代にとっては貴重な価値となるのです。

体験型リターンのもつ魅力

農業支援のクラウドファンディングでのお返しには、強い魅力がある体験型のリターンを用意することがとても重要です。

最近は、食の安全について重視する消費者も増え、自宅で栽培できるベランダ栽培など、農業に興味関心が高い人たちも多くなりました。

農家の人たちからしたら当たり前の作業でも、「自分でもやってみたい」と積極的に参加してくれる人はたくさんいます。

自分の食べる野菜やお米の世話をする。これこそ、農業に興味関心が高い人が求めている精神的な満足感です。

体験型リターンは、支援者にとって自分も農業に参加している実感と精神的な満足感を得られる強い魅力があるリターンだと言えます。

ベテランだからこそ提供できる3つの付加価値

長年農業を続けてこられたベテラン農家さんには、お返しの魅力をさらに高める3つの価値を持っています。

①長年の経験に基づく「野菜の保存方法や調理法のコツ」を手書きのメモで添える

「このキャベツは千切りにして塩もみし、10分置いてから水気を絞ると甘みが増します」

「大根の葉は捨てずに、このレシピで調理すると栄養満点です」

②昔ながらの伝統的な農法や地域の歴史を写真付きで紹介

「私が40年前に親から教わった〇〇という方法で育てています」

「この地域では昔から△△という方法で保存食を作っていました」

③普段は市場に出回らない「形は悪いけど味は抜群」の規格外野菜を特別提供

「市場には出せないけれど、味は一級品の野菜です」

「曲がっていても、栄養価と甘みは抜群の人参です」

こうした「あなただからこそ」の価値を付け加えることで、リターンの魅力は何倍にも高まります。

クラウドファンディングに成功した農家の事例 3つ

実際に、農家の方々がクラウドファンディングで成功した事例をご紹介します。

事例① 土の精霊おじさんのプロジェクト

40年以上農業を続けてきた奈良県で循環型栽培をしている、土の精霊おじさん こと 江口 真さんの実行したクラウドファンディングです。

江口さんは、Instagram や TikTok といった動画発信にも挑戦し、2025年現在では総フォロワー数、約15万人!

農業に興味関心がある若い世代が意外と多いということが、江口さんの SNS フォロワー数からもわかりますね。

インターネット上で直接、農作物を販売できるオンラインショップを始めるために、クラウドファンディングを実施。

50万円の目標に対して、130万円もの支援が集まりました。しかも、プロジェクトをもう一度実施してほしいという要望の声が、支援者以上という事実。

クラウドファンディングや SNS なんて、若い人のもの。

そんな思い込みを、土の精霊おじさんは覆してくれました。

事例② 元県職員の無農薬トマトプロジェクト

こちらは、10年以上放置されていた耕作放棄地だったビニールハウスを整備し、元鹿児島県職員が始めた無農薬栽培のトマト農家が実行したプロジェクトです。

県職員として、農業に関わることで見えてきた問題や課題を解決できないかと、農業に挑戦。

2021年にトマトの栽培にかかる費用を調達する目的で、クラウドファンディングを実行。結果、100万円の目標を見事達成し、現在もトマトの専業農家として生産を続けています。

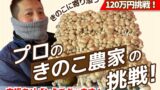

事例③奥さんの実家を継いだキノコ農家

最後は、結婚して奥さんの実家の稼業を継いだキノコ農家のプロジェクトです。

入社当時は、エリンギとエノキ茸の違いもわからない素人だったけど、キノコを我が子のように育てはじめてから、キノコをもっと好きになって欲しいと思うようになったそうです。

キノコの魅力を伝え、25年以上続く農家をこれからも続けていくために、2023年クラウドファンディングを実行。

リターン品に、ペット用のキノコクッキーや詰め合わせ、SNS スポンサー権などさまざまな価格帯でいろんな人に向けた工夫をした結果、目標額50万円に対し、127万円を超える支援が集まりました

初めてでも失敗しないクラウドファンディング 3つの秘訣

クラウドファンディングに挑戦する際、押さえておきたい成功する3つの秘訣をご紹介します。

① 身の丈に合った目標金額を設定する

クラウドファンディングでは、現実的な目標金額の方が支援を集めやすいという傾向があります。そのため、無理のない目標設定が重要です。

一番良い金額は「最低限必要な経費」+「予備費10万円」でプロジェクトを始めること。

- 種苗代20万円+肥料代15万円+予備費10万円=45万円

- ホームページ制作費30万円+広告費5万円+予備費10万円=55万円

- 重機購入費50万円+予備費10万円=60万円

大きな目標よりも、小さく始めて成功体験を積むことが大切です。1回目で30万円の支援を集め、追加目標で50万円、さらに追加で100万円というように、段階的に規模を拡大していくのが理想的です。支援が集まると、プロジェクトへの信用度が高くなり、さらに支援されるという雪だるま現象も起こります。

② 家族や地域の協力を得る

クラウドファンディングで成功するためには、家族や地域の協力が欠かせません。特に、パソコン作業やインターネットが苦手だと思う人は、年齢関係なく、得意な人に協力してもらいましょう。

【得意な人に協力してもらうこと】

- パソコンやスマホの操作 → 入力を手伝ってもらう

- 写真撮影 → 日々の農作業や作物の写真を撮ってもらう

- 文章作成 → あなたの言葉を代わりに文章にしてもらう

また、クラウドファンディングのプラットフォーム会社が提供するサポートサービスや、専門の代行業者も積極的に利用しましょう。電話対応可能な会社もあり、直接相談できます。

③ 自分の言葉で誠実に伝える

クラウドファンディングで最も重要なのは、あなたの「思い」を伝えること。難しい言葉や飾った表現は必要ありません。

伝えたいポイントを以下の項目でまとめてみましょう

- 「なぜ農業を続けているのか」

- 「どんな思いで作物を育てているのか」

- 「支援金で何をしたいのか」

これらを素直に、自分の言葉で伝えることが大切です。

また、手書きのメッセージや昔の農業の写真なども効果的。デジタルな時代だからこそ、アナログならではの温かみが響くのです。

今日から始められる実行準備 4ステップ

では、具体的にどうやって始めればよいのでしょうか。今日からできるクラウドファンディング実行準備のステップ、4つをご紹介します。

ステップ1:家族に相談し、協力者を決める

まずは家族に相談しましょう。特に、パソコンやスマホの操作ができる方の協力が必要です。

【相談するポイント】

- クラウドファンディングで何を実現したいか

- どのくらいの期間をかけるか

- 誰がどんな役割を担うか

例:お孫さんに写真撮影と投稿を担当してもらい、お子さんに経理面をサポートしてもらうなど。

ステップ2:必要な資金と提供できるリターンをリストアップ

次に、必要な資金と提供できるリターンを具体的にリストアップします。

【必要な資金の例】

- 種苗費:20万円

- 肥料代:15万円

- 機械修理費:10万円

- 燃料費:5万円

- 広告宣伝費:15万円

- 予備費:10万円

【提供できるリターンの例】

- 3,000円:旬の野菜2種+お礼状

- 5,000円:旬の野菜5種+レシピ付き

- 10,000円:3ヶ月間の野菜セット(月1回)

- 30,000円:1年間の野菜セット(季節ごと)

ここで重要なのは、生産能力や出来ることを考慮し、無理なく提供できるお返しを設定することです。農作物以外にも稲刈り体験のように、原価が少なくて済むリターンを用意することも重要です。

ステップ3:クラウドファンディングのプロに無料相談する

リストができたら、クラウドファンディングのプロに相談してみましょう。多くのサイトでは無料相談を受け付けています。

【おすすめサイト】

- CAMPFIRE 国内最大のクラウドファンディング専門サイト

- Makuake 応援購入をサポートするクラウドファンディング専門サイト

相談時のポイントとしては、以下の部分を伝えておくと良いでしょう。

- 実行者が高齢である場合は、どんなサポートが受けられるかを確認する

- 成功事例や、同年代の方の事例を聞いてみる

- 手数料や振込方法などの具体的な条件を確認する

ステップ4:計画を立ててプロジェクト実行

相談結果を踏まえ、具体的な計画を立てたら、クラウドファンディングに挑戦しましょう。

【計画に含めるべき内容】

- 実施期間(45日間程度が一般的)

- 目標金額

- リターンの内容と配送時期

- 広報の方法(チラシ、口コミなど)

詳しい実行については、こちらもご参考ください。

まとめ クラウドファンディングは日本の農業を救うきっかけになる

クラウドファンディングは、日本の農業を救う一つのきっかけになります。

クラウドファンディングは「特別なこと」ではなく、長年の経験を持つ農家だからこそ成功できる資金調達と顧客づくりの手段です。

年齢は関係なく、あなたの農業を応援したい人は必ずいます。むしろ、長年の経験や知恵、地域に根ざした農業こそが、今の時代に求められているのです。

「難しそう」「自分には無理」と思わず、ぜひ一歩踏み出してみてください。新たな可能性が広がるはずです。

長年続けてきた農業には、必ず価値があります。その価値をクラウドファンディングを活用して多くの人に届け、農業を続ける喜びを感じてください。

あなたの挑戦が、日本の農業の未来を支え、救うきっかけになるでしょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

農業支援ならスバキリ商店へおまかせ!

スバキリ商店では、今回紹介した以外にも多数の農業支援クラウドファンディングを手助けしてきました。

農家さんの想いが伝わるプロジェクトページの作り方や支援者に喜ばれるお返しの決め方まで、豊富な実績と経験からあなたのお悩みを解決する力になります。

まずは、お気軽にメールでご相談ください。