地元にある古民家やそこに遺された工芸品などの文化財を保存して地域活性化の主軸にしたいと考える方。

それ、クラウドファンディングで実現しませんか?

地元の文化財保護にも活用できるクラウドファンディングの基礎知識から実践的なリターン設計、成功事例までをわかりやすく解説します。

歴史ある建築物や文化財を未来に残す意義

古い建物が次々と取り壊される中、あなたの地域にある文化遺産や歴史的建造物を残し、守りたいとお考えではありませんか?

文化遺産は単なる古いモノではありません。そこには地域の歴史が刻まれ、文化的な価値が詰まっています。

その地域の文化を知るため大切な遺産であり、適切に保存・活用すれば観光の核として地域活性化に役立つ可能性を秘めているのです。

しかし現実は厳しく、維持管理や修復には多額の費用がかかります。

「価値あるものだとわかっていても、予算がない」というジレンマに悩む方も多いのではないでしょうか。

そんな時に活用したいのがクラウドファンディングです。インターネットを通じて全国の支援者から資金を募り、貴重な文化財を守る活動を実現できる強力な手段となります。

「でも、一般人でもできるのかな?」

ご安心ください。クラウドファンディングは、誰でも始められるだけでなく、必要な準備さえきちんと行えば、成功できます。

クラウドファンディングの基本と文化財保存に最適な5つの理由

地域の文化財保存にも、クラウドファンディングは活用できます。その上、お金を集めるだけでなく、人を集めることもできる仕組みです。その理由を詳しく解説していきましょう。

クラウドファンディングとは?

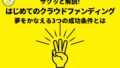

クラウドファンディングとは、「不特定多数の人(crowd)」から「資金調達(funding)」を組み合わせた言葉です。

インターネット上のプラットフォームを通じて、プロジェクトの目的や内容を発信し、それに共感した支援者から資金を集める仕組みです。

主なクラウドファンディングのタイプには以下があります。

- 購入型:支援者にリターン(返礼品)を提供するタイプ

- 寄付型:リターンなしで純粋に寄付を募るタイプ

- 投資型:金融商品や現金でのリターンを行うタイプ

地域の文化財保存には、「購入型」が最適です。支援者に生家にまつわるリターンを提供することで、単なる寄付以上の関係性を構築できるからです。

文化財保存とクラウドファンディングの相性がよい5つの理由

地域の文化財を保存する活動がクラウドファンディングと相性が良い理由は5つあります。

1. 共感を得やすいストーリー性が強い

文化財にまつわる言い伝えや制作された背景、地域との関わりといった物語が、歴史的建造物などに興味関心が高い人たちからの支援を呼び込みます

2. 幅広い支援層を見込める

文化財保護という目的でクラウドファンディングを実行すると、地元住民だけでなく、建築や歴史が好きな人、研究者、文化財保護に関心のある人など、全国から支援を集められます。

3. 地域活性化への貢献にもなる

歴史的価値のある建築物や石碑などは、地域活性を考える上で重要な役割を期待できます。文化財として整備し保存するだけでなく、観光資源、文化発信拠点として地域活性化に貢献する計画の目玉として有効活用する道があるのです。

4. 持続可能な文化財コミュニティをつくれる

クラウドファンディングは、文化財を中心としたコミュニティ作りにもなります。支援者とのつながりを続けることで、保存した後の活用やコミュニティによるイベント運営などにも良い影響をもたらします。

⒌ 生涯教育にも役立つ

文化財の保護は、地元の小中学校の教育材料にも利用できるだけでなく、歴史や文化、衣服、建築、芸術などさまざまな生涯教育にも役立ちます。クラウドファンディングを活用することで、インターネット上での認知度が広がり、多くの人の知的好奇心を満たす役割を得られます。

特に、60代以上の世代は、地域の歴史や文化に深い愛着があり、若い世代にも知ってほしい、伝えたいという思いも強いはずです。クラウドファンディングは、そんな地元を愛する人たちの思いを届ける最適なチャンスになります。

文化財保護プロジェクトが成功するリターン設計3つのポイント

クラウドファンディングの成功は、魅力的なリターン(返礼品)の設計にかかっています。文化財という貴重な対象だからこそ、工夫次第で支援者の心を掴む見返りを提供できるのです。

返礼品を用意する上で重要な3つのポイントについて解説します。

ポイント① 文化財ならではの支援者層を理解する

まずは、どんな人が支援してくれるかを考えましょう。主に以下の4つのタイプが考えられます。

1. 学術研究者や専門的分野の学生

- 文化財が作られた時代やその背景に関心がある

- 特定の人物ゆかりの品や資料に価値を見出す

- 普段は見られない場所や情報にアクセスしたいと考えている

2. 地域の歴史・文化に関心がある人

- 建築様式や地域の歴史的背景に興味がある

- 文化財保護の意義を理解している

- 次世代への文化継承を大切にしている

3. 地域活性化を応援したい人

- 地方創生や過疎地域の活性化に関心がある

- 観光資源としての可能性に注目している

- 地域コミュニティの持続可能性を重視している

4. 思い出や形に残る体験を求める人

- 自分の名前や思いを残したいと考えている

- 特別な体験や限定品を求めている

- 支援の証となるものを大切にしたい

それぞれのタイプに響くリターンを用意することで、より多くの支援を集められます。

ポイント② 文化財保護目的に適した価格設定とリターン例

文化財関連のクラウドファンディングで、地元の人たちが無理なく提供できるリターン例を、価格帯別にご紹介します。

【3,000円】気軽に支援できる入門コース

- お礼状と文化財にまつわるミニ冊子

- プロジェクト進捗報告のメールマガジン

- 支援者のお名前をウェブサイトに掲載

地域の方々と協力して文化財に関する言い伝えや資料を集め、簡単な冊子にまとめることができます。デジタルが苦手な方は、お手紙形式も十分喜ばれます。

【5,000円】記念に残るグッズコース

- 文化財を元にした限定ポストカードセット(5枚組)

- 文化財に関連するデザインの限定トートバック

- 復元プロジェクト記念バッジやクリアファイル

地元の大学や専門学校、美術教室、写真サークルと連携して制作すれば、コストを抑えながら質の高いグッズを作れます。一目でつたわるアイコンデザインを作ることで、イメージの統一感がうまれます。昔の写真や資料を活用することで、オリジナリティあるグッズを数種類、展開することも可能です。

【10,000円】支援の形が残るコース

- 復元記念プレートへの支援者名の刻印

- 文化財の由緒書きを記した特製額縁付ポスター

- 修復過程の定期レポート(写真付き)

- 復元作業への参加や見学イベント

展示される場に設置する記念プレートは、一度作れば長く残り、支援者の名前を残せる価値があります。地元の工芸作家に依頼すれば、より価値の高いものになります。

また、体験型参加型のリターンは特別感が強く、精神的満足度が高いので10,000円以上のリターンには必ず組み込みましょう。

【30,000円】特別体験コース

- 復元完成イベントへの特別招待(優先席)

- 限定ガイドツアーへの参加権

- 地元特産品の詰め合わせ

地域の方々の協力を得て、おもてなしの心を込めたイベントを企画できます。地元の特産品を合わせることで、地域全体で支援者を歓迎する形になります。

【50,000円】プレミアム体験コース

- 特別内覧会(一般公開前)への招待

- 地元の文化人による特別講座参加権

- 文化財ゆかりの場所を巡るプライベートツアー

長年地域に住んでいる方だからこそ案内できる場所や、地元の人脈を生かした特別講座など、お金では買えない体験を提供できます。

【100,000円】究極の文化体験コース

- 当時を再現した特設スペースでの体験学習

- 復元作業の特別見学と伝統技術体験

- 感謝状と年間優待サービス

- 今後開催するイベント優待権

高額支援者には特別感のある体験を。地域の職人や専門家と連携し、通常では体験できない貴重な機会を提供しましょう。

リターン設計に関する詳しい解説は、以下よりご確認ください。

ポイント③ 負担にならないリターン設計のコツ

クラウドファンディングでよくやりがちなのが「頑張りすぎてリターン準備に疲れてしまう」というケースです。

以下の注意点を押さえ、無理なく実施できる返礼品の用意を心がけましょう:

- 地域の若い世代と協力する

- 地元企業や団体と連携する

- それぞれの得意分野を生かす

- 点数を絞って質を高める

SNS での情報発信や更新は、デジタルが得意な若い世代に任せることで、協力体制が生まれます。特産品や会場提供など、今、地域にあるものを活用し、地域全体を巻き込んでいきましょう。

60代の方の知識や経験、人脈を生かした返礼品は、支援者にとって最も価値があるということを知っておいてください。

あれもこれもと種類を増やしすぎず、限定数で質の高いリターンの提供に注力することも、クラウドファンディングでは大切です。足りなくなったら追加する、という計画的なリターン設計も支援を伸ばすコツのひとつでもあります。

文化財を活用した地域活性化のアイデア 4タイプ

文化財を保存した後、どのように活用すれば地域活性化につながるでしょうか?4つのタイプでいくつかのアイデアをご紹介します。

1. 地元の学校との連携による教育プログラム

地元の歴史や文化を学ぶことで、自分たちの住む場所への興味関心が高まります。年代に応じた教育プログラムを組むことで、地域外からも校外学習の場としてアピールすることも可能です。

- 子どもたちが文家財に関連する体験学習をする

- 学校の授業の一環として文化財を見学する機会を設ける

2. 季節ごとの特別展示やイベントの開催

季節の移り変わりに合った展示公開や地元出身者との共同イベントなども、地域活性につながります。

- 春の桜、夏のホタルや花火、秋の紅葉、冬の雪景色など、季節の景観に合わせたイベント

- 田植えや収穫祭

- 氏神や寺院が行う神事や報恩講

- 地元アーティストによる展示会やパフォーマンス

地元食材を使った文化財に伝統食を中心とした料理教室や、周辺の飲食店での食べ歩きなどと組み合わせることで、季節のレジャー需要にも対応できます。

3. 他地域との文化交流プロジェクト

似たような文化財を保存している他地域との連携をはかり、交流することで相乗効果も起きます。

- 同じ芸術家にゆかりのある他の地域と連携した周遊ルートの設定

- 姉妹都市やゆかりの地との文化交流イベント

弘法大師のように、全国各地に関連する仏閣や遺跡がある人物もいます。自分たちの地元に伝わる伝説などを研究して、似たような昔話がある地域やそこに出てくる物語のキーワードから交流を持ちかけることもできるでしょう。複数の地域で取り組むことで、お互いの良さや課題解決のきっかけがみつかることもあります。

4. 生家を活用したカフェや工房を併設する複合文化施設への展開

地元出身の政治家、学者、芸術家などの生家や蔵、それに関連する歴史的建造物がある場合、複合型文化施設の展開もできるでしょう。喫茶スペースや時間貸しできるスペースなどをつくることで、地域での交流する場や外部へ向けた非日常を体験できる場として運営することが可能です。芸術家であれば、体験工房などを併設することで、生涯学習の場としても活用できます。

- 芸術家の作品や生き方にインスピレーションを受けたメニューを提供

- 訪問者が気軽に創作できるスペースの設置

- 宿泊施設として、イベント開催時に提供

これらのアイデアを参考に、あなたの地域ならではの活用プランを考えてみてください。文化財を中心に、地域全体が活性化していく未来が待っています。

文化財保護目的のクラウドファンディング成功事例

具体的な成功事例を知ることで、自分たちのプロジェクトのイメージが湧きやすくなります。ここでは公益財団法人から個人まで、さまざまな条件でクラウドファンディングに成功した事例をご紹介します。

南方熊楠記念館60周年プロジェクト

まずは、すでにある施設が実行した事例を紹介します。

和歌山県紀伊田辺市にある、南方熊楠記念館が実行したこのプロジェクトは、コロナ禍で大きな影響を受けたことを理由に、2021年に実行。熊楠没後80年という節目と2025年に60周年を迎えるにむけて運営を立て直すための資金調達を目的として行われました。

南方熊楠は、粘菌の研究者であり、柳田國男など民俗学者とも交流があった博物学の権威として、日本だけでなく世界にも知られた人です。

目標額500万円に対して、4倍に近い約1,835万円もの支援が集まり、貴重な資料の保存に役立てられました。

古墳に泊まれる古民家再生プロジェクト

こちらは、奈良県での古民家再生事例です。

奈良県天理市にある西山塚古墳。6世紀前半に建造された古墳の麓にある古民家を宿泊施設に改築する目的でプロジェクトが実行されました。

五感×五行をテーマに、10年放置され荒れ放題だった7棟の古民家を実行者を中心に DIY。全国から集まったボランティアの手によって100年前の古民家が生まれ変わったのです。

古墳に泊まれるという国内初の試みと古くから薬草の産地である奈良、そして実行者が長年薬草や伝統食の研究者であるという個性的な組み合わせに多くの興味関心が集まり、目標額500万円を見事達成しています。

宿泊施設は、2025年3月に開業です。

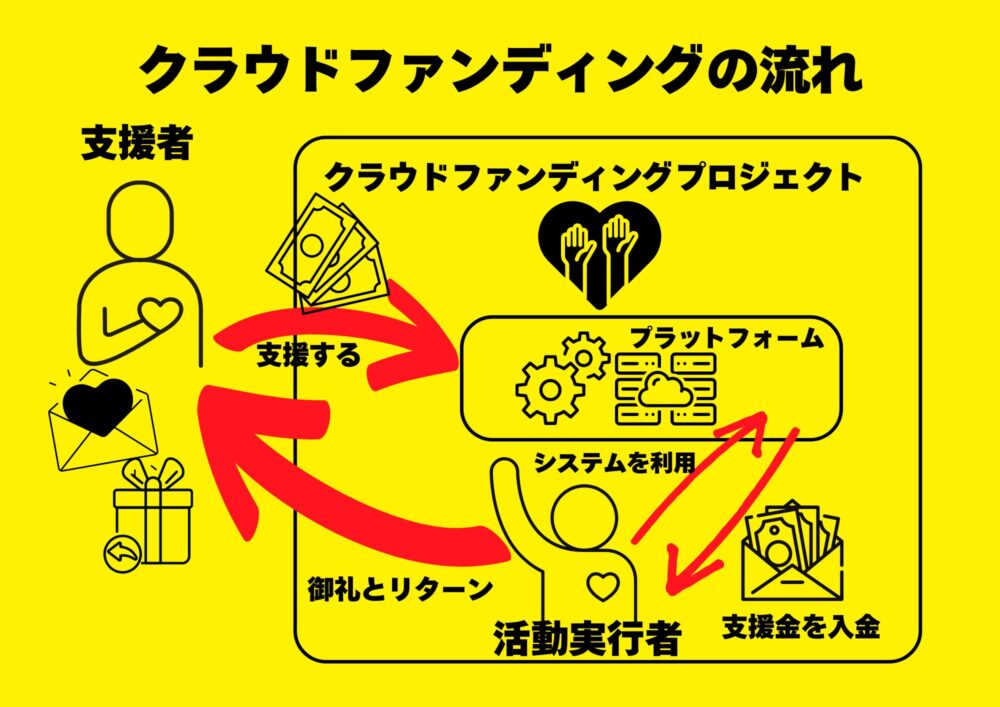

聖徳太子1400年大遠忌観音像プロジェクト

スバキリ商店でプロデュースしたプロジェクトの紹介です。

三重県津市にある四天王寺が実行したプロジェクトです。このお寺は、1400年以上前に聖徳太子が建立したという由緒があります。ちなみに、今の1万円札の顔、渋沢栄一さんが前回1300年大遠忌の際に、奉賛会副会長をされたというご縁もあるそうです。

コロナ禍で世の中が大きく揺れ動いていた2021年に、和の精神を表現する観音像を作成して、聖徳太子の教えを後世に伝えたいとクラウドファンディングに挑戦。

目標金額150万円に対し、達成率150%以上となる200万円をこえる結果となりました。

元々あるものの保護だけでなく、現存する建物や施設を整備したりする目的にも、クラウドファンディングは活用できるのです。

大阪の豪商が残した文化財保存プロジェクト

こちらも、スバキリ商店でサポートした事例です。

大阪の豪商「加島屋」廣岡家に伝わる歴史的遺産を保存するプロジェクト。

廣岡家の子孫に当たる西野久子さんが、平安時代に作成された仏像や西本願寺からの掛け軸を修復し、保存したいという目的でクラウドファンディングを実行。

歴史に埋もれていた豪商のことをもっとして欲しいという熱意と歴史的な価値がある文化財修復への共感から、134万円もの支援が集まりました。

この事例から、蔵の中に眠っている古美術品らしきものを、どのように再生するかというお悩みにも、クラウドファンディングが役に立つことがお分かりいただけるのではないでしょうか。

クラウドファンディングで起きやすい4つの失敗とその対策

クラウドファンディングに挑戦する時に起きやすい4つの失敗と、その対策をご紹介します。事前に知っておくことで、安心してプロジェクトを運営することが可能になります。

失敗① デジタルツールに不慣れで情報発信が苦手なため、告知不足になる

クラウドファンディングでは、どれだけ告知をできるかが支援を集めることに直結します。それには、インターネット上での情報発信力が欠かせません。告知不足やネット上での情報発信に対する失敗は、クラウドファンディングで最も起きがちな状態です。告知不足は、支援結果に直結するので最重要課題ともいえるでしょう。

告知面でよくある失敗

- SNSの更新が滞る

- 写真や動画の品質が低い

- ウェブサイトの更新や対応が遅い

SNS が苦手、という人も少なからずいると思います。ですが、クラウドファンディング自体がインターネットを使って、多くの人に知ってもらわないと支援を集められない仕組みです。自分がパソコン苦手なら、得意な人を巻き込むことが絶対必要になります。

告知活動や SNS 上での情報発信で対策するべきこと

- 地元の高校生や大学生など、デジタルを使いこなせる世代や知人にSNS運営を依頼する

- 地域の写真サークルやカメラマンに協力を仰ぐ

- 最低限自分で対応すべきことと、委託できることを明確に分ける

- 若い世代と協働することで、異なる視点やアイデアも取り入れられる

SNS に関する重要性や発信については、以下をご確認ください。

失敗② リターン準備の負担が大きくなりすぎる

クラウドファンディングでよくある失敗として、リターンを実施する際に負担が大きく、リターンが遅延してしまうことです。リターンが履行されないと、トラブルにも発展しかねないので、要注意な

リターン実施に関してよくある失敗

- 手作りのリターンにこだわりすぎて疲弊する

- 発送作業が追いつかない

- リターンコストが予想以上にかかる

多くの場合、実行者に負担が多い内容で返礼品を用意してしまうことが原因です。特に、コストなどは、常に変動するため、見積もりの時点で予備費を計算しておかないと赤字が発生します。

リターンを滞りなく実施するための対策

- リターン品の仕入れ原価や経費は1円単位で正確に把握し、変更が無いことを仕入れ先に確認する

- 地域の事業者や団体と連携し、リターン制作や発送の負担を分散する

- デジタルコンテンツ(動画や電子書籍)など、物理的な発送が不要なリターンも取り入れる

- 高額リターンほど「体験型」にして、数を限定する

- 最初から無理のない数のリターンからスタートし、途中で追加する形も検討する

- リターンに関する変更や遅れは、必ず支援者へ報告する

御礼の品と考えると、食品などの形があるものを用意しようとしますが、クラウドファンディングでの返礼品は無形のリターンでも大丈夫です。動画など一度にたくさんの人へ届けられるデジタルコンテンツなども上手に組み合わせ、リターン費用が掛からない方向で考えることも実行する上で重要なポイントです。

失敗③ ストーリー性が薄く、芸術家の魅力が伝わらない

クラウドファンディングで共感を得るのは、そのプロジェクトならではの物語です。「それはすごい!支援しよう!」と思えるプロジェクト紹介文や動画などで、見た人に興味関心をそそらせる必要があります。

プロジェクトに興味関心を持たれないと、支援する理由が見当たらず、目標金額を達成することが困難になります。これもクラウドファンディングで起きがちな失敗です。

ストーリー性が低いために起きがちな失敗

- 建物の構造や歴史的価値ばかりを強調

- 文化財にまつわる物語が平凡普通に感じられる

- 作者や持ち主などの人間的な魅力や地域とのつながりが伝わらない

文化財の歴史的な価値や背景などを項目として羅列しても、万人受けはしません。クラウドファンディングで共感を得るには、読み手の感情を動かす要素が必要不可欠なのです。

文化財が持つストーリー性を高め、魅力が伝わる対策

- 持ち主の人生エピソードや作品にまつわるストーリーを中心に据える

- 地域の人々との交流や、作品に影響を与えた風景など、具体的なエピソードを掘り起こす

- 「なぜこの文化財を残すことが重要なのか」を、感情に訴える形で伝える

- 地元住民だからこそ知っている昔話や地域の変遷を生かしたストーリーテリングを心がける

「へぇ、そんな歴史があるんだ」そう読み手が納得するような表現や、具体的な人間関係なども文化財にまつわる物語として重要です。過去と現在を関連付けるようなまとめかたで紹介文を作成しましょう。

失敗④ 目標金額の設定が現実的でない

クラウドファンディングでやりがちな失敗として、目標額の設定を失敗してしまうケースがあります。

目標金額の設定で起きがちな失敗

- 必要な実際の費用を見誤り、目標金額を達成したが資金不足になる

- 極端に高すぎる目標を立てて達成できない

修復費用だけでなく、リターンに必要な費用なども、予算の見積もりで見落とされがちです。目的を実行する上で必要な経費を全て明確にして、その上で幾ら集めたいのかを決めることが、一番の対策です。

クラウドファンディングで資金が集められなかった時についても、どうするのかを考えておく必要もあるでしょう。

目標金額を正しく設定する対策

- 地元の建築士や文化財専門家に相談し、必要経費を詳細に積算する

- 複数の業者から見積もりを取り、現実的な目標金額を設定する

- 全体計画を段階に分け、第一フェーズとして達成可能な目標から始める

- クラウドファンディング以外の資金調達方法(補助金、企業協賛など)も組み合わせる

最終的には、300万円必要だが、まずは一番修復したい部分だけの費用を調達したい。段階的に目標金額を提示することで、プロジェクトへの認知度を上げ多くの人を巻き込むことも可能です。

最初から大きな金額を提示するよりは、小さく積み上げていくことや、第2弾第3弾とプロジェクトを数回にわけて実行することで、仲間集めをしていくやり方もあります。

まとめ クラウドファンディングを軸にして地域活性を実現できる

文化財保護目的のクラウドファンディングは、地域活性の中心軸として活用できます。それだけでなく、地域の宝として継続的な維持活動を支援してくれた人たちと一緒に展開し、地域を盛り上げていく柱として育てていけるのです。

日本には、金銭的な理由や継承者がいないなどといった様々な事情で、放置され眠っている文化財もたくさんあります。クラウドファンディングを活用することで、こうした貴重な文化遺産を守り、地域活性化の核として再生させることができるのです。

地域の歴史や文化の価値を深く理解し、次世代に伝えていく使命があります。クラウドファンディングは、そんな思いを形にする強力なツールです。

ぜひ、あなたの地域で眠っている文化財を、クラウドファンディングの力で未来に残してください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

文化財保護のクラウドファンディングなら、スバキリ商店へ

クラウドファンディングは、誰でも実行できます。専門家と一緒に取り組めば、苦手な部分をプロに任せられたり、集めたい資金を超えた支援結果にして、より文化財保護の活動がしやすくなります。

累計1300件以上の豊富な実績から、あなたの目的に合ったプロジェクト運営をサポートします!

まずは、公式LINE からお気軽にご相談ください。

Instagram もぜひフォローしてくださいね!