毎週金曜日は、金の日!!お金の実る日!!という事で、日本一のクラウドファンディングサポート事業「スバキリ商店」のネタを軸に執筆させていただいております。

毎日noteを書いたり自身のオンラインサロン「シェルター」を運営してる「暇士ひであき」と申します。外注ライターですがよろしくお願いします。

当ブログはジャンルとしては広報になりますが、超超個人的な視点での広報なので、一般的な広報とはテイストが異なります。

(おふざけがすぎたり、誇張表現があったり)

何卒、ある程度はご容赦くださりますと助かりますm(_ _)m

さて、今週もスバキっていきましょかね。

クラファン!?おもろ!!フェーズ

クラウドファンディングは夢やアイデアを形にするための資金調達手段として、他にも予約販売や宣伝広告として日本でも一部の層ではすっかり定着しました。

誰しもが情熱を共有し、共感する人々から支援を得られるこの仕組みは、単なる資金集めを超えて、コミュニティや文化を築く場となっています。

そんなクラウドファンディングの世界には熱狂的な「おもろゾーン」疲弊や失望が訪れる「しんどいゾーン」、そしてその両方を経験して冷静に見つめる「俯瞰ゾーン」があるなー。と個人的に思ってるという話です。

まず「おもろ!ゾーン」。クラファンを知った時、クラファンをやりたいと思った時、その初期衝動を伴う熱量といいますか、僕も最初にクラファンを知った時は結構テンションあがりました。

「こんな仕組みがあるんや!!

おもろ!!」

(こいつは芯からおもんないやつ)

ちなみに、僕はあまりテンションあがらない人でして、いやだからなんやねん!なんですが、、自分としてはやっぱりクラファンってすごいな、おもろいな、、と改めて思います。

クラファンの最大の魅力は、なんと言ってもその「熱量」です。

プロジェクトを立ち上げる起案者の情熱、支援者の共感、そしてその両者が交錯する瞬間のエネルギー。これがクラファンを「おもろい」ものにしています。

例として、たとえばある若者が地元で消えつつある伝統工芸を復活させるプロジェクトを立ち上げたとしましょう。

彼のストーリーは、故郷への愛や職人へのリスペクトに溢れ、SNSや動画を通じてその熱量が伝わります。支援者はその情熱に心を動かされ、「自分もこの物語の一部になりたい」と感じて自分なりの資金を投じる。

すると、プロジェクトは単なる製品やサービスの提供を超え、まるで小さな革命のようなムーブメントになる。

この「おもろいゾーン」は、参加者全員が「何かすごいことが始まる!」というワクワク感を共有できるゾーンです。

起案者は自分の夢が形になる喜びを感じ、支援者は「自分のお金が世の中を変える一歩になる」と実感する。こうした熱量は、既存の商業的な枠組みでは味わえない、クラファンならではの魔法ですね。

しかし、この熱量は永遠に続くわけではありません。

クラファン!?しんど!!フェーズ(飽きと冷め)

自分達の中でクラファンブームが拡大する一方で、誰もが直面する「しんどいゾーン」が存在します。

プロジェクトの立ち上げから運営、支援者とのコミュニケーション、そして目標達成後の実行、、これらは想像以上に骨の折れる作業です。

「こんなはずじゃなかったのに、、」

起案者にとって、クラファンは夢の第一歩であると同時に、過酷な試練の場でもあります。

まず、プロジェクトを成功させるためには、緻密な計画と継続的な努力が必要です。魅力的なストーリーを構築し、動画や画像を用意し、SNSで拡散し、支援者からの質問に迅速に対応する。

これらはすべて時間とエネルギーを要求します。人によっては「クラファンは2度とやりたくない」という人もいます。情熱だけでは乗り切れない局面が多々あるんですね実際。(そして熱は時間と共にそのままでは冷めるものです)

そして支援者側にも「しんどいゾーン」は訪れます。最初のワクワクが薄れ、プロジェクトの進捗が遅れたり、期待したリターンが届かなかったりすると、冷めた気持ちが芽生えます。

製品開発型のクラファンでは、生産の遅延や品質問題が頻発し、支援者から不満の声が上がるケースも少なくありません。

納期遅延が1年以上に及び、支援者コミュニティが炎上した例もあります。こうした経験は、支援者の信頼を損ない、クラファン全体への熱を冷ます要因になります。

この「しんどいゾーン」は、クラファンブームの持続可能性に影を落とします。起案者も支援者も、最初の熱量を維持するのは簡単ではない。

「あー、クラファンね、、」

って具合にどこかクラファンに対して”飽き”と”冷め”の感情を抱いてしまうのです。

では、クラファンは各々で一過性のブームで終わるのでしょうか? ここで必要なのは、熱量と試練を冷静に捉える視点です。

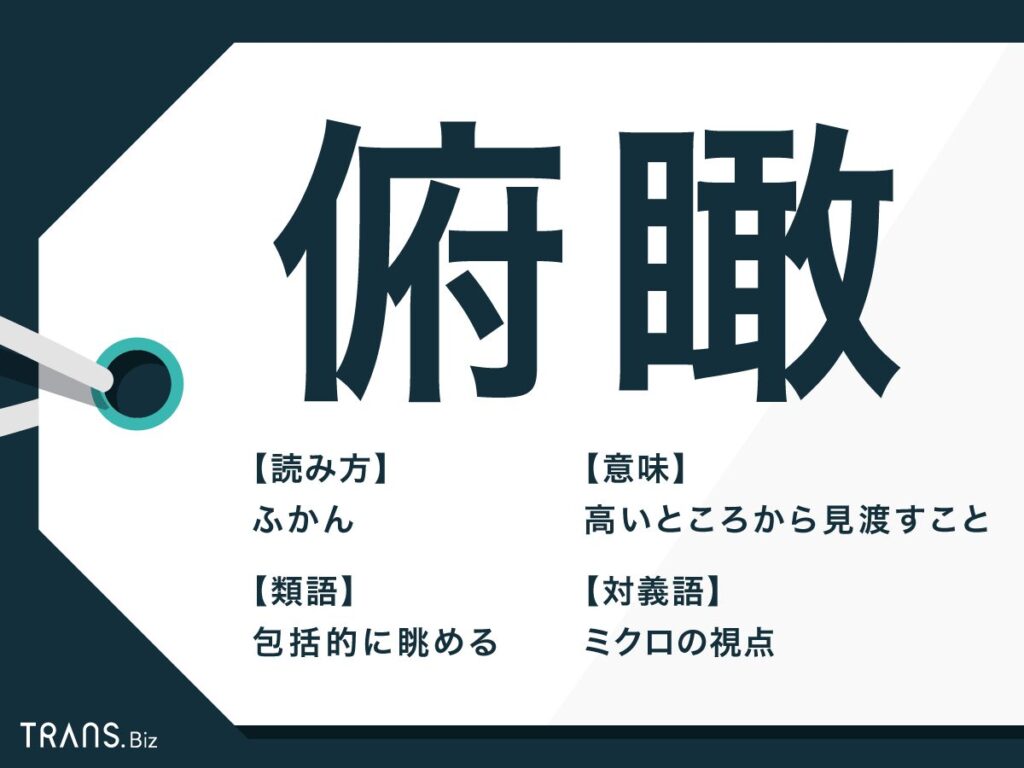

寛容と挑戦の俯瞰ゾーンで清濁併せ持つ未来へ

クラファンの世界を俯瞰してみると、その魅力も課題もすべてが共存していることがわかります。

クラファンは、完璧な仕組みではありません。熱量が生む感動もあれば、失望や疲弊もつきもの。

しかし、この「清濁併せ持つ」性質こそが、クラファンを特別なものにし、未来へと受け継がれていく理由です。

まず、クラファンは単なる資金調達の手段を超えて、コミュニティを育むプラットフォームとして進化しています。

支援者は単にお金を出すだけでなく、プロジェクトの進捗を追い、起案者と対話することで「参加者」としての役割を果たします。

「お客様」ではなく「参加者」

この双方向性は、従来の消費者文化とは異なる新しい価値観を生み出しています。そこにはうまくいかないことへの寛容性なども含まれると思います。(もちろんそこに甘んじていい加減な事をしてもオッケー!というわけにはいきませんが!)

地域創生を目的としたクラファンプロジェクトでは、支援者がその地域を訪れ、実際の成果を体感する機会が増えています。もちろんうまくいかないことだってあるでしょう。

クラファンは「モノ」だけでなく「体験」や「つながり」「経験」を提供する場となっています。

一方で、課題としてプラットフォーム側は透明性の向上や起案者へのサポートを強化する必要があるのかもしれません。

プロジェクトの進捗報告を義務化するなど、支援者との信頼関係を維持するための仕組みや、また、起案者向けの事前コンサルティングやマーケティング支援も増えてます。

スバキリ商店でも無料セミナーや相談などでリスクは少ないとはいえ最悪の事態は避けるようクラウドファンディング市場の発展に協力している所存です。(各種セミナーはHPでチェック!!)

将来的にはクラファンの「しんどいゾーン」を軽減し、より多くの人が参加しやすい環境にもっとなっていくんじゃないかなぁと思ってます。

クラファンの各々のブームは、熱量によって始まり、試練によって鍛えられ、俯瞰的な視点によって進化する。「おもろいゾーン」のワクワクは人を動かし、「しんどいゾーン」の試練を乗り越え、「俯瞰ゾーン」の冷静な視点で未来を描く。

この3つのゾーンがそれぞれに交錯するからこそ、クラファンは一過性の流行に留まらず、持続可能な文化として受け継がれていくのかもしれません。

さあ!未体験のあなたもクラファンの世界に飛び込んでみませんか?