クラウドファンディング実行には、失敗するリスクもあります。なぜ、成功するプロジェクトと失敗するプロジェクトに分かれてしまうのか。それはズバリ、失敗する行動パターンで無意識に動いてしまっているからです。

累計1300件に及ぶクラウドファンディングプロデュース実績から、プロジェクトが失敗してしまう理由を見抜き、プロジェクトを成功させた過去事例からの傾向と成功に導く3つの対策について、経験者の実例も踏まえて解説していきます。

クラウドファンディングの失敗とは何か

クラウドファンディングに限らず、失敗することは、多くの人にとって恐怖であり、望まない結果です。なぜなら、私たちは点数評価という判断基準で育てられたため、勝ち負けや成功失敗という二択から判断する癖を持っているからです。

しかし、「失敗は成功のもと」「失敗は成功の母」という言葉があるように、失敗そのものは悪い事ではありません。生まれてから一度も、失敗を経験したことがない人もいませんし、逆に一度も成功したことがない人もいません。

クラウドファンディングに失敗したと判断するのは、どの点についてなのか。そこを掘り下げていきます。

クラウドファンディングの失敗とは目的を実行できないこと

クラウドファンディングに失敗するとは、当初目的としていた活動を断念することです。多くの場合、資金が集まらなかった=失敗、と決めつけてしまいますが、資金が集まっても目的が達成されなかったら、プロジェクトを成功したとは言えません。

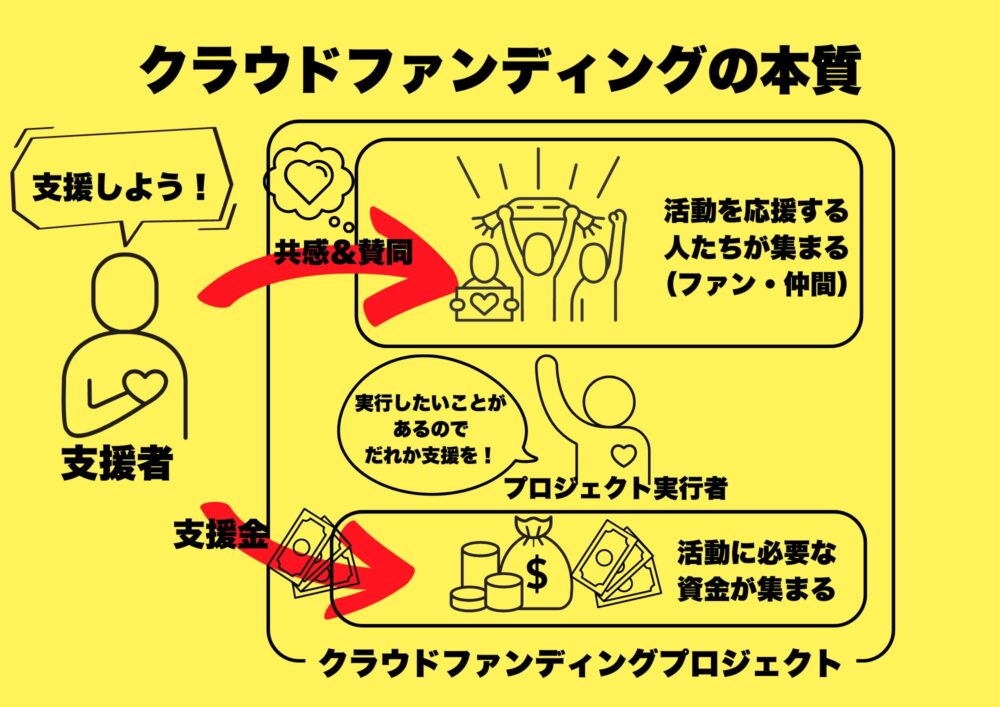

クラウドファンディングの役割は、資金調達だけではありません。目的に共感してくれる支援者の協力を元に、資金を集めて目的となる活動を実行することが、クラウドファンディングを行う意味であり、本質です。

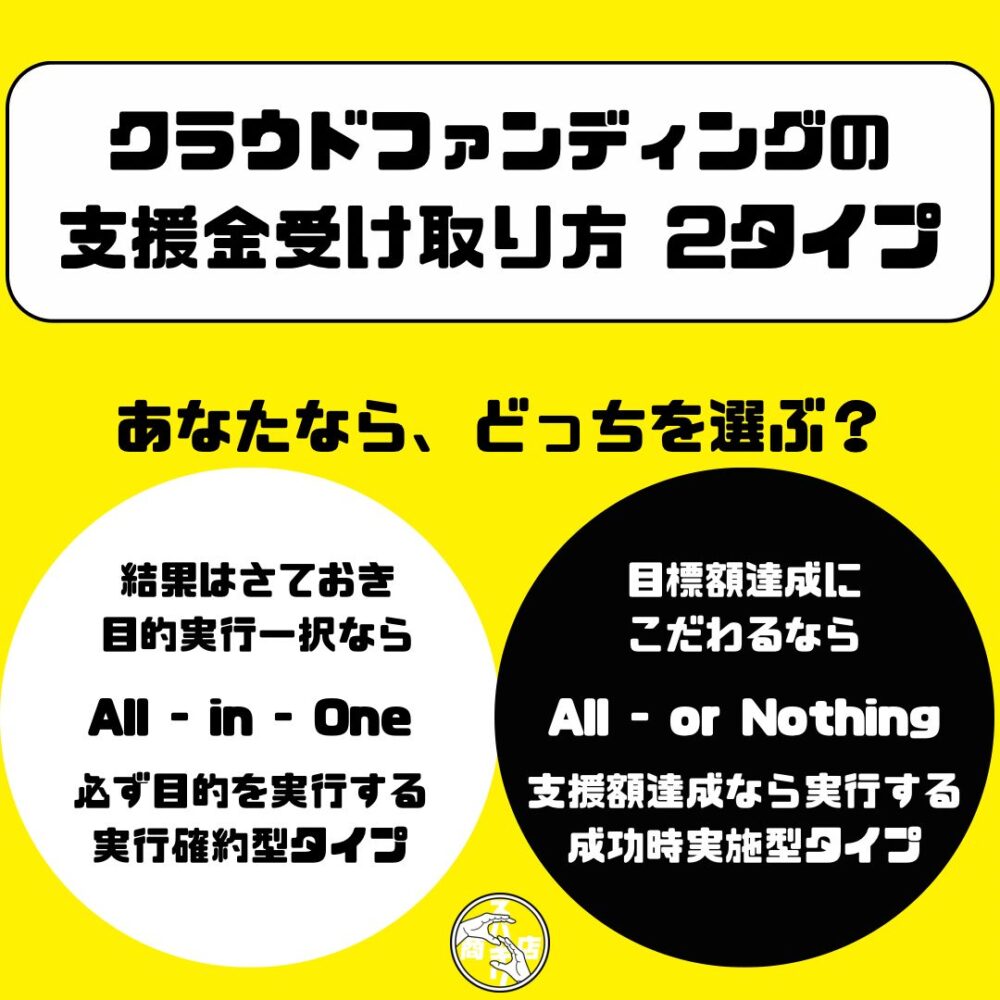

もし、資金調達のみの部分ででクラウドファンディングの成功失敗を判断するとするなら、All-or-Nothing形式でプロジェクトを実行する場合に限ります。

All-or-Nothing形式、つまり目標達成型でプロジェクトを実行した場合、目標金額を1円でも超えなければ、プロジェクトへの支援未成立となり、自動的に支援者へ支援金が返金されます。その場合は、目的実現を諦めるか、計画を見直して再度プロジェクトを起案することになります。

逆に、All-in形式であれば、支援募集期間中に集まった全額を受け取れるので、資金調達できるできないという意味では、目標額に未達だというだけで資金調達自体は失敗とは言い切れません。

何のために、クラウドファンディングを実行するのか?その理由に対して、資金調達だけでなく支援者からの反応もふくめ、総合的にプロジェクトの成功失敗を判断することが、クラウドファンディングを実行する上で最も重要な本質なのです。

クラウドファンディングのゴールは目的を実現すること

実行者がクラウドファンディングに挑戦する理由は、目的を実現することです。資金調達は、目的を実現する為に必要な手段の1つであって、途中通過に過ぎません。むしろ、資金が集まってからがプロジェクト本番の始まりだと言えます。

資金調達だけが目的なら、クラウドファンディングを実行する必要はありません。銀行からの融資や金融機関からの借り入れなどの方が良い場合もあります。目的を達成するために必要な資金を、支援という形で集めるのが、クラウドファンディングの仕組みです。

目的に共感し、応援してくれた人からの支援が数値化したものが支援額であり、プロジェクトの目的に対する現実的な反応であり答えです。実行者は、支援額の多い少ない以上に、支援者がどこに共感をしてくれたのか、実行目的に対して何を期待し応援してくれたのかを真剣に考える必要があります。

支援に対する感謝と誠意が、クラウドファンディングを実行する目的を実現することで支援者に伝わります。

クラウドファンディングのゴールとは目的を実現すること。そして、クラウドファンディングの成功とは、目的実現とそれを実行するための資金調達、目的実現を一緒に喜んでくれる支援者を得ることの3つが揃うことなのです。

クラウドファンディングで支援集まらない=失敗、ではない

クラウドファンディングを実行して目標金額に到達しなかったとしても、プロジェクトに失敗したとは言えません。

クラウドファンディングでの目標未達は、実行者が経験する厳しい答えの一つです。統計によると、クラウドファンディングを実行した場合、プロジェクトの目標達成率は平均して30〜40%程度とされています。3件中2件のプロジェクトが当初設定した目標額が集まらなかったという状況がクラウドファンディングの現実なのです。

しかし、重要なのはクラウドファンディングの失敗とは、目標達成率だけで判断できません。

クラウドファンディングを実行する理由は、実現したい目的があるからです。クラウドファンディングの失敗とは、ズバリ、目的実現を諦めることです。

クラウドファンディングは、資金調達の達成にばかり成功失敗の判断が偏りがちです。大事なのは、クラウドファンディングに挑戦する理由となった目的を実行するかどうかにあります。

たとえ、目標としていた資金が集まらなかったとしても、プロジェクトを見直してみれば、目的を実現する方法はきっとあるはずです。

資金調達の達成だけでクラウドファンディングを判断することは、プロジェクトの全体を見ずに過程の一部分だけしか見ていないといえます。

クラウドファンディングで資金調達できなかったことは、「それでも目的実現に挑戦するか?」と問い正されるという、リベンジするかしないかを決断する機会であって、ゲームセットではないのです。

クラウドファンディングに失敗する根本的な3つの不足

クラウドファンディングが失敗する場合、大きく3つの原因があります。逆を言えば、この3つを知った上でプロジェクトを始めれば成功するわけです。失敗する原因は、準備不足、告知不足、コミュニケーション不足の3つの不足にあります。それぞれ詳しく解説していきます。

不足その1.プロジェクト実行への準備不足

3つの不足、1つ目はプロジェクトを実行するための下準備が不足です。準備が不足だった結果、思うように支援が集まらず募集期間が終わってしまったというケースはたくさんあります。

特に、失敗の原因となる準備不足は以下の3つです。

- プロジェクトの目的があいまい

- 目標金額の設定ミス

- リターン設計の不適切さ

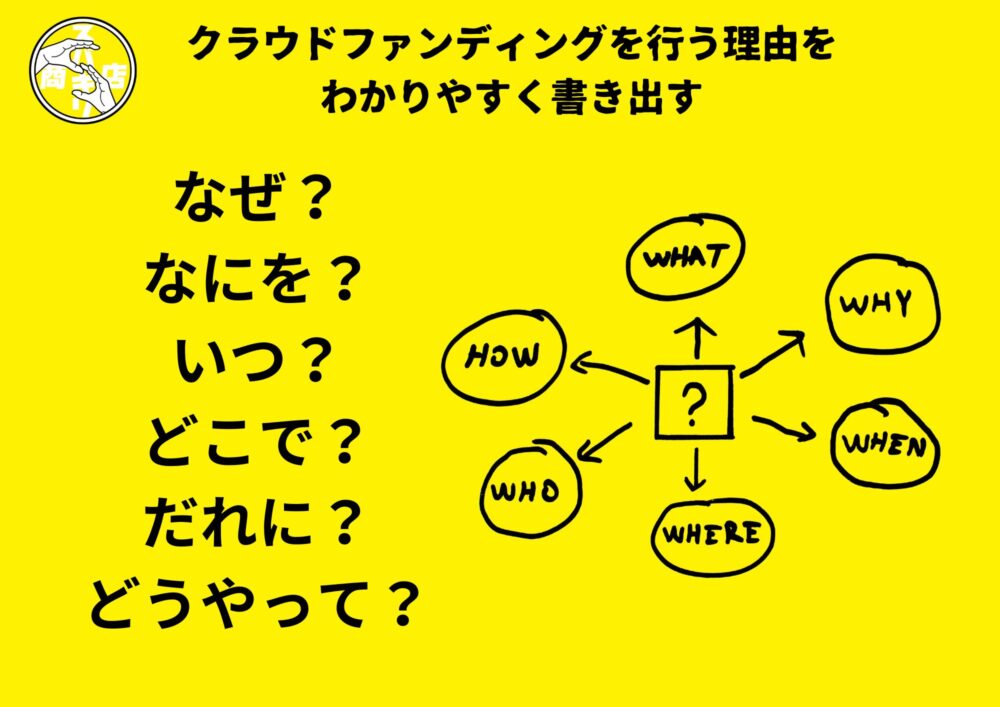

原因となる順番は、目的、目標額、リターン設計の順です。特に一番準備が不足しているのは、「何のためにクラウドファンディングに挑戦するのか」という「なぜ?」を掘り下げること。

「なぜ?」の掘り下げが重要なことは、別記事でも外部広報担当がまとめています。

補足をすると、「なぜ?」にも2方向からの視点が必要です。

- なぜクラウドファンディングを選んだのか?(クラウドファンディングに挑戦する理由=目的の明確化)

- クラウドファンディングを選ぶのはなぜか?(クラウドファンディングで行う理由=手段の明確化)

この2つを実行者が言語化できていない、あいまいなままでプロジェクトを推し進めてしまうと、目標金額を高く見積もりすぎたり、リターン設計も魅力を欠く内容になったりした結果、3人に1人しか目標金額を集められないという現実が起きるのです。

不足その2.クラウドファンディング実行に関する告知不足

2つ目の不足は、クラウドファンディング実行に関する実行者側の告知不足です。

クラウドファンディングに挑戦することは、実行者本人が告知しないと誰にも伝わりません。クラウドファンディングで支援をしてくれるのは、8割以上実行者の友人知人です。たとえ芸能人やフォロワー数がえげつない人数いるインフルエンサーであっても、実行者を知っている人しか反応はしません。

見ず知らずの人が赤の他人である自分のプロジェクトに共感してくれるということは、奇跡に近いのです。

告知不足は、以下の点から判断できます。

- 告知期間の短さ

- 告知回数

- 支援を見込める人間関係の見積もりが甘い

- SNS の利用頻度や日頃の関わり方

特に多いパターンが、準備期間中から告知をせずに、プロジェクトの支援募集期間が半分を過ぎてから慌てて告知をするケースです。準備に追われて、告知について手が回らない場合も多いかと思いますが、告知期間は長い方がより効果を得られますし、反響に応じて、告知の仕方に変化をつけるという対策が可能です。

クラウドファンディングは、1人でも多くの人へプロジェクトを伝え続けることが支援につながります。プロジェクトへの興味関心から、実行者への信頼を得るには、効果的な告知をし続けるという努力も必要なのです。

不足その3.支援者とのコミュニケーション不足

3つ目の不足は、支援者とのコミュニケーション不足です。これは、実行者が普段、他者とのコミュ二ケーションをどのようにとらえているか、重要度をどのくらいに考えているかが面白いくらいに反映されます。

特に不足しているコミュニケーションとして挙げられるのが、以下です。

- 活動報告が更新されない

- メッセージやコメントへの返信が遅い

- 支援者をその場限りで終わらせてしまう

- リターン履行での説明不足がおきる

- 最終的な結果報告が行われない(目的実現したか不明なままで済ませる)

コミュニケーションが苦手な人でもクラウドファンディングに挑戦する場合もあるでしょう。しかし、大きな点からいえば、実行者の言葉と行動が一致しているかという日頃の態度そのものが周りとのコミュニケーションです。実行者が本当に伝えたいことを持っている場合、どんな状況でも相手が理解できるように伝えようと努力するはずです。実行者の誠実な姿勢がクラウドファンディングのコミュニケーションでは重要になります。

告知もコミュニケーションも苦手だから遠慮していては、何も伝わらないばかりか、誤解を生む場合もあります。どんな状況でも全ての人に誠意をもって対応することがクラウドファンディングの実行者には求められるのです。

クラウドファンディングで失敗しないための3つの対策

クラウドファンディングに失敗しないためにできることは、3つあります。失敗する原因である、3つの不足が起きなければ、クラウドファンディングに成功することも夢ではありません。

充分な準備、地道な告知活動、コミュニケーションを積極的に行う。当たり前のようですが、この3つさえしっかりと出来れば、プロジェクトを成功まで進められることが可能です。

対策1. プロジェクトの計画準備は徹底的に行う

クラウドファンディングで最も重要なのは、プロジェクトの計画と準備です。どんな状況でも、プロジェクトの目的を実行するという強い熱意と目的意識があることが、クラウドファンディングの成功には必要です。

- プロジェクトの目的を具体的に説明できる

- 現実的な目標金額を逆算から決める

- 支援者が「応援して良かった」と満足するリターン設計を行う

特に、重要なのは、「なぜクラウドファンディングに挑戦するのか?」という目的と手段の階層に分けて自覚することです。

なぜ私は、クラウドファンディングに挑戦するのか?=クラウドファンディングに挑戦することを選んだ理由

私がクラウドファンディングに挑戦するのは、なぜか?=クラウドファンディングに挑戦する理由

この2つは、似た文章ですが、聞いている理由が違います。「なぜ●●する?」はその行動を選ぶ理由への質問であり、「●●するのはなぜ?」は行動する理由を尋ねる質問だからです。

挑戦する理由はすぐ言えても、クラウドファンディングを選ぶ理由はなかなか出てこないのではないでしょうか?それは、クラウドファンディングの本質を知らずに「なんとなくお金も集められそう」という期待で実行しようとしてしまうからです。

ここがどちらもはっきりしないと、目標金額の設定も、支援者が満足するリターンの設計も活きてきません。クラウドファンディングを実行する理由とクラウドファンディングを選んだ理由さえはっきりすれば、思いが伝わるプロジェクトページを作成することも楽になります。

リターンの設計方法と目標金額の逆算については、別記事でもまとめていますので、そちらもご参考ください。

対策2. クラウドファンディングのコミュニケーションは言動一致からはじまる

クラウドファンディングに失敗する要因である3つの不足に対する対策で重要なのは、コミュニケーションです。コミュニケーション対策として重要なのは、準備段階から実行者の発言と行動を一致させることです。その上で積極的な告知活動をし、支援者に向けた現状報告や目的に対する活動報告を行うことが信用信頼につながります。

現代人は情報過多によるコミュニケーション不足といわれます。自分にとって本当に必要な情報すらも埋もれてしまうくらい、インターネット上だけでなくTV雑誌街頭広告まで、目に付くところ全てから多くの通知や発信がされています。実行者は、あらゆる情報洪水のなかから、プロジェクトに関心を持ち支援してくれる人を集めなければならないのです。

コミュニケーションをしっかりと取る上で必要なのは次の点です。

- 常にプロジェクト実現に向けた発言や行動を一致させる

- いろんなひとからプロジェクト実行について意見を求め、伝わり切れていない部分を探す

- プロジェクトへの反応から、誰からどの部分に関心が集まっているか分析する

- 計画に変更や修正が起きたら、状況報告を随時行う

コミュニケーションとは、会話だけではなく、実行者の日頃の行動すべてが他者への意思表示になります。実行者が熱心に準備をしている様子や、いろんな人へプロジェクトへの意見を求めることが、実行者に関係する人たちからのプロジェクトへの信用を集める材料になります。

支援者へ向けた透明性の高い活動報告を積み重ねていくことがプロジェクト実行に対する信頼と共感を生み、終了直前でのプロジェクトの情報拡散や最終的な目標額達成へとつながります。

一対一の会話力ではなく、実行者がプロジェクトの目的実現にむけてどれだけ言動一致できているかが、プロジェクトの成功を大きく左右する全ての人に向けたコミュニケーションの土台なのです。

実行者の在り方そのものが反映されるという成功事例は、「クラウドファンディングの準備は人生そのもの」という記事もご参考ください。

対策3. 告知は準備開始から地道に行う

クラウドファンディングに失敗しないための対策3つ目は、クラウドファンディングに挑戦すると決めた時点で告知活動を地道に続けることです。残念ながら、自分が思うほど周りの人は他人のことを見ていないですし、他人のことをいちいち事細かには覚えていません。みんな自分の大事な予定を覚えるだけで、精一杯です。何回か同じような話を聞いて、「そういえば何かするって聞いたような気がする」とやっと関心が向くのです。

- 支援してくれそうな人はどのくらいいるか把握する

- 直接会って、プロジェクトに興味をもってもらえる機会を作る

- プロジェクトページを案内できる人をリストアップする

- SNS で準備段階からコツコツ発信する

SNS というツールがあることで、告知の影響力は大きく変わります。直接案内できるなら、時間を割いてでもプロジェクトに興味を持ってくれる人に逢い、実行者の口からプロジェクトへの協力を求めましょう。支援者からの共感から、SNS 上でプロジェクトが拡散されることは支援獲得への強い追い風となります。

クラウドファンディングは、支援してくれる相手がいて成り立ちます。相手が耳を傾けてくれるような姿勢で告知案内を行いましょう。告知活動から支援者との信頼関係が生まれていけば、クラウドファンディングは成功できるのです。

【体験談】プロジェクトに失敗したことを振り返る

実は、この記事を書いている書き手は、クラウドファンディングを過去に挑戦し、挫折した失敗体験があります。その経験があるからこそ、同じような結果になる人が出ないように、今回の記事を書きました。

クラウドファンディングを失敗してしまう3つの不足を生む根本的な要因と失敗した経験から学んだことについて解説していきます。

プロジェクト失敗の具体的な要因は、実行者の迷いと遠慮

クラウドファンディングに挑戦したけれど、結果として挫折したという事実を作ったのは、プロジェクト実行に対する迷いと遠慮でした。クラウドファンディングを実行したのは、2024年4月。全国的に緊急事態宣言が発令し、たくさんの人が日常を停止されました。そのタイミングで、自費出版のプロジェクトを実行したのです。

「こんな状況で、クラウドファンディングをしていいのか?」そういう迷いが公開前から既にありました。

「みんな大変な状況なのに、緊急度の低い目的のために支援をして欲しいと頼んでもよいのだろうか?」発令から日々深刻になる社会情勢からプロジェクトの案内することに躊躇し、遠慮が出ました。

それでも、支援をしてくれた人達もいて、ありがたいと同時に「私はこんな状況で一体、自費出版で何を伝えられるのだろうか?」と自信を無くし、プロジェクトの目的を見失ってしまったのです。

実行に迷い続け、何かに遠慮し続けたままプロジェクト募集期間が終わり、何のために本を書くのかという本来の目的すら見失って、挫折したというのが私のクラウドファンディング失敗体験です。

プロジェクト失敗から得たもの

プロジェクトに失敗したから得たものは、失敗したという経験とクラウドファンディングを掘り下げて分析する癖、そしてこうしてノウハウ記事を書くネタです。当時は黒歴史でしかありませんでしたが、失敗から学ぼうと行動した結果、相対的にはプラスになったと今は言えます。

今振り返れば、迷った時点で公開前にプロジェクトを止めてしまえば、「クラウドファンディングに失敗した」という経験をしたり、挫折したことに対して強い負い目を感じる事も無かったでしょう。

しかし、挫折したという自覚は、自分の苦手なことに向き合うだけでなく、クラウドファンディングというものを学ぶきっかけになりました。クラウドファンディングに関する本質や、成功するための具体策について解説できるのは、たくさんの成功事例を分析し、自分がなぜ失敗したかを体系的に分析し理解したからです。

クラウドファンディングに失敗したのは、目的実現への熱意不足が原因です。自分の目標設定のあいまいさによる計画不足、クラウドファンディングの本質を理解できていなかった勉強不足、そして迷いと遠慮からの告知とコミュニケーションの不足という失敗する条件、全てが当てはまっています。

本気で伝えたい、書きたいことがあったなら、緊急事態宣言発令のタイミングであったとしても遠慮を飛び越えて、もっと告知していたかもしれません。

プロジェクトを実行すること自体に迷いがあったからこそ、周りに遠慮することを「こんな状況だから仕方ないし当然だ」と自分の熱意不足を正当化した部分もあったと今は、思います。その負い目から、失敗から何をつかみ取るかしばらく模索を繰り返して、今があります。

クラウドファンディングに失敗し挫折したことで、成長するきっかけとなった。それが失敗から得たものです。

失敗しないためにプロを活用する

クラウドファンディングに失敗しないために、プロの力を借りることはひとつの手段です。プラットフォーム側のサポート担当者も、スバキリ商店のようなクラウドファンディング代行サービス業者も、数多くのプロジェクトからの経験があります。

多くの実行者は、クラウドファンディングについて勉強不足のまま、自力でプロジェクトを実行しようとします。その結果、3人に1人しか成功しないという現実が生まれているのであれば、専門家と一緒にプロジェクトを実行する方が失敗する可能性は低くなります。

クラウドファンディングは、準備が9割です。準備不足のまま望まない結果でプロジェクトを終了させてしまうことなく、万全な準備の上で自信をもって告知案内をし、実行者の関係者を巻き込めるコミュニケーションがとれる環境を作る。それが、クラウドファンディングに失敗しないためにプロのサービスやスキルを活用するということです。

まとめ クラウドファンディングの失敗は、プロジェクト実現を諦めること

クラウドファンディングの失敗とは、資金調達の可否ではなく、プロジェクトの目的実現を断念し諦めることです。そのためにも、しっかりとした準備や、明確な目的からの告知、目的実現に向けた日々の言動とプロジェクトの目的が一致することが絶対に必要です。

仮に目標金額を調達することに失敗しても、決して実行者の目的や価値を否定するものではありません。むしろ、プロジェクトのどこに不備があったかを結果から分析し、プロジェクトの目的を見直す機会として捉えることが重要です。

失敗から学び、改善点を見出し、よりベストな状態でクラウドファンディングに再挑戦することもできます。七転び八起きというように、失敗という経験からより強固なプロジェクトへと成長させることだけでなく再挑戦する姿勢は信用への手掛かりにもできます。

クラウドファンディングは、人とお金を一度に集める仕組みです。クラウドファンディングに挑戦する人たちが、たくさんの共感を得られるプロジェクトを実行出来るように、しっかりと準備をし、周りとのコミュニケーションをとって、目的実現を後押しする目的金額を資金調達できるように、スバキリ商店はこれからもサポートし続けていきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

失敗しないクラウドファンディングの本、あります

スバキリ商店は3年間で累計4億円以上のプロジェクトで資金調達をした実績があります。プロデュース件数は累計約1,300件。多くのプロジェクトをサポートした実績は、クラウドファンディング代行サービスとして群を脱いています。その実績から、クラウドファンディング成功のコツという本を出しました。

日本国内クラウドファンディング業界最大となるCAMPFIREを創業した、家入一真さんから帯コメントをいただいたこの本、実は、無料セミナーにご参加された全員にプレゼントしております。

セミナーは毎月第四金曜日、夜19時から開催中です。本以外にも、セミナー参加者限定の特典をご用意しております。お気軽にご参加ください。