近年、多くの学校で「探究型教育(たんきゅうがたきょういく)」「探究学習(たんきゅうがくしゅう)」という学びの形が広がっています。

これは、学生や生徒が自分の興味や関心に沿って、テーマを決めて調べたり考えたりする学習方法です。

探究型教育にクラウドファンディングが活用できる点や、教育にクラウドファンディングを取り入れるメリットについて解説していきます。

探究型教育が広がる中で、ぶつかる「壁」

探究型教育は、平成の終わり2018年ごろから、高校の教育課程に組み込まれ、現在では、小学校から高校までの教育現場で実践されています。

ですが、いざ学校教育の現場で実践しようとすると、こんな悩みを抱えていませんか?

- 校外活動にかかる交通費や実験材料費が足りない

- 生徒のやりたいことを実現するための予算がない

- 自主性を大切にしたいが、運営面の支援が追いつかない

こうした悩みは、現場の先生方や保護者にとって共通の課題です。

そこで今、注目されているのが「クラウドファンディング」を活用するという動きです。

教育資金の悩みを乗り越える方法「クラウドファンディング」とは?

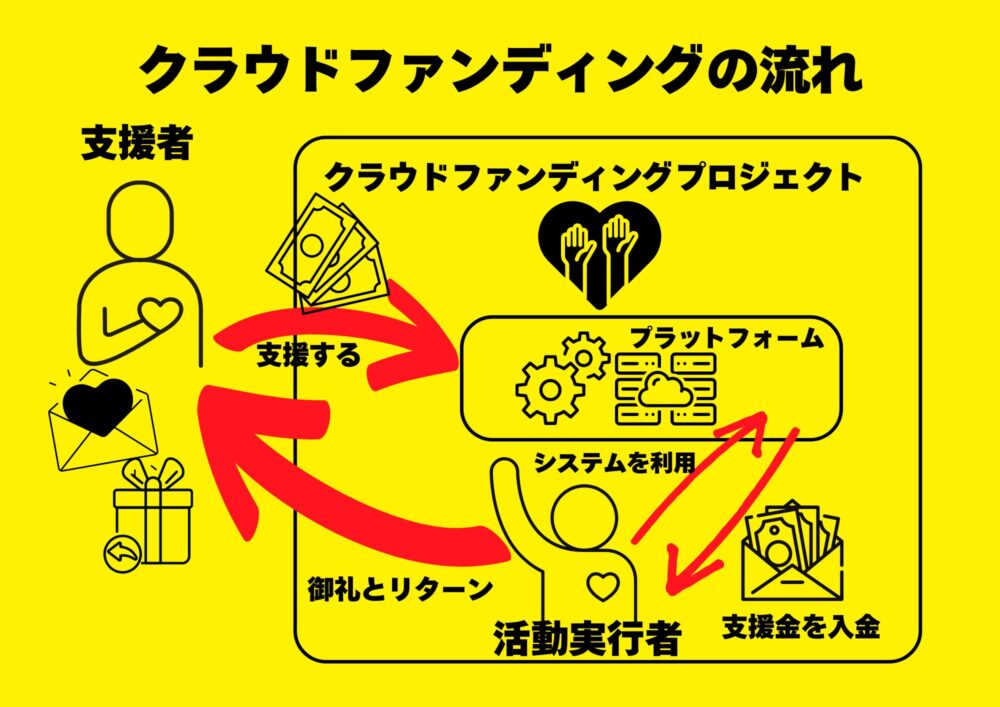

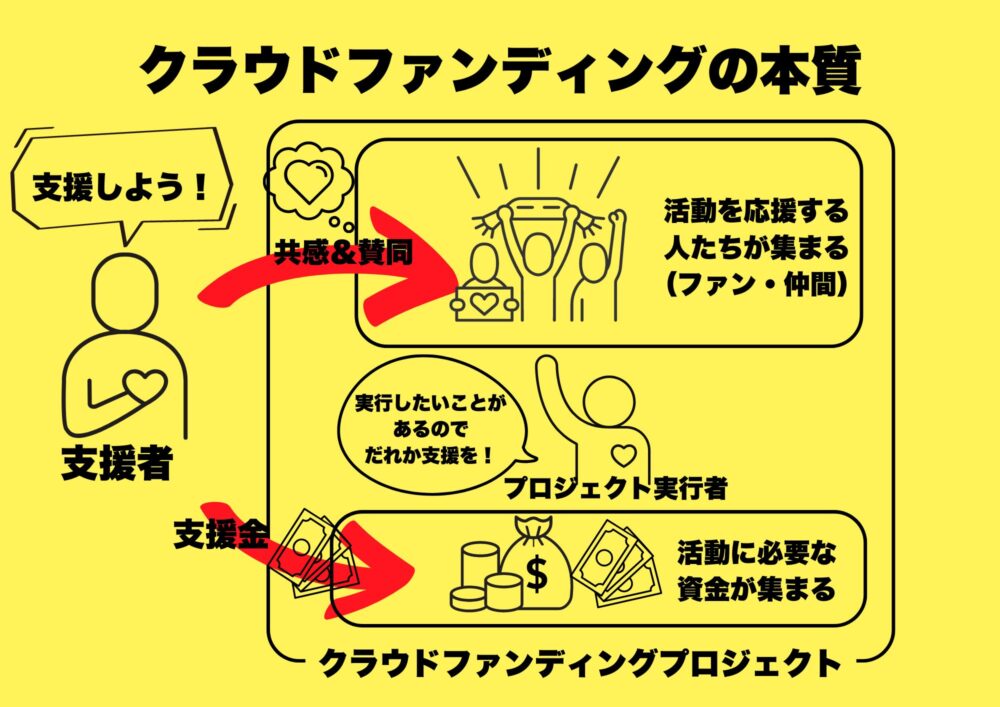

クラウドファンディングとは、インターネットを通じて、多くの人に自分たちの活動を知ってもらい、「応援したい!」と思ってくれた方々から支援金を募る仕組みです。

教育×クラウドファンディング こんな使い方

教育現場でクラウドファンディングを活用する場合、以下のような資金調達が可能です。

- 生徒が地域の課題を調べるプロジェクトで、現地調査に行くための交通費を集める

- 地元の特産品を使った商品開発にチャレンジするため、材料費を募る

- 学校外の専門家を招く特別講座の開催費用を確保する

クラウドファンディングを通じて得られるのは「お金」だけではありません。クラウドファンディングは、お金と人を同時に集められるという本質があります。

教育には資金も必要ですが、それ以上に、クラウドファンディングによって地域の人や卒業生、保護者などからの“応援の声”や“つながり”が生まれることも、大きな魅力なのです。

成功している事例:探究型教育×クラウドファンディング 4つ

高校生によるプロジェクトの実行から、探求型教育に向けた教材の提供など、探究型教育に関連するクラウドファンディングの成功事例を4つ紹介します。

事例 ① トマトをブランド化する高校生プロジェクト(ForGood)

こちらのプロジェクトは、福井県にある福井県立福井農林高校生物生産科トマト開発グループに所属する7人の高校生が主体となって実行した成功事例です。

2018年から高糖度トマトのポット栽培を研究。2019年にブランド化する方針をたてるという、本格的な活動の中で、2023年11月にクラウドファンディングを実行。

結果、70万円以上の支援が集まり、商品化に向けた活動に必要な資金を調達しています。

事例 ② クリスマスに子ども食堂を運営する高校生プロジェクト(ForGood)

福井県若狭高等学校に通う高校生たちが、探究型教育の一環でクリスマスに1日子ども食堂を開催するためにクラウドファンディングを実行した事例です。

探究学習のテーマに「子ども食堂」を選び、地元である福井県小浜市の現状を調査。さまざまな理由から、小浜市にも子ども食堂が必要だけど、まだまだ足りていないという現状から、自分たちで出来る取り組みをしてみたいという目的で1日子ども食堂を企画することに。

小浜市を中心に食に関するボランティア活動をしている小浜市食生活改善推進連絡協議会と協力し、クリスマスパーティという形で、イベント型の子ども食堂を実現するために、クラウドファンディングに挑戦。

その想いに共感した人たちから、場所代と材料費6万円を大幅に超えた9万円の支援が集まり、地域の人たちと交流する子ども食堂イベントが実現しました。

事例 ③ 鹿児島の魅力を中学生と企業が探究する教育プロジェクト支援

こちらは、教育現場と企業を探求型教育で結びつける教育プロジェクトの例です。

鹿児島で「学校と企業が『学び』を軸に地域でつながり、共に未来へ向けた可能性の探究と共創を行う」教育プロジェクトを展開している団体、かごたん(かごしま探究プロジェクト)は、中学生と地元企業が地域課題を一緒に解決するという目的で活動をしています。

2024年2月に、学生が教育プロジェクトで使う教材費を支援する協力者(運営サポーター)を集める目的でクラウドファンディングが実行されました。

かごたんに賛同するたくさんの地元企業からのリターン協力などもあり、学生1人につき1000円の教材費、運営費など目標額300万円を無事、達成して、中学生とともに地域活性を目指す活動を続けています。

事例 ④ 高校生に無料で探究学習できる環境を提供するプロジェクト

こちらは、高校生に向けた探究学習の無料提供を目的としたクラウドファンディング成功事例です。

実行者は、一般社団法人未来創生学院。2年連続で、クラウドファンディングに挑戦、無事成功しています。

元々は、不登校や引きこもりの高校生支援の個人塾運営から、高校生ビジネスプランコンテストへの入賞などの実績を上げ、年間10名ほどの高校生の探究学習を全面的にサポートするという活動へと進化。

2025年度からは、小学生中学生にも学びの機会を提供する流れになっています。

高校生の学びにかかる金銭的負担を無くしたいという運営側の想いと、講座受講した多くの生徒が自分に自信を持つことができたという実績が多くの支援につながったと考えられます。

教育現場でクラウドファンディングを活用する 3つのコツ

探究学習でクラウドファンディングを活用する上で、押さえておきたい3つのコツについて解説します。

コツ① 生徒が自分の言葉で「なぜやりたいのか」を語る

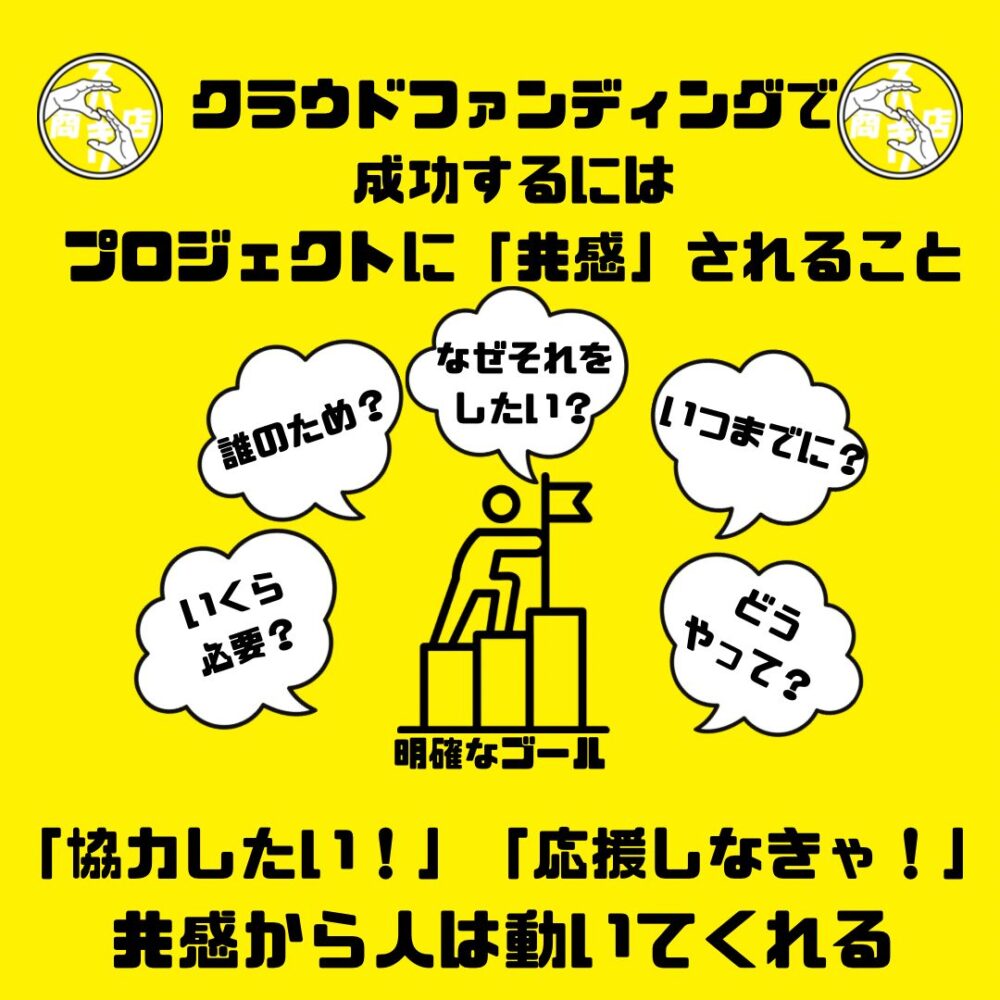

学生や生徒が主体となってクラウドファンディングを行う場合、彼らが自分たちの言葉で「なぜ、このプロジェクトに挑戦したいのか」を語ることが絶対に欠かせません。

支援者が心を動かされるのは、「本気の想い」です。探究型教育では、計画から実行まで、学生や生徒主体で行うことが学習の基本姿勢になります。

なぜ、この活動に興味関心を持ったか。クラウドファンディングを実行することで、誰のためにどんなことが出来るのか。これらをわかりやすく伝えることも、貴重な経験なのです。

生徒が自分のことばで語ることで、共感が広がります。共感が人を動かすという経験は、彼らが社会に出たときにこそ役立つ学びなのです。

コツ② 教職員や保護者が安全面と手続きを見守る

クラウドファンディングは、信用取引にあたるため、実行にはルールがあります。未成年が直接実行者になることもできますが、教育の一環でクラウドファンディングを行う場合、学校やNPOが運営主体になることで安全に進められます。

クラウドファンディングを実行するにあたり、以下のことを学校側や教育団体で順守しましょう。

- 保護者への説明・同意

- 学校管理職との調整

- 公開内容のチェック

プラットフォーム運営会社と連携を取り、実行面での注意点を把握することで、安全なクラウドファンディング運営が出来ます。

周りの大人たちのサポートが、生徒や学生にとってもクラウドファンディングを挑戦する上で安心材料となります。

コツ③ 「発信活動」も学びにする

探究型教育にクラウドファンディングを活用する上で、SNS を含めた情報発信も重要な学びの機会となります。

クラウドファンディングを実行には、プロジェクトページ作成や SNS 投稿も必要になります。これらの活動を「情報発信力を育てる探究活動」として捉えれば、ネット社会に対応する学生生徒のネットリテラシーやコミュニケーション力の向上になります。

わからないときは、プラットフォーム運営会社へ相談するなど、周りの大人がサポートしてあげれば大丈夫です。

教育×クラウドファンディング よくある質問(Q&A)

教育現場でクラウドファンディングを活用する際に、よくある質問3つについて解説します。

Q. 未成年でもクラウドファンディングはできますか?

親権者やその他法定代理人の同意があれば可能です。教育目的でのプロジェクトであれば、所属する学校やNPOなどの団体名義でも実施可能です。

Q. 学校の許可は必要ですか?

学校名をプロジェクト内で公表する場合、学校に関係する活動であると社会的には判断されます。必ず、校長先生や学年主任の先生、部活動の顧問など学校の管理職と相談してから進めましょう。

個人的な活動(音楽活動などの表現や創作活動)のためのクラウドファンディングで、学校と直接関係が無い場合は、許可を取る必要はありませんが、確実に話題となります。

個人での実行であっても、プロジェクトが公開される前に実行することの報告をしておく方が良いでしょう。

Q. リターンって何?

クラウドファンディングで、支援をしてもらうお返しに提供する物品やサービス全般をリターンと呼びます。支援者に感謝の気持ちを伝える「お礼の品」です。

教育関連のプロジェクトの場合、手書きの手紙、活動報告会、活動報告書、完成した商品の一部など、簡単なものでOKです。文化祭などで活動に関係する展示や模擬店を出すなら、文化祭への参加権などもリターンとなります。

リターンの準備や価格帯の決め方などの詳しい解説は、こちらの記事をご参考ください。

教育関連でのプロジェクトの場合は、寄付型クラウドファンディングという形で、プロジェクトを実行することもよいでしょう。寄付型クラウドファンディングはリターンなしで実行できるので、お礼の手紙と報告書のみでも大丈夫です。

詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

まとめ:探究型教育では、クラウドファンディング活用で学びを広げられる

今後、探究型教育では、クラウドファンディングを活用することで、共感と応援という学びの機会を広げていくことでしょう。

探究型教育は、生徒の「やってみたい!」を形にする学びです。

その想いを叶えるために、クラウドファンディングという仕組みを使えば、地域や社会とつながりながら学びを深められます。

また、生徒や学生の「知りたい」という探究心を大人がしっかりとサポートする上でも、クラウドファンディングの活用はさまさまなメリットがあります。

教育現場でクラウドファンディングに取り組むことは、お金の動きやビジネスで必要なマーケティング力などを学ぶ機会であり、経験値も増えます。

先生方や保護者の皆さんのあたたかな見守りがあれば、きっと、生徒たちはより大きな学びの一歩を踏み出すことができるはずです。

ぜひ、クラウドファンディングを活用し、探究型教育の可能性をもっともっと拡大してください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

探究学習×クラウドファンディングなら、スバキリ商店へ

「クラウドファンディングって、教材としても使えるのでは?」

そうお気づきのあなた、クラウドファンディングについてのセミナーを聞いてみませんか?

スバキリ商店の代表 小西は、年間30回以上のセミナーをしているクラウドファンディングのプロです。銀行や中小企業の経営者に向けて、クラウドファンディングとはどんな仕組みで、何が出来るのか?ということを5年間繰り返し伝え続けています。

探究学習とクラウドファンディングは、学びの幅を広げ、生徒や学生の経験値を上げる機会です。

ぜひ、毎月第4金曜の夜に開催中の無料セミナーで、クラウドファンディングの可能性について知ってください。

参加者全員に、こちらの「はじめてのクラウドファンディング」をプレゼントしています。