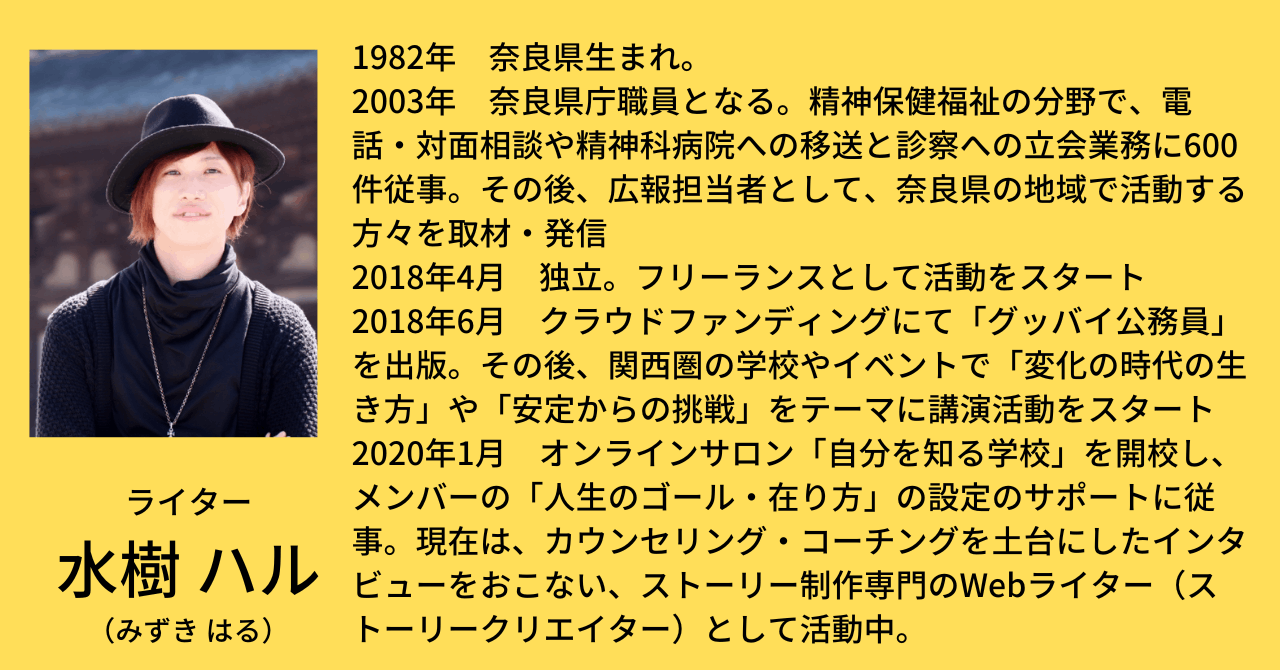

黒づくめのファッションに、色の入った大きなサングラス。すらっと背の高いハルさんの風貌は、「元県庁職員のライター」と聞いてぱっと思い浮かべる姿とはずいぶんと違う。ビジュアル系ロックバンドか、カリスマ美容師、または美大生…芸術肌の人を思わせるそのファッションは、「みんなと同じでなくてもよい」という彼の信念の表れだ。

ストーリー制作専門のWebライターとして活動する水樹ハルさんは、企業や個人から依頼を受け、インタビューしたものをストーリー性のある文章にしたり、動画にしたり、図解したりしている。

「チャレンジの物語のある人生を!」―そう掲げて個人で活動していたハルさんが、「チャレンジする人を応援するアーティスト集団」であるスバキリ一味にライターとして参加したのは、必然だったと言っても過言ではないだろう。

「みんなと一緒のこと」ができない子ども時代

「小学校の頃はバスケしかやってなかったんです」

この言葉を聞いて、背が高くて文武両道、クラスで人気の小学生だったのかと想像したが、現実は全く違ったそうだ。

「幼稚園の頃は、みんな外で飛び跳ねているなか、ひとり部屋で絵本を読んでいるような子どもでした。それはそれで認められていたのに、小学校に入ると急に“あれをしろ、これをしろ”が増えますよね。僕は本当に運動ができなかったんです。跳び箱は飛べない、泳げない、鉄棒は前回りしかできない、自転車にすら乗れなくて、みんなに笑われていました。おまけに勉強もできないし好きじゃない。そうすると、いろんなことに自信がなくなって、居場所がなくなっていくんです…」

漫画・アニメのことは誰よりも詳しくて、テレビゲームは誰にも負けない自信があったが、そのスキルは学校では必要とされなかった。

子どもが身を置く世界は、とてつもなく狭い。「どうしてみんなと同じことができないだけで、バカにされないといけないんだ…」とハル少年は、不条理な社会に疑問を持っていた。

そんななか、『スラムダンク』の桜木花道に憧れて小4でバスケをはじめる。経験ゼロのヤンキーである花道がバスケをはじめ、どんどんうまくなっていく姿に憧れた。父親にねだってバスケットボールを買ってもらい、小学校のクラブ活動の他にも、授業がはじまる前、昼休み、放課後、休みの日も、ひたすらひとりで練習。

そのうち友だちが一緒にやろうと集まりだし、2人が3人、5人、10人…と仲間は増えていった。誰よりも練習をしたかいがあって、運動神経がいい子たちとも互角に勝負をできたことが自信につながった。

バスケをきっかけに、好きだった女の子とも仲よくなることができた。ひとつがうまくいくと、すべてがうまく動き出す気がした。

偏差値の海に溺れて

中学校に入学したハル少年は、意気揚々とバスケットボール部に入るも、自分のやり方を押し通そうとする顧問と言い争いになり、3日で辞めてしまう。生徒を機械的に扱い、一人ひとりを尊重する気のない大人への反発心が大きくなった。

その後友人に誘われてバンド活動をするなかで、特に惹かれたのが、黒夢の清春。大人たちへの反抗心をむき出しに、「自分」を持って活動し、縦横無尽に暴れまわるライブパフォーマンスがかっこよかった。

中学、高校とバンド活動に熱中、すべての情熱をエレキベースに注いだ。しかし高3を迎えて受験生となり、受験においての評価基準はあくまで受験科目における偏差値なのだと気づく。決められたレールに乗るのは嫌だったが、レールを外れるほどの自信も勇気もなかった。バンド仲間が進学や就職で音楽を辞めていったとき、自分ひとりで音楽を続けていくことはできないと悟った。

高校を卒業し、一年間予備校に通い「我慢して」勉強するも、再度の大学受験にすべて失敗。本当はミュージシャンか美容師になりたいという想いを押し切ることはできず、「親に認められたい」「親孝行したい」という気持ちが勝り、公務員を目指す専門学校へと進むことにした。

猛勉強のかいあって公務員試験に合格したものの、この時期のことを「好きな音楽を我慢して勉強をしているあいだに自主性が腐った」とハルさんは振り返る。

小学生のぼく、中学生のボク、受験生の僕…あのとき、どんな環境があれば、生き生きと自分らしい道を歩んでいくことができたのだろう?ハルさんが大人になって、かつて自分がいた社会を俯瞰して眺めたとき、見えてくる答えがあった。

「チャレンジを応援しあえる社会を実現したい」

「お互いの価値観を尊重し、認め合えるような社会にしたい」

「自分自身のゴールを自分で設定できる人を増やしたい」

人々の「ストーリー」を引き出し、発信することで、自分が望む社会に近づくはず―回り道をしながらそういう結論にたどりついたのは、公務員として14年間さまざまな経験や知識、気づきを積み重ねたのちのことであった。

公務員生活から得たもの

奈良県庁へ入庁すると、お金を自由に使えること、ひとり暮らしをしていけることが、周りの同世代の友人に比べて恵まれていると感じ、自信になった。しかし、3年目までの経理の仕事、その後3年在籍した県道の苦情や相談を受ける仕事は、マニュアルに沿ってこなす業務。特別なやりがいを感じるものではなかった。

状況が一変したのが、その後4年間在籍する精神保健福祉の部署での仕事であった。

「子どもが暴れる」「死にたい」「消えてしまいたい」―救いを求めて電話をしてくる人に、マニュアルは通用しない。どうしたらこの人の心が楽になるだろう?と、一人ひとりの状況に向き合い続けた。

精神保健福祉担当時代

精神保健福祉の部署に在籍中に、ハルさんの身に起こった大きなことがふたつある。ひとつは、母親が急に亡くなったこと。人生には終わりが来ることを認識し、自分は何のために生きているのかを考えるきっかけとなった。もうひとつは、人生の師匠となる上司と出会ったこと。周りの評価ばかり気にしていた自分に「おまえはどうしたいんや」と聞きつづけてくれた。

その結果ハルさんは、自分の意志で広報の部署への人事異動を願い出た。「困っている人に、心の相談窓口や障害者手帳のこと、障害年金のことなど、必要な情報を届けたい、そのために心を動かす伝え方を学びたい」という理由だった。

親、先生、友だち、職場の人…周りの人に承認されることをゴールとするのではなく、自分の人生を自分で決めて前進すると、ハルさんは心を決めた。

ミッションを自覚、そして独立

広報部の仕事は、奈良県のいいところや素敵な人の魅力を、ホームページやSNSを使って好きに伝えること。自分がいいと思うなら、何でもいい、どのように伝えてもいい―この「自由にやっていい」というのは、ある意味とても難しい。それまで経験してきた3つの部署には、マニュアルや法律など、縛られるものがあったからなおさらだ。

「公務員1年目だったら、“こなしていた”と思いますね」とハルさんは分析する。10年目、自分でゴールを決められるようになってから取り組んだ仕事だったからこそ、やりがいも大きかった。

広報時代

どうしたらこの人の魅力が伝わるか…この人が選ばれるためには、どのように人の感情を動かすことができるか…日々考えながら活動をした。精神保健福祉の部署で必要だと感じ、心理学や脳科学について勉強したことや、電話相談を受けることでインタビュースキルが磨かれていったことが、役に立った。

広報部に移動してから3年目。1本のトマト農家さんへの取材が大反響を呼んだことが、ハルさんの人生を変える。

※そのときのストーリーはハルさん自身の言葉でどうぞ!

↓ ↓ ↓

https://www.instagram.com/p/CdHtSkVvhbF/

この時、ぼくは自分の使命、ミッションを自覚したのです。

「インタビューさせていただいた人がどんな人生経験を経てその職業を選び、どんな想いで仕事をしているのかを人々に伝えることが自分の使命や!そのキャラの在り方や目的をストーリーにのせて伝えたい!」

その後、1年余り広報の仕事に打ち込むも、部署移動を命じられたことをきっかけにミッションを胸に独立。大半の人には反対されたが、公務員という職業は、ハルさんにとってはもはや目的ではなく、自分のゴールにむかうための手段となっていたのだ。

手段としての役割を果たさなくなったとき、そこにしがみつく理由はない。当初思い込んでいた「固い職業」というメリットも、内情を知り、今後を考えた結果、退職を思いとどまる理由にはならなかった。

独立から2カ月。「指名されるライター」となるべく、まずは自らのストーリーを本にまとめた。

ぼくたちには、「失敗談」という最大の資産がある。

ハルさんはそんな風に発信する。自分がつらかったこと、悲しかったこと、反省していること、納得いかないこと…それらを「ストーリー」として組み立て、自分が送ってきた人生を人に共有することで、「気づき」を届け、たくさんの人に受け入れられたのだ。

ストーリーの力を借りて

独立して5年目。現在ハルさんは、3つのことをミッションとして掲げ、精力的に活動している。

① 自らがWebライターとしてストーリーを届けること

② ストーリーライティングをできる人を増やすこと

③ ゴール設定をして、前進できる人を増やすこと

そんなハルさんに、普段多くは語らないプライベートのことを聞いてみた。

「以前は子どもたちに、ああしろこうしろと言ってたんですよ。自分が言われてきたから言っちゃうんですよ。でも、自らのミッションとして、“人生のゴール設定をして、前に進める人を増やす”というのを掲げてから、娘たちのことも一人の人間として扱い、尊重するよう心掛けるようになったんです」

そして実際に娘たちに対し、夢を見つけるためのインタビューを長い時間をかけて行ってきた。すると、「ゴール」が見えてきたのだという。

10歳になる長女の夢は、海外で日本語を教える先生になること。6歳になる次女の夢は、ピアニスト。

22~3歳のころにこうなっていたい、という具体的な目標ができたことで、2人はそのために今何をすればいいか?と逆算をして、自ら勉強したり、英語を学んだり、ピアノの練習に励んだりしているそうだ。

娘たちは、かつてハルさんが、自分には居場所がないと悲しんでいた頃の年齢だ。自分が子どもの頃、こんな大人がそばにいてくれたらよかったのに―そう思える自分になることが、きっと「社会を変える」第一歩なのだろう。

広い世界への発信と、身の周りの人たちへの実践と。ハルさんはストーリーの力を借りて、今日も世界を輝かせようとしている。

取材・執筆―石原智子