スバキリ一味のディレクターは実にさまざまなスキルを必要とする。プロジェクトオーナーが目指すものからプロジェクトの方向性を定め、世の中のニーズにフィットするリターンを決定し、ライターやデザイナーというクリエイターたちの力を結集して、プロジェクトページに仕上げる。

スケジュール管理能力や、コミュニケーション能力も不可欠。大変な仕事をこなす現ディレクターたちには尊敬しかない。

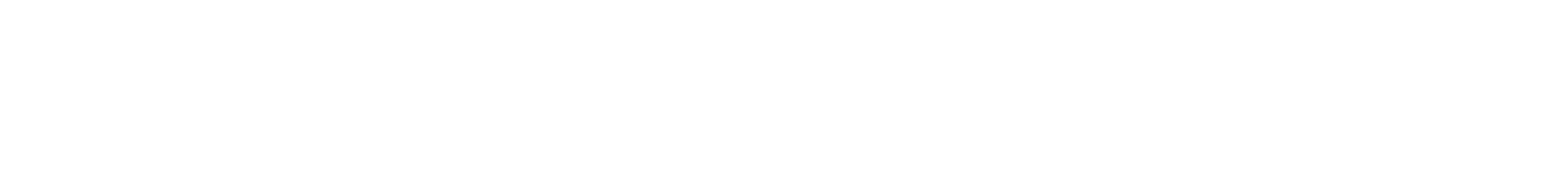

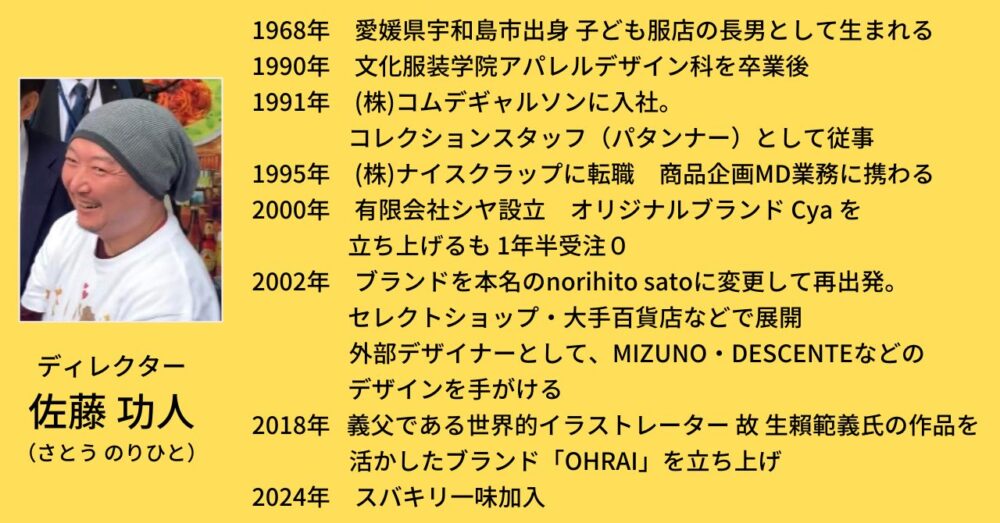

そのスバキリ一味のディレクターとして最近加入した佐藤 功人(さとう のりひと)さんは、クラウドファンディング界では異色の、ファッションデザイナー出身だ。

誰もが知る世界的ファッションブランド、「コムデギャルソン」の元パタンナーであり、オリジナルアパレルブランド「norihito sato」を立ち上げ、VOGUEやELLE JAPON、ananにも取り上げられたことがあるという輝かしい経歴の持ち主なのだ。

そんな彼が、現在クラウドファンディングのディレクターという一見かけ離れた仕事をしているのも自然の流れのように思えるのだから、人生のストーリーというのは面白い。

ブランド服を纏うわんぱく少年

小柄だが負けず嫌いで、わんぱくだった子ども時代、佐藤さんは愛媛県宇和島市で育った。幼稚園の滑り台の上で仁王立ちし、滑りたい子は許可を取ることを要求する、かわいらしい「仕切り屋」だったという。

「小さいころから目立ちたいとか、影響力をあたえる人間になりたいとか、そんなふうに思っていたのかもしれませんね」と振り返る。

負けん気の強さも子どもの頃から。町内のソフトボールチームでは、勝つためにはどうすればいいかを常に考えて動いていて、ときには隠し球をしてまでアウトを取りに行くような「クセ者」だったと笑って話す。

左:お祭りにて 右:小学校ソフトボール

そんなわんぱくな佐藤少年だったが、実家が子ども服店を営んでおり、そこで扱うブランド品の子ども服をいつも着せられる、いわばハウスマヌカン的な役割を担っていた。周りの人たちから「のり君はいつもいい服着ているね」と言われる存在だったのだそう。

シャツ1枚でファッションに目覚めて

ファッションへの意識が芽生えたのは中学生の頃、姉を頼って初めてラフォーレ原宿に遊びに行ったときのことだ。

姉は実家の子ども服店を継ぐための修行として、ラフォーレ原宿のミキハウスで働くショップ店員だった。

当時3,000円ほどの服を着ていた佐藤さんに、姉はメルローズのシャツを買ってくれた。12,000円もしたDCブランドのチェックのシャツは、とびきりかっこよく感じた。

80年代と言えば、デザイナーが芸能人のようにかっこよく、もてはやされる時代。佐藤さんはこのブランドのシャツを着たことをきっかけにファッションの世界に惹かれ、ファッションデザイナーになることを夢見るようになった。

高校時代バイト先にて

高校卒業後、著名なデザイナーを数多く輩出している文化服装学院へ進学。

基礎を習得したのち、2年次で迷いなくアパレルデザイン科へ進んだ。3年間のカリキュラム修了後、少人数の専門課程に進み、自分がつくりたいものを追い求めた。

専門課程に在籍中、さまざまなコンテストで受賞するなど、佐藤さんのデザイナーとしての才能は花開いた。

文部大臣賞受賞時

デザイナーの登竜門「装苑賞」の候補となったとき

卒業制作

好きなブランドはコムデギャルソンとヨウジヤマモト。卒業後の進路を考えたとき、大手アパレルメーカーに就職する気にはなれなかった。

しかしどちらも卒業時に新卒採用の募集がなく、イヴサンローラン日本ライセンス会社でクチュリエ(お針子)として、オートクチュールの現場経験を積むことにした。

華やかな世界を下支えするクチュリエの仕事

半年ほど経った頃、恩師からコムデギャルソンで新入社員の募集をしていると聞き、応募することを決めた佐藤さん。

一次・二次面接を無事通過、三次面接はコムデギャルソン創始者、川久保玲氏の面接だった。憧れのデザイナーと話ができるという感動と緊張のなか、彼女から聞かれた質問は「あなたにとってファッションって何?」という大きすぎるものであった。

佐藤さんは戸惑いながらも、こう答えた。―「ファッションとは、自分で自分を語ることです。」

とっさの言葉には、その人らしさが表れる。佐藤さんは「ブイブイ言わしてたころだったんで」と茶化すが、この自分の力を信じるとても強い言葉には、デザイナーとしての誇りが詰まっている。

その後、1日でシャツのパターンを引いて、縫い上げるという実技テストにもハプニングがありながらもとっさの対応力で完成させ、見事佐藤さんはコムデギャルソンのデザインを担う一員となった。

世界的ブランドの現場で

川久保氏の元で働くことを熱望していた佐藤さんであったが、入社後配属されたのはウィメンズブランドのトリコ・コムデギャルソンの部署だった。

「跳ねっ返りな性格」ながらも、チーフデザイナー渡辺淳弥氏にかわいがられ、新ブランド「ジュンヤ ワタナベ・コム デ ギャルソン」の立ち上げスタッフとして活躍する。

佐藤さんの仕事はこんなふうだった。

例えば渡辺さんから、カレーを食べながら「カーテン、がーってやるじゃん。そんな服なんだよね」と言われる。

その言葉からイメージを広げてデザインに落とす。

渡辺さんが「そうそう、これこれ」と言いながら、そこから修正が幾度となく繰り返される。

クリエイターを目指すならそれくらいの技量がないとー佐藤さんは、アパレル業界の中でも独特で、並外れたクリエイティブなスキルが要求される、貴重な環境に身を置いた。

大変な激務にもかかわらず、苦痛はなかったのだそうだ。

自分に足りないもの

いつかは自分のブランドを立ち上げたいと思っていた佐藤さんは、プライベートとの兼ね合いもあり、コムデギャルソンに2年勤めたのち、独立。

アトリエを作ってみたものの、何をやっていいのかも分からず、学生の延長のように展示会の準備をするばかり。デザインしかやってこなかった佐藤さんには、取引先になってくれるようなつながりは皆無だった。

身をもってスキル不足を感じ、身を置くだけで学びになっていた世界的ブランドを辞めてしまったことを後悔する日々を過ごすことになる。

自分がオーナーになってアパレルブランドを立ち上げるために足りないものは、商品を顧客に届けるためのマーケティングだ、と思い至った佐藤さん。

学びのために、商品MDをしっかりと行っている会社に入社してみようと思い立った。

当時から、MD型の商品企画を中心にラインナップを揃えていたナイスクラップに目をつけた佐藤さんは、なんと自分のプロフィールブックを持って社長を待ち伏せし、御社で働きたいのだと直談判したのだ。

即答ではなかったものの願いは叶い、ナイスクラップで働けることになった。

ナイスクラップ時代

キャリアのスタートは、当時全国に3店舗あったセレクトショップ的な店舗の管理から。海外から商品を買い付け、半分ほどは自社ブランドを置くという品揃えの店の管理をすることで、効果的に売れるための品揃え、在庫管理などを習得していった。

最終的にはナイスクラップ本体の企画長として、社長の右腕的なポジションでマーケティングを取り仕切るようになった。

タスク管理やスケジュール管理、それにまだデータ化される前の売り上げから、販売計画を立てるようなことが仕事の大半だった。

コムデギャルソン時代に培ったクリエイターとしてのスキルや感性とは対照的に、売る技術を意図的に身につけたのが、この時代であった。

「自分らしさ」を求めて

ナイスクラップを退職後、学生時代のカリスマ的存在だった先輩が経営する株式会社ベージュショップ(beige shop/RYUICHIRO SHIMAZAKI)で働いたのち、満を持して2000年、オリジナルブランドCyaを立ち上げる。

しかし、1年半の間、受注が1件も入らなかったのだ。

ブランドをオープンした後に気づいたのは、「新しいもの」を作りたいと思っていたはずなのに、ナイスクラップで身につけた「売れる」「大衆に受ける」方向にデザインマインドが傾き、インパクトのない服を作ってしまっていたということ。

「俺は何を作ればいいのだろう……」苦しみながら、「自分らしい」デザインをすることに再度向きあった。

自らの名前を冠したブランド「norihito sato」で再挑戦。市場を意識するのはやめて、もともとコムデギャルソンが好きでやってきた自分に戻って、自分自身が納得できるデザインを追求した。

するとセレクトショップのバイヤーの目に止まって初めてオーダーがついたのだ。

その実績が買われ、外部デザイナー業務の依頼も来るようになった。

MIZUNO ゴルフウェアデザイン

DESCENTE_マンシング ゴルフウェアデザイン

そこでの収入を自社ブランドに投資し、パリでの展示会にも出展するなど、精力的に自社ブランドを拡大につとめ、ファッション雑誌にも掲載されるにまで成長した。

しかし、「norihito sato」を10年続けてきたものの、佐藤さんはファッション業界の停滞を感じるようになっていた。

そこに、東日本大震災で、頼りにしていた福島のニット工場が倒壊。

モチベーションが下がるなか、資金的にも厳しかったこともあり、自社ブランドを続けていく意味が見いだせなくなった佐藤さんは、外部のデザイン業務だけに絞ることを決断した。

プロデューサーとして

佐藤さんは、アパレルブランド・店舗型SPA・通販カタログ・TVショッピングなど、多様な販売形態での外部業務委託を受けた。服のデザインをするだけでなく、マーケティングや広告も含めて、全体のプロデュースをすることもあった。

陸上自衛隊の制服改正にも携わった

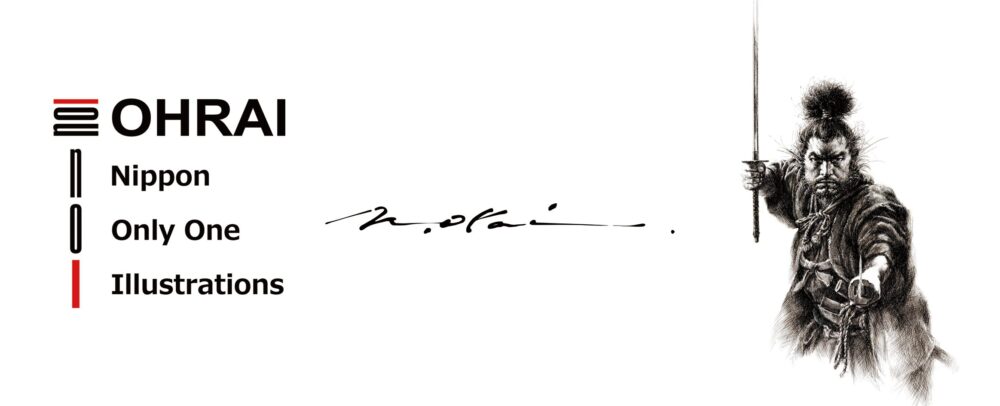

そんななか、2018年、佐藤さんは、義父である世界的イラストレーター故 生賴範義氏のイラストを活かしたブランド「OHRAI」を立ち上げる。

生賴氏は、スターウォーズシリーズや、ゴジラシリーズをはじめとした、時代物、アクション・戦争物、SF・伝奇、怪獣特撮といった分野の小説や映画、ゲームの商業イラストを手がけていた。

誰もが一度は目にしたことがあるはずだ。

生賴氏のイラストは、アートとしてその価値が認められ、公益財団法人 生賴範義記念みやざき文化推進協会が管理している。

しかし佐藤さんは、もともと商業ベースとして描かれてきたイラストを、アカデミックな価値を伝えるのはもちろんのこと、それだけにとどめるのではなく、もう一度商業として新しい命を吹き込めば、今まで知らなかった人にも生賴氏のイラストの価値を広めることができると感じたのだ。

佐藤さんがOHRAIブランドでやろうとしているのは、まさにこれまでの彼の職業人生の集大成だ。

プロデュース・プランニング・マーケティング・デザイン・プロダクト・ブランディング・広告・イベント……全体を眺め、取り仕切る。

ファッションデザイナーとして、どこまでもクリエイティブであることにこだわってきた彼だからこそ、生賴氏の作品に対して強い尊敬の念を持っているし、コラボ商品を展開する際にも、妥協を許さない。

そして、どのような展開をするのが、OHRAIブランドにとって価値があるのかを冷静に見極めるのは、商品MDで培った視点だ。

クリエイティブだけでも、マーケティングに寄りすぎてもダメなのは、実体験から体が覚えているのだろう。

生賴範義展_上野の森美術館

このブランド展開のひとつとして、クラウドファンディングも手がけるようになり(やっと出てきた!)、その延長でクラウドファンディングのプランニング伴走サポートを事業として手がけるようになったのだ。

佐藤さんは言う。

「自分はものづくりをやってきた人間だし、クラウドファンディングも元は自分でプロダクトアウトしたものを広めるためにやってきました。

ですので、スバキリ案件も数をこなすのはもちろんのこと、どうやったらプロジェクトオーナーが創りだしたものがより売れるのかを考え、一つひとつの案件の精度もあげるお手伝いをできたらな、と思っています」

クリエイターとプロデューサー。両方の立場をファッション界の中心で経験してきた佐藤さん。

その両方のスキルを融合させた彼の手腕は、OHRAIブランドとスバキリ一味でこれからどのような新しい可能性を引き出すのだろう。

クリエイティブな力を世の中にどう伝えるのかー佐藤さんのこれからに、期待は尽きない。

こんなお茶目な一面も

取材・執筆ー石原智子