「ありちゃん、今日は何飲みたい?」鈴木家の夕食は、そんな夫の一言から準備が始まる。「今日はスパークリングの気分」「白ワインが飲みたいな」「もらった日本酒を飲もうか」―鈴木さんがリクエストするお酒に合いそうな料理を、夫が作る。

「結婚してからも、コロナ前までは、子どもが小さいときから毎年必ず海外旅行をしていました。旅行とか、キャンプとか、美味しいものを食べるとか飲むとか…そのために働いているようなものですね。だからうちには貯金なんてないです」と鈴木さんは笑う。

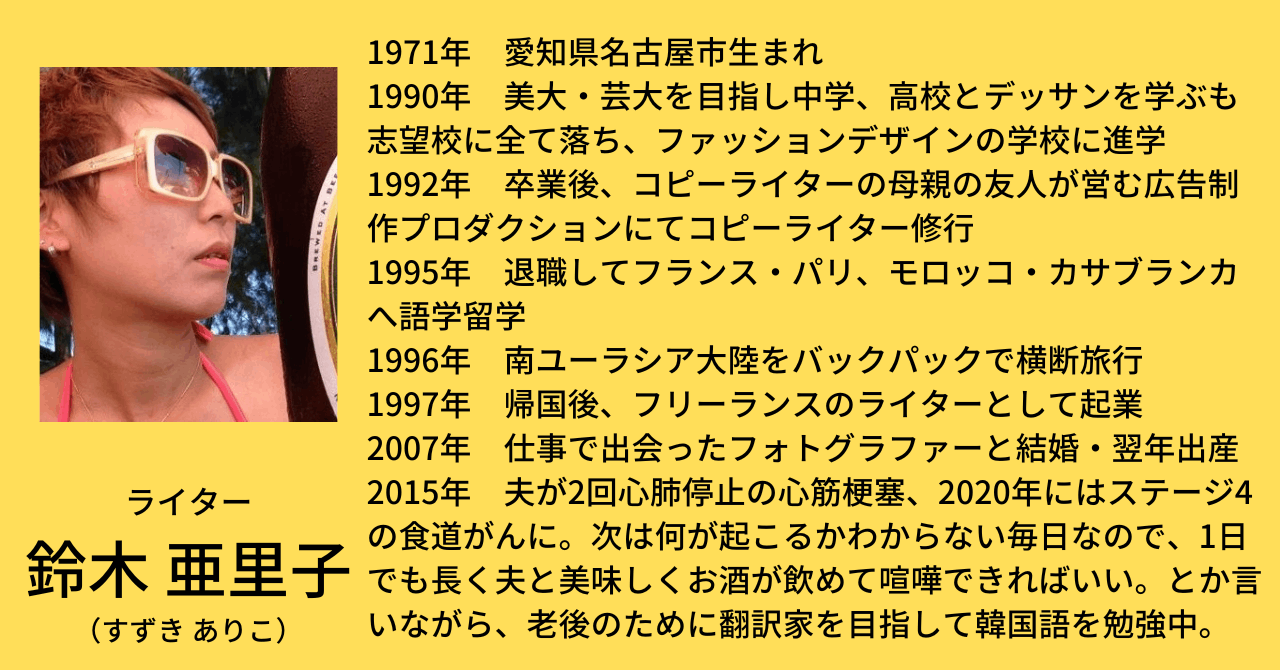

現在、ライターとしてスバキリ一味に参加している鈴木亜里子さんのライター歴は30年。コピーライター、エディターとして、大手企業の案件を受けたり、海外に取材へ行ったりもしていた。

「遊ぶように働く」は、多くの人が憧れる生き方であるが、鈴木さんのこれまでは、遊んで、働いて、遊んで、働いていたら、いつの間にかそれらが交じり合っていた―そんな風に見える。

絵とファッションが好き

子どもの頃から、鈴木さんが何よりも好きで得意だったのは絵を描くことだった。中学校の美術の先生に勧められてデッサンを習いに行き、高校へは美術の特別推薦枠で入学。

高校に入ってからも教室に通いつづけ、自然な流れで美大・芸大を目指すように。「水彩画・油絵・色鉛筆画…全般を描いていたし、美術は常に5だったから大学も受かるだろうと勝手に思っていたら…全滅でした。やっぱり塾の美大コースみたいなのに行かないとダメだった、とそこで気づいたんですよね」

改めて美大受験のための勉強をし直す気にもなれず、専門学校のファッションデザイン科に入学。幼い頃からファッションにも興味があり、高校生になると好きな服を買うためにバイトをするほどだったのだ。

「学校に入ってファッションデザインを勉強すると、デザインのほうではなく、ファッションジャーナリストの道に行きたいなと思うようになってきました。大きなサングラスがトレードマークのファッションジャーナリスト、大内順子さんの影響ですね」

大内さんがフランス在住だったこと、好きな服やコスメブランドはフランスのブランドのものが多かったこと、おしゃれな「パリっ子」に憧れていたこと…そんなことが重なり、鈴木さんはフランスに行こう!と決心をする。

お金を貯めよう、と思っていたら

専門学校を卒業後、フランスに行くための費用を貯めるために、バイトに本腰を入れようとしていた鈴木さんに、声がかかる。

「娘さん、今ブラブラしているんだってね。よかったらうちの会社忙しいから手伝わない?」コピーライターをしていた鈴木さんの母親の友人で、広告制作プロダクションの社長からだった。

フランス行きの資金を貯めるためにその会社で働くうち、「ファッションの世界から外れて、広告の仕事をするように」なった鈴木さん。コピーライターでもある社長の元で修行をしながら(キャッチコピーを100本書いて全部却下、ということも!)、終電で帰れるか帰れないかという激務の日々を送った。自分が書いたコピーが大きなポスターに採用されるなどすると、充実感を覚えた。しかし「若いのに安月給で毎日こんな時間まで働いて…みんなもっと遊んでいるのに」という思いが募り、3年で退職。貯めたお金でパリへの留学を決めた。

パリっ子に憧れて

まずはパリにあるソルボンヌ大学の語学留学コースに3カ月通うことを決め、渡仏。パリに住んでいた友人のところに身を寄せた。

「大学に通いだして1~2週間たったころ、パリの公共交通機関がすべてストライキに入って…学校に行けなくなってしまったんです。それが2ヵ月続きました。そのあいだ、近所に暮らしていた学生たちと遊んでばかり。ずっと将棋をしたり編み物をしたり、飲んでいたり。そんな毎日でしたね」

その後約1年間、鈴木さんはパリで暮らすことになるが、そのうちパリのおしゃれな市街地ではなく、アフリカ人・アラブ人の居住区の生活に魅力を感じるように。「香辛料の匂いなのかな…落ち着くのですよね。アラブ人の人懐っこかったり、ちょっと強引だったりするところも好きで。イスラム教をはじめとしていろいろな宗教や文化のことを勉強し、その後フランス語圏のモロッコに単身1カ月ホームステイしました」

「もともとの目的から逸れていく」ってなんて素敵なことなのだろう、と鈴木さんの話を聞いていて感じる。パリらしい、洗練されたおしゃれな暮らしを3ヵ月味わって「やっぱりパリは素敵だった」と帰国するのと、たまたまそこで知った新しい魅力的な世界に踏み入れていくのでは、後者の方が断然、人生の幅が広がるし、深まる。偶然を拾い上げる勇気こそ、面白い人生にたどり着く鍵なのではないかと思う。

パリから日本へ…大陸横断の旅

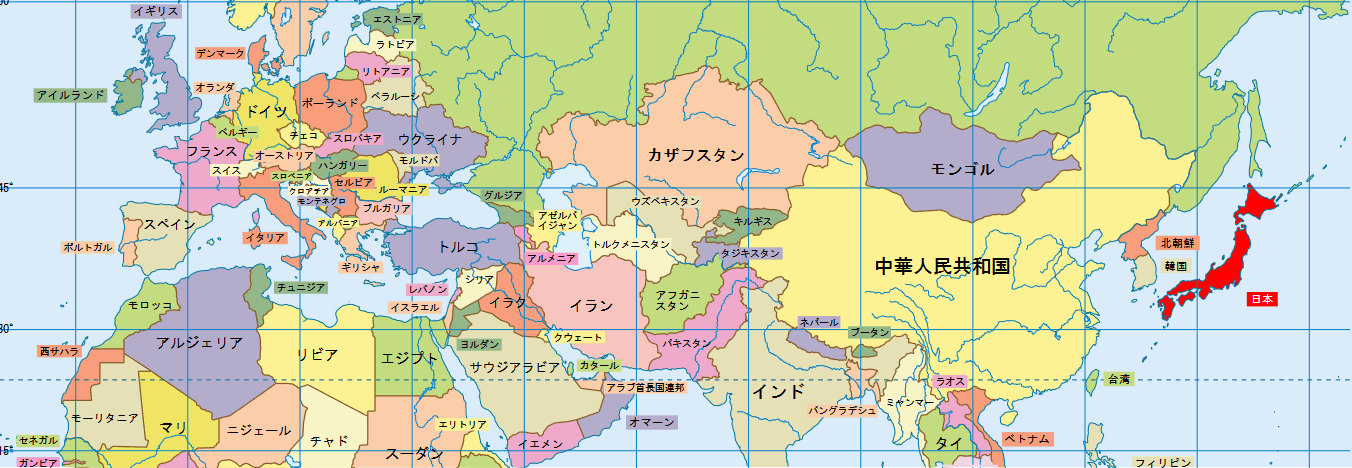

一時帰国し、バイトでお金をためた鈴木さんは再びパリに戻り、友人たちと陸路で日本を目指すことに。パリからトルコまで飛行機で飛んだあと、イラン→パキスタン→インド→ラオス→タイ→マレーシア→ベトナム…ガイドブックも持たず、ノープランで日本へ向かいながら旅を楽しんだ。

今のようにインターネットも普及していない時代。ビザ発行のために訪れる大使館や領事館で得られる情報をノートに書き写して旅を続けた。

「今となっては絶対に入れないような国にも行きましたからね…今の時代だったらもっと効率よく行動範囲を広げられたと思うけれど、情報の少ないなかで、言葉も分からない状態で現地の人が助けてくれたり、家に泊めてくれたりご飯に呼んでくれたり。いい経験でしたね」

若い女性だけの、ノープランの旅。危ないことも数えきれないほどあったというが、「飛び蹴りしたり、レンガをぶつけたり、みんなだんだん乱暴になって(笑)」危機は乗り越えたのだという。

南ユーラシア大陸横断の旅は、タイのバンコクに滞在中に母親がけがをしたことを知り、コピーライターの仕事を手伝うために帰国を決め、幕を閉じた。

旅の経験が仕事に

当初は母親の仕事を手伝いながらバイトでお金を貯め、また旅に出るつもりでいたが、鈴木さん指名の仕事もつぎつぎと入るようになり、独立することに。長く海外にいたという噂が広まり、海外関連のライティングの仕事が舞い込んだ。航空会社やさまざまな国の政府観光の仕事、新聞の取材旅行や雑誌のタイアップなど、結婚するまでの10年間は年6回ほど仕事やプライベートで海外を訪れる生活が続いた。

取材対象は海外関連に限らず、グルメやアウトドア、医療、スポーツ、人物インタビュー…と多岐にわたった。その中には学生時代に憧れた、ファッションについて書く、という仕事も含まれていた。

鈴木さんの話には、力みのようなものを感じられない。熱を感じるほうへと進んでいったら、自ずといろいろなことがつながっていった―そんな感じなのだ。そしてその先に、パートナーとの出会いもあった。

2007年に雑誌の取材の仕事で出会ったフォトグラファーと結婚。家が近かったうえに、食べること・飲むことが大好き、元バックパッカーという共通点から、気の合う飲み仲間になった。そしていつの間にか恋人に、そして夫婦になっていた、という。

夫の病気を受け入れて

結婚後も一緒に旅行をすることを楽しみにお互い仕事を続けてきたが、2015年、夫が心筋梗塞に襲われる。スポーツクラブで心肺停止し、救急隊員によるAEDで一度動いたものの、再度停止。もう助からないと言われたが再び動き出し、強靭な体ゆえに奇跡的に回復、普通に生活ができるようになった。

安心したのもつかの間、2020年には食道がんが発覚。ステージ4で転移も見られ、ふたつの病院でもうできることはないと言われた。最後の神頼みでがんセンターに駆け込み、取れるかわからないけれども、という条件の元で手術し、成功。気管を切開し、声帯も摘出したため、現在は電子咽頭で声を出している。食事は普通にでき、仕事も変わりなく続けているそうだ。

この変化のなかで、鈴木さんは、今までの対面取材に出かける仕事のスタイルより、家で仕事をしたいと考えるようになっていた。そんなタイミングで、友人から紹介されたこのスバキリ一味の仕事は、家にいながら今までの取材・執筆のスキルを活かせるぴったりの働き方だった。

「夫が食道がんだと分かったときは夜な夜な泣いていたけれども、手術が決まってからは落ち込んでいる場合じゃありませんでした。退院してきてからは、声は出ないわ、呼吸の仕方も変わるわで大変…でも、受け入れるしかないですよね。今はこの生活にも慣れました」

今宵も鈴木家の食卓には、美しい料理の数々が並ぶ。もともと料理が好きだった夫が毎晩料理をするようになったのは、入院を経験して自分が食べたいものを作りたいという気持ちと、鈴木さんと娘を喜ばせたいという思いからだという。

幸せを感じるのは、おいしい料理とお酒を大切な人と味わうとき。旅行に行くのも究極はそのためなのだ、と鈴木さんは言う。世界を歩き、広い世界を知る鈴木さんが語る、そばにある幸せには説得力がある。

「大好きな韓国のドラマや映画、好きな俳優のインタビューを字幕なしで見られるようになりたいと、1年ほど前から韓国語を勉強しています。趣味と実益を兼ねて検定をとって、老後簡単な取扱説明書なんかをバイト的に訳せたらいいな」と鈴木さんは思っているそうだ。

「遊ぶ」と「働く」がつながる感覚を知っている人は、強い。「好き!面白い!」を自分で選択して、きっと理想の将来を現実にできるのだろう。近い将来、楽しげに韓国語を自由に操る鈴木さんの姿が、ありありと目に浮かぶのだ。

つまりは楽しいことが大好き!

取材・執筆―石原智子