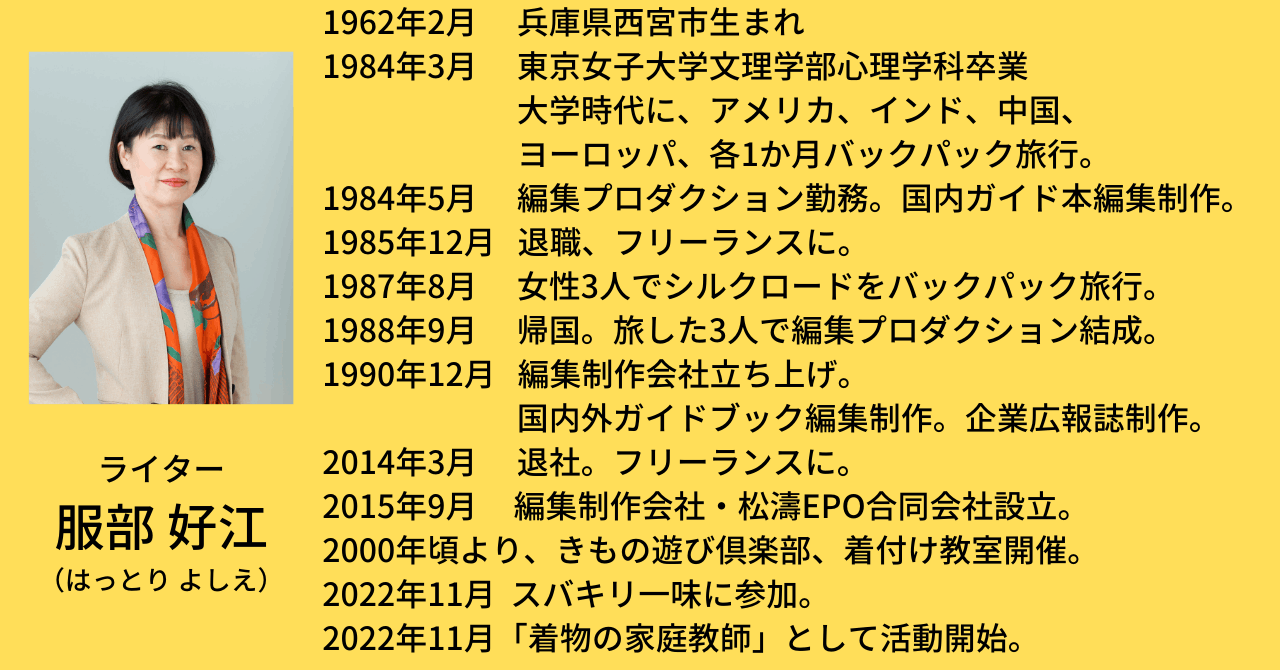

2022年の11月から、ライターとしてスバキリ一味に加入した服部好江さんは、現在61歳。ライターとして仕事を受けながら、「着物の家庭教師」として、着物デビューをしたい女性たちに、後悔しない着物選び、着方、立ち居振る舞いを伝えるというサービスを提供している。

「この年になるまで、ものすごーく稼げてた、ってことはないです。」

優しくほほ笑みながら、そう語る服部さんだが、彼女の編集ライターとしての経歴は華々しい。

男女雇用機会均等法が制定される前年に、編集プロダクションに就職するも、自由に旅行に行くお金と時間がほしくてフリーランスの編集ライターに。

1年間のバッグパック旅行から帰国後、ともに旅行をした仲間たちと編集制作会社を立ち上げ、「旅行ガイドブックのことならここに聞け」と業界では名前が知れ渡るほどになった。

再び独立して多数の企業の広報記事を手掛けるも、60歳が見えてきたころ、「もう少し右脳を使うことを仕事にしたい」と、20代の頃から趣味で続けていた着付けをサービスとして提供しはじめる。

これだけを聞くと、うっとりするような職業人生だが、決してそうではない。

「女子大生土砂降り」と言われた就職難、バブル崩壊、リーマンショック……そのときどきの困難を、服部さんは「できることをやる」でしなやかに乗り越えてきたのだ。

「レジリエンスを高めよう」という言葉がよく聞かれるようになるずっと前から、そのお手本のように、そのときどきの状況に対応してきた。

旅の魅力のとりこになって

服部さんの人生を語るのに外せないのは、「旅」だ。

はじめての海外旅行は大学時代。友人に誘われ、アメリカ国内線の1カ月フリーパスを使って、西海岸から東海岸まで、各地2泊ずつほど滞在した。

「実家がお堅い家だったので、旅行中の自由さがたまらなかったですね。新しいことが見られるのも刺激的で、こんなに楽しいことがあるんだ!って旅行にハマっていきました」

次に誘われた中国は、当時やっと個人旅行を受け入れはじめた頃。「とりあえず行けるらしいから行ってみよう」と女性3人でむかい、現地ではそれぞれ行きたいところへ行こうと一人旅をしたのだという。

「当時は日本人なんていなくて、みんなあの人民服を着て、車はまだあまりなく、ものすごい量の自転車が走っていた時代。自分はあまり一人旅向きじゃないと分かったけど……いろんなことが面白かったですね」

旅は人に幅を持たせる。

貨幣の価値や外国人の扱われ方など、服部さんが語る当時の空気感が漂う旅行話からは、彼女が旅をから吸収した多様な価値観が伝わってくるようだ。

その後も、家庭教師や自身もお世話になった「地球の歩き方」の窓口でアルバイトをして、お金を貯めては旅行に出かけるという学生時代を送った。

女子学生就職難の時代に

服部さんの旅行ざんまいの大学生活も終盤に差し掛かり、就職のことを考えなければならない時期は、男女雇用機会均等法が施行される少し前のことだった。

「現実社会は、新聞に“女子大生土砂降り”なんて見出しがでるほど、女性なんかいらない、みたいな時代だったんです。

どうやってその社会でやっていこうと思ったけれど、旅行に明け暮れて就職活動もちゃんとしてなくて……。本が好きだから出版社はどうだろう?という気持ちで2.3社受けたんですけど、狭き門でしたね」

結局、同じ大学の先輩が立ち上げた編集プロダクションで働くことを選択。当時の平均初任給の半分近い給料で、「勉強のために入る」という感覚だったという。

そのプロダクションでは、JTB出版の宿紹介MOOK本のほか、国内ガイド本編集制作のためにカメラマンと一緒に取材に出かけたり、女性誌の特集ページを担当したりした。

しかし、服部さんは、この会社を1年半ほどで辞める決意をする。

「学生時代に旅行をした友人と、1年くらいかけてアジアを旅行する企画をしていたんです。でも、当時のお給料じゃこれはムリだと思って。

旅行を実行するために、その職場は辞めて稼げるアルバイトでもしてお金を貯めよう、と思ったんです」

すると「フリーになったなら、ガイドブックの編集をしてほしい」という声がかかり、フリーランスの編集ライターとして独立、というかたちになったというわけだ。

フリーになって1年8カ月、笠倉書房『西ドイツ編』『スペイン編』などの編集を手掛けたのち、服部さんは企画していた友人2人とのシルクロードバックパック旅行に3カ月遅れて参加、学生時代からの夢を果たした。

だったら独立しちゃおうか

1988年、1年間の女子3人旅を終えて帰国後、その仲間たちと編集プロダクションを立ちあげることに。

「一緒に旅行に行った仲間は2人とも、私と同様“女子大生土砂降り”を経験しているんです。だから、1年も旅行して海外で遊んでましたなんていう人を雇ってくれるところなんてないよね、という感覚があって。じゃあ独立しちゃおうか、みたいな感じでしたね」

旅行前に仕事を受けていた会社から、戻ったらすぐに連絡をほしいと言われており、プロダクションとして『現地危険情報』シリーズを3冊編集。先に仕事があって回っていた状態から、1990年12月有限会社化し、服部さんは代表取締役社長に就任した。

国内外ガイドブック編集制作を手掛け、 現在も女性向けガイドブックとして人気の、昭文社『ことりっぷ』立ち上げに声がかかり参画。『札幌・小樽』『富良野・美瑛』『小布施・松本』 『おさんぽまっぷ(東京)』初版を編集するなど、会社としての実績を積んでいった。

しかし、折しも世の中はバブル崩壊の時期。出版業界も、2~3年遅れて不況に入っていった。

時間があるなら種を蒔く

会社を立ち上げたら、不況に突入。

「やらなきゃよかった」「辞めてしまおう」ーそんな思考回路になってもおかしくないが、服部さんは違った。

「不況で仕事が減って、時間ができたときに、ちょうどインターネットが出てきたんですよね。それで私、HTMLの本を一冊買ってきて、自分で読んで勉強して、会社のホームページを立ち上げたんですよ」

仕事上つながりのあるグラフィックデザイナーにデザイン面は少し依頼したが、大半は自分で書いて仕上げたのだという。

すると、Nationalなど大手企業からも問い合せが来て、インタビューの仕事が入るようになった。

当時は今みたいにホームページがを持つことが当たり前ではなかった時代。自ら作成したホームページが、巨大な広告塔の役目を果たしたのだ。

そこから徐々に、出版と並行して、企業の広報も手掛けるようになっていったという。

服部さんはさらりと語るが、この「自分で道を切り開いていく」スタンスには、ほれぼれとする。

「儲からないから、この仕事を辞めて、もう一回社会に出て再就職を考えてもおかしくなかったのだけれど……やっぱり最初に社会に出たときの刷り込みで、手に職がなければならないとか、企業は自分のことを求めていない、という感覚が大きかったんです。

こんなに稼げない業界に延々といていいのかな?みたいに思うこともあったけど、結局できることをやってきましたね」

男女が同等に大学で学び、同等に社会で働くことができるようになった今の時代があるのは、服部さんのような女性が、その道を切り開いてくれたきたからに他ならない。

ガイドブックの制作は、大変な時間と労力がかかるため、きちんとやりきれるプロダクションは少なく、途中で投げ出された案件を引き受けることもあったのだという。

プロダクションを経営しながら、ネパール・ヒマラヤ・トレッキングにはのべ7回訪れ、トルコ旅行などもした。台湾、マレーシアへは取材で訪れた。

大きな収入にはならないけれど、旅行自体が好きだからまぁいいか―そんな風に思っていたそうだ。

多い時には、社員5人とアルバイトを合わせて7名ほどの規模での会社経営となったが―再びリーマンショックによる不況が襲う。

「リーマンショックのあとは仕事が減り、プロダクションとしてやっていくには、稼ぎが厳しすぎる状態になって。プロダクション解散か、少なくとも今の形式では辞めようと思って、私は卒業というかたちで、会社を引き継ぎ、退社したんです」

再びフリーランスになった服部さんだが、やはり仕事は人についてくる。指名でくる仕事があり、取引上の都合で、再び会社を立ち上げることになった。

学校案内や企業の広報誌などを中心に、経営者へのインタビューや編集の仕事を続けていった。

左脳の仕事から右脳の仕事へ

服部さんの経歴を見ていると、40年近い編集ライターのキャリアのなかに、突如「着付け教室開催」という言葉が出てくる。

旅行と編集ライターの仕事に没頭してきた服部さんが、どういうきっかけで着付け教室を開くに至ったのか。

「20代、プロダクションを立ち上げの頃から、趣味として着付けを習っていたんですね。先生たちがとても魅力的だったので、勧められるままにコースを全部受けていたら、気が付いたら師範になっていたんです」

服部さんは月に1回ほど、飲食店を借りてワイン会なるものを長らく開催していた。そこに着物を着ていく話が出たことが、着付けが仕事にとつながるきっかけとなった。

「自分も着物を着たい!」と声を掛けてきた女性に着付けを教えてあげたことから、趣味の一環として着付けを教えることを20年くらい続けていたのだという。

「今、私は61歳なんですけど、60が見えてきたときに、ライター業ってずっとやっているイメージが持てなくて。ライターって、論理的に物事を考える左脳を使う部分がすごく強いじゃないですか。それを40年近くやってきて、そろそろ右脳を使うような仕事を、と思ったんですよね。

インタビューで面白い話を聞けるのは楽しいのですが、その後に、話してくれた人が思うレベルまでちゃんと書きあげなくちゃという重さがあるんですよね」

ライターなら全員、服部さんのこの言葉には激しく同意をするはずだ。インタビューライティングは、頭をフル回転させる必要があり、ものすごくエネルギーを消耗し、大きな責任が伴う。

服部さんは、感じたことを行動に移すことにした。「ライターのような重さがない」着付けを、仕事にまで引き上げようと考えたのだ。

2018年に「きものstyleアテンダント」としてサービス提供を開始するも、コロナで対面で教えることも、着物を着て外出することもままならなくなり、いったんは活動休止。2022年暮れから「着物の家庭教師」として活動を再開した。

服部さんのサービスは、着物の知識ゼロのところから後悔しない着物選び、立ち居振る舞いやそのお手入れなどをレクチャーし、デビューまでをサポートするというもの。

デビューはホテルのアフタヌーンティーなどに、着物を自分で着てきてもらう。

「着物は着られるようになったら、立ち振る舞いも美しくなり、ご本人も目がキラキラしてくるし、とても楽しいお仕事なんです」

60歳を過ぎ、服部さんは仕事の主軸を、長年趣味であった着付けに移行しようとしている。着付けは20代の頃、バブル崩壊の影響で仕事が減って時間があるときに、「お金があるわけでもないのに、習いに行った」のが始まりというから……これが人生における先行投資というものなのかと感心してしまう。

服部さんの話を聞いていると、そのときどきの状況にひらりと自分を合わせていく様子が、とても印象的だ。

凛とした仕事のスタンスは想像できるのに、「絶対ひとりでやっていく!」「いつかは社長になる!」「一生ライターとして生きていく!!」―そういう力みのようなものを全く感じないのだ。

そして、着付けを習いはじめたときは、将来仕事にするだなんてきっと思いもしなかっただろうが、旅行・本・着物……結果的に「好き」を仕事にしている彼女のような働き方は、やりがいが非常に大きいに違いない。

年齢に応じた働き方を自分で選択できるのもまた、これまで都度働き方を自分で決めてきたからこそなのだろう。

年齢を重ねたからこその魅力

2022年11月、「着物の家庭教師」として活動を開始したタイミングで、服部さんはこれまでのキャリアを活かすべく、ライターとしてスバキリ一味に参加。

所属するBNIのチャプターメンバーからの紹介だったが、参加してみると同じチャプターで一緒に仕事をすることもある文字モジ男さんもいて、とても嬉しかったのだそう。

自分で会社を立ち上げ、雇用もしてきた経験のある服部さんにとって、組織としてのスバキリ一味は魅力的に映ったのだという。

・時間があるときに仕事を受けられる案件ごとの委託形態

・ライターのギャランティーを叩く風潮が強くなっている今の時代に、「成果報酬」という仕組みを取り入れている

・複数のメンバーがプロジェクトに関わるという精度をあげる仕組み

このあたりが、服部さんの思想と合致した。

「私は雇用の意志も全くないですし……クリエイターの仕事って、独立した人たちがそれぞれの責任を持ってやる方が向いている仕事だと思います。実際に雇用してみても、そう思いました。

個人の技能をどう高めるか……だから、雇用に向かないんですよね。時間でお金をもらってやる話じゃないんだなっていうのを、散々やってみて思いました」

雇用する側、される側。

仕事を発注する側、される側。

左脳を使う仕事と、右脳を使う仕事。

これら、双方の立場を知るからこその人間としての幅は、服部さんのもともと持つしなやかさに拍車をかける。

「年齢を重ねて社会経験とか個人としていろんな経験がある方が、聞く能力って上がってくると思うんですよ」

服部さんはそう語る。

年齢を重ねることをプラスにとらえる人は、その存在自体が周りの人たちに希望を与える。人生の先輩として、ライターの先輩として、服部さんのことをとても魅力的に感じるスバキリ一味のメンバーは多いのではないだろうか。

取材・執筆―石原智子