深月さんと言えばなにより、”ファンタジー小説家”だ。

なにしろ「葬送のレクイエムー亡霊剣士と魂送りの少女」(以下「葬送のレクイエム」)というファンタジー小説18万文字の大作を8ヵ月かけて書き上げ、連載としてネットにアップし、小説賞に応募したというのだ。

そんな大作を書き上げた!というだけでもうすごい。クラウドファンディングのライティングの文章の分量と比べたら、なおさらすごい。

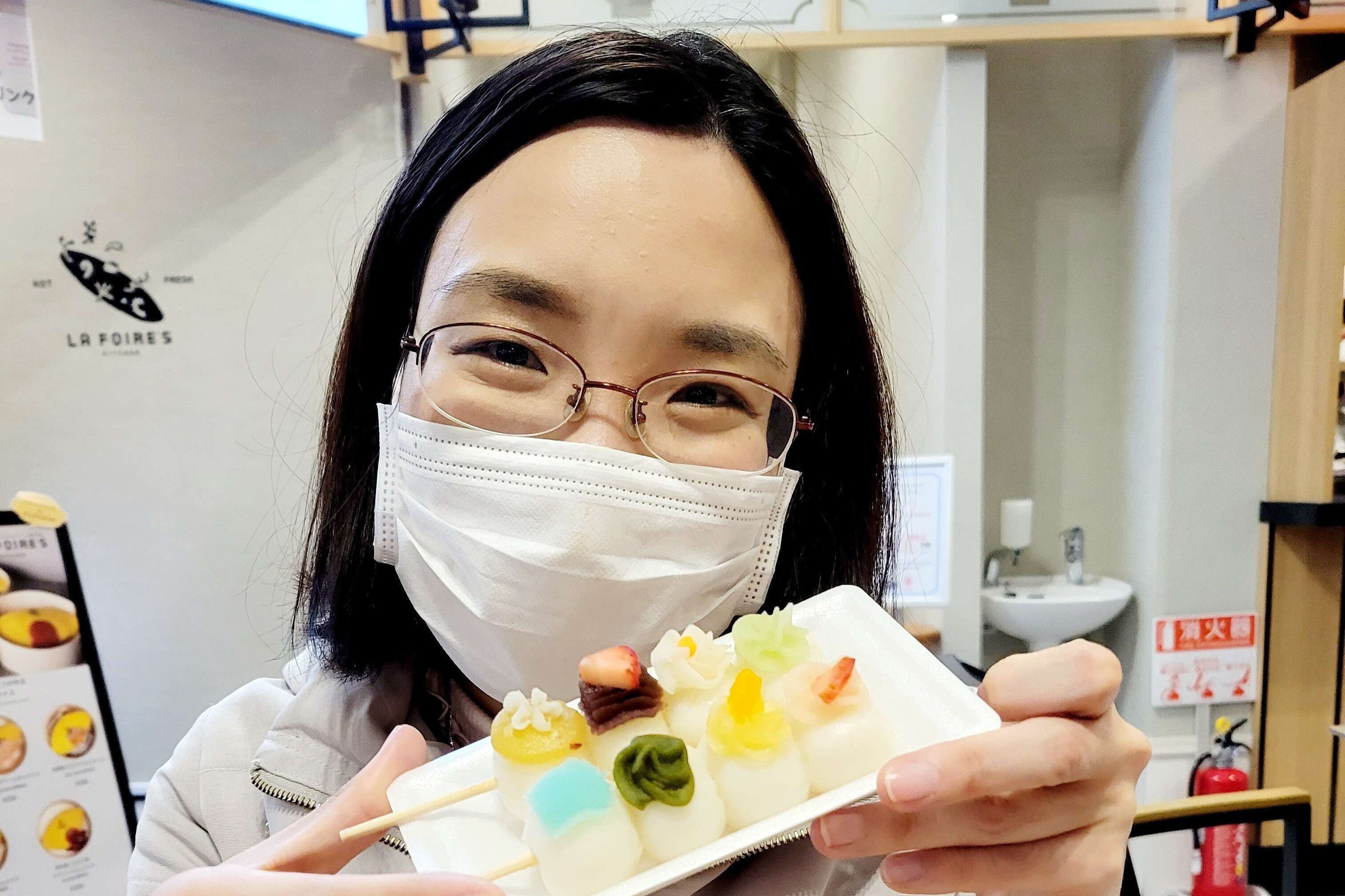

いったいどんな人だろうと思っていたら、宇都宮オフ会で初めてお会いした深月さんは、何ともかわいらしい笑顔の癒し系の方で驚いた。

私も10代のころ、小説を書いていたことがある。私の場合は恥ずかしながら未完で終わってしまったが、だからこそ小説を書き上げるのがどれぐらい大変なことか、身をもって知っている。

自分でいちから創り上げ、創ったものを世の中に出すのは、相当な力が必要だ。小説を書き、ネットにアップし、小説賞に応募する…そのパワーはどこから来るのだろうか。

ファンタジー小説を読む側から書く側へ

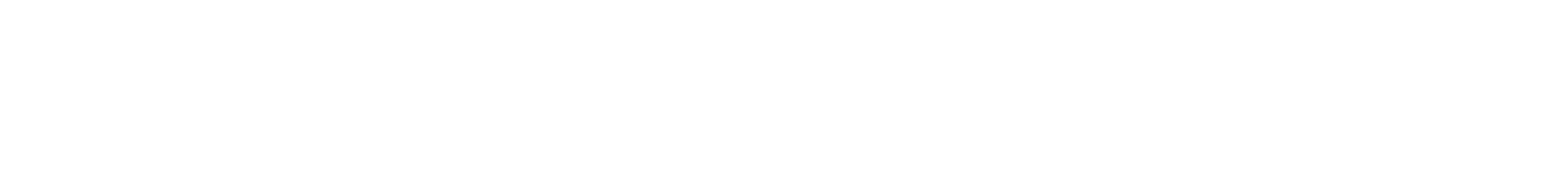

東京は文京区、東大やお茶の水女子大のある閑静なエリアで生まれた深月さん。3歳から7歳までをアメリカはテキサス州、ヒューストンで過ごした。

「絵本はそのころ、日本のも海外のもたくさん読み聞かせてもらいました」

小さいころからお話づくりが好きだった。折り紙の裏にお話を書いて、ホチキスでぱちんと止めて絵本を作ったりもしていたそうだ。

そんな深月さんが、本格的に本を読み始めたのは中学生になってから。

「…友達ができなかったんですよ」

お会いした時には全くそんな印象はなかったが、実はかなり内向的な性格だという深月さん。なかなか友達ができず、教室でどう過ごせばいいのかわからなかったとき、時間をやり過ごすために本を読むようになった。読書が深月さんを救ってくれたのだ。

その時に読んでいた本の中で印象に強く残っているのが、『キノの旅』というライトノベルだ。旅人のキノが饒舌な二輪車エルメスを相棒に、様々な国を旅する短編ファンタジーである。

作中でキノとエルメスは訪れた国に3日間滞在し、その国の価値観や考え方を体験する出来事に遭遇する。キノとエルメスの淡々としたやり取りとは裏腹に、読み手のさまざまな感情を呼び起こす作品だ。

「こんな風に色々感じている大人がいるんだ!っていうところに、なんだか感動したんです」

それからというものファンタジー小説にどっぷりはまり、読むだけでは飽き足らず、自分でも書くようになった。ファンタジー小説家、深月の誕生である。

臨床心理士の取得と、世界一周への参加

高校生になると友達が少しずつできるようになり、コーラス部の部活動にのめりこみつつ受験勉強もがんばるという毎日。そこで深月さん、がんばりすぎて体を壊してしまった。なんと歩けなくなってしまったのだ。

「歩けなくなった」と言われて、どのぐらいのレベルを想像するだろうか。深月さんの場合、日常生活が問題なく送れるレベルからは程遠かった。

・杖をついて歩いているよぼよぼのおばあさんに追い抜かれる

・横断歩道を青信号で渡り切れずに中央分離帯で止まる

・学校の最寄り駅の階段を上れずに引き返す

・歯磨きの間立っていられず、横になって歯磨きする

そんなになってまで学校に行こうとしていたなんて、普通の状態ではない。そこまで深月さんが自分を追い込んでしまった理由は、大学受験にあった。

「家が医療系だったので、自分もそっち方面に進みたかったんですけど、あいにく適性がなかったんです」

それでもなんとか食い下がり、食べるものも食べずに勉強していたら、歩けなくなってしまっていたのだという。最終的には血糖値の問題だと分かったが、しばらくは理由が全くわからなかったそうだ。

物理的に学校に行けず、せっかく友達ができた高校は半分不登校状態。高校卒業間近にやっとタクシーを使えば丸一日試験を受けられるぐらいにはなったが、あえなく浪人することとなった。

その時、やりたいことをやってこなかったことを後悔したのだという。

「自分が勝手に親の期待に応えなきゃ、と思ってしまっていたんですよね。自分の人生生きてなかったな、ってことに気が付いたんです」

足が直るかどうかもわからず、このまま一生親の荷物になって生きていくのかもしれない。そう考えたとき、今まで何してきたんだろうと後悔しきりだったそうだ。

そこで深月さんは、 人生をがらりと変えることにした。

「治ったら、やりたいことをやろうって思って」

安定志向から一転、臨床心理士を目指すことにした。臨床心理士は正規雇用の対象ではないことがほとんどで、安定からは程遠い。それでも、自分の不登校の経験を活かしたい、と心理学を学ぶことを決めた。

立教大学および大学院を修了し、念願かなって臨床心理士の資格を取得。発達障害の子の発達検査をしたり、保護者の方からお話を聞いたりする心理士として、児童相談所で働き始めたのだ。

そして深月さんにはもう一つ、ずっとやりたいことがあった。それが、世界を巡ることだ。

幼少期をアメリカで過ごした深月さんにとって、多様性は日常だ。クラスには日本人は自分だけ、多くは白人の子だが黄色人種の子も黒人の子もいた。自分たちの国を紹介する授業もあり、いろんな子がいるのが当たり前だった。

「でも日本に帰ってきたら、『みんな一緒じゃなきゃいけない』みたいなのがすごく窮屈だったんです」

衝撃的だったのは、転向したばかりの小学校で全校朝礼に初めて参加した時だ。同じ肌の色、同じ髪の色の子どもたち。何より、子どもがこんなにたくさんいるのにみんな黙って同じ方向を見て並んでいるのが信じられなかったのだ。

いつか日本を飛び出して、世界を見に行きたい。世界の子どもたちに会ってみたい。それをかなえたのは、29歳の時。世界一周の船旅に参加したのだ。

105日間かけて世界を巡るなかで、アジア・ヨーロッパ・南米の学校や孤児院、福祉施設などを尋ねるオプショナルツアーに参加し、子どもたちと交流した。

アウシュビッツの強制収容所の見学ツアーや、ドイツ国際平和村という、紛争地帯で傷ついた子どもたちの治療を行うボランティア団体の見学ツアーがとても印象に残っているそうだ。

深月さんの小説には、様々な世界や場面や人物が出てくる。その世界観にはきっと、世界一周の船旅で得た学びと経験が反映されているに違いない。

友人たちの言葉で、人生が動き出す

小説を書くことはずっと趣味で続けていたけれど、数人の友達以外、誰かに見せるなんてことはまったくしていなかった。

しかし4年前、またも転機が訪れた。自分の小説を、ネット上で公開したのだ。そのきっかけをくれたのは、電子書籍で本を出版した友人だった。

あるとき、彼がすごく嬉しそうに話しかけてきたのだ。

「聞いてくださいよ!僕の本、★1つがついたんです!」

通常、書籍レビューは★5つが満点であり、★1つは一番の低評価だ。

(低評価がついたのに、なんで?)

と思ったら、彼は続けてこう言った。

「僕のこと知らない人が、僕の本を読んで評価してくれたってことじゃないですか!嬉しいですよ!」

電子書籍は通常、最後までページをめくらないと評価できない。評価がついたということは、少なくとも最後のページまで開いてくれたということだ。知らない人に自分の作品を最後まで読んでもらえるなんて、それだけでもすごく嬉しいことじゃないか。

(…わたし、何を恥ずかしがっていたんだろう。)

彼の言葉をきっかけに、深月さんは自分が書いたファンタジー小説を、ネットで公開するようになったのだ。

3本の長編ファンタジー小説をネットで公開中!

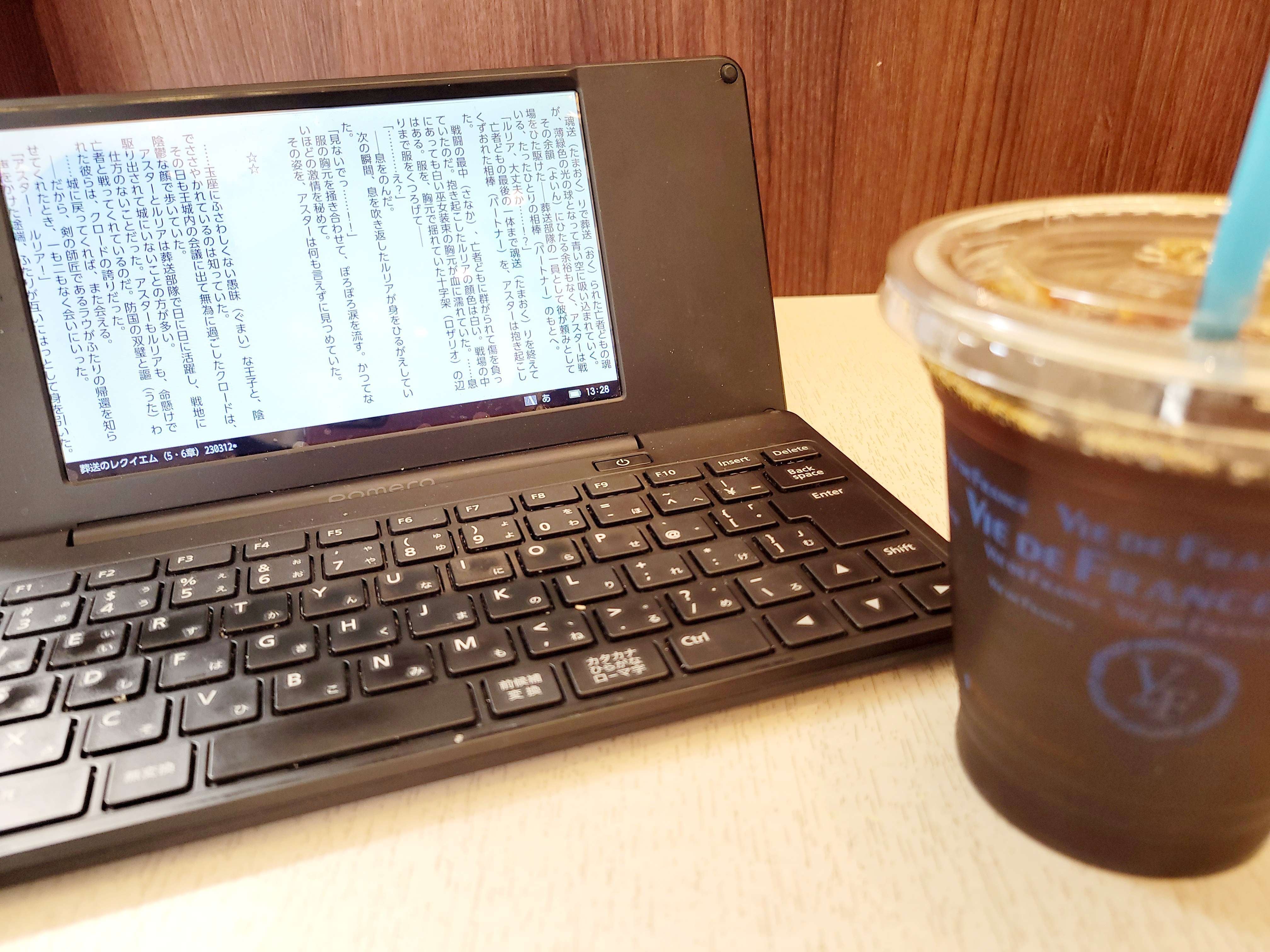

すると、今度は別の友人から、絵本作りを手伝ってほしいと声がかかった。彼女は電子書籍の出版が趣味で、深月さんが小説を書いていることを知っていて誘ってくれたのだ。

深月さんは、絵本を書いたことはなかった。でも、彼女の想いを聞いていたら、ストーリーやイメージがどんどん浮かんで来たそうだ。臨床心理士で培った人の想いを聞くスキルが、絵本作りにこんなにうまくはまるとは!

ならば自分でもやってみようと、絵本のストーリー作りのセッションが生まれた。そして彼女から「電子書籍もできるんじゃない?」と言われたのをきっかけに、電子書籍の執筆伴走のセッションが生まれたのだ。

「なんだか今、流れが来ていそうな感じなんです」

深月さんの周りには今、「絵本を作りたい」「本を書きたい」という人が集まってきている。小説賞に応募する小説を書いている間はサービスを中断していたそうだが、再開したらきっと沢山のひとに喜んでもらえるに違いない。

『わくわく絵本作りサポート』『電子書籍ライティングサポート』の2つのサービスにピンと来た方は、ぜひ深月さんにこっそり連絡してみてほしい。きっと素敵な出会いになるはずだ。

小説賞に「葬送のレクイエム」を応募するまで

今年の4月に小説賞に応募したファンタジー小説「葬送のレクイエム」は、執筆期間8か月、18万字の大作だ。

「葬送のレクイエム」メインキャラクター

Ilustration by 青木ガレ

話のネタを思いつくのは、力が抜けているとき。寝るときや起きるとき、お風呂に入っているときなどに話の中の一場面が浮かんで来るそうだ。そこに出てくるキャラクターを深堀りしていくと、彼らが勝手に動き出し、話が進んでいくのだという。

「展開が全然浮かんでこないときは、キャラクターに『ちょっと次の展開教えて―』っていうんです」

お願いすると降ってくるなんて、なんてありがたい😲

「でも以前は、熱を出した時しか降ってこなかったんですよ」

39℃の高熱で朦朧とする中、必死で書き留めたこともあったそうだ。

しかし、ネタがそのまま文章になるわけではない。試行錯誤はもちろん、書き直しもしょっちゅうだという。「葬送のレクイエム」の主人公ははじめ、アスターとメルではなかったらしいし、途中の展開に詰まってしまったときは毎日書いては書き直し、トータル3万字ぐらい消したらしい。くうぅ、3万字…!!

中学生の時からずっと書いてきたファンタジー小説だが、「葬送のレクイエム」が降りてくる前の2年間、長編が全然書けなくなってしまった時期があったという。

「わたし、本当は小説書きたくないのかな?」

「わたしって、小説書く才能ないのかな?」

そんなことばかりぐるぐる考えて先に進めなくなっていた深月さんだが、時間をかけて『表現する怖さ』と向き合えるようになり、再び書くのが楽しくなっていった。

「あぁ、やっぱりお話を書くのが大好きだなぁって、思った!」

「葬送のレクイエム」を書き終えたとき、心の底からそう思えたそうだ。

ポルトガルの本屋さんで

自分の本を持っている未来✨

Illustration by 中山あきよ

8か月かけて18万文字もの長編を書いたことで、起きた変化がある。

「最近キャラクターとのアクセスが良くなったんですよ」

”キャラクターとのアクセス”とは、自分の作品のキャラクターと話せたり、キャラクターが登場する場面が思い浮かんだりすること、らしい。

近々漫画家デビューする友人とキャラの話をしたら、その子も自分のキャラクターと話せるようになって「ありがとう!」って言われたり、本を出したいという友人とちらりと内容の話をしたら、そのあとで「アイデアがポンポン出てくるようになった、ありがとう!」って言われたり。

この間まで執筆していたエネルギーの余韻が伝わるのか、周りの執筆スイッチを入れまくっている深月さん。本を書きたい人が周りに集まるのも、その波動に引き寄せられているからかもしれない。

本を書く楽しさを伝えたい

「私と話してると、みんな本を書きたくなるみたいなんです」

だからこそ、本を書く楽しさ、物語を創る楽しさをみんなに伝えたい。みんなと一緒にわくわくしたい。それが、自分が一番役に立てることではないかと深月さんは言う。

クーピーと折り紙で作るのは…

「深月さんは本当に物語を創るのが楽しいんだね」

「(めっちゃうなずく)」

「どんなところが一番楽しいですか?」

「キャラたちが遊びまわってくれるのがめっちゃ楽しいですよ!」

「でも、遊びまわってくれないときもあるでしょう?そういう時は?」

「…そういうときは…しんどい(笑)」

と言いつつ、表情はめちゃめちゃ楽しそうだ。

深月さんは本当に、物語を創ることについて楽しそうに話してくれる。もちろん大変なこともたくさんあるだろうけれど、全部ひっくるめて、物語を創るのってきっと楽しいに違いない!と思わせてくれるのだ。

わくわく楽しいという気持ち、それが深月さんの物語を創る原動力。

その気持ちは深月さんの周りの人々を経て、やがては全世界へと、どんどん伝わっていくに違いない。

最高の未来が描かれています!

Illustration by 青木ガレ

「葬送のレクイエム」を書き上げて小説賞に応募した今、一番やりたいことは小説以外かと思いきや、

「小説のキャラクターたちと、他のみんなと、一緒にわくわくすること」

という答えが返ってきた。

ゴールデンウイークには特別お祭り企画として、キャラたちとおしゃべりする会、わくわく絵本作りお茶会と、みんなでわくわくする企画を開催したそうだ。

ファンタジー小説家に加え、『わくわく絵本作りサポート』『電子書籍ライティングサポート』と、できることを増やしている深月さん。みんなでワクワクする機会は、これからますます増えるだろう。

「創作する人向けのセッションもやりたいんです!」

そう、深月さん自身の物語が盛り上がるのはこれからだ。

「葬送のレクイエム」の続編の構想も、もうすでに出来上がっているらしい。古参の愛しいキャラたちに加え、どんなキャラクターが新しく加わるのだろう?今から興味津々だ。

「書きたくてしょうがないんですよ!うずうずしてる~」

とはいえ、少し落ち着いてから、執筆を開始するとのこと。

「葬送のレクイエム」読んでいない人は、まずはこちらからぜひ!

「葬送のレクイエム」読み終わった人は、続編こうご期待!

取材・執筆―堀中里香

after talk

2023年4月の宇都宮オフ会では、スバキリさん&深月さん&トモコさんの恋バナトーク@縁側が話題に🥰

「深月さんと旦那さんとの馴れ初めはみんな聞いたほうがいい!」というトモコさん。インタビュアーという職権を乱用(違う)して、ちょっぴり聞かせていただきました😁

いや確かに!それだけでドラマになりますわ。

スピンオフ会用に、恋バナ部分は大事に取っておきますね🤭

恋バナトークは縁側で